Pueblo mapuche y nación argentina: una agenda pendiente

Aguas que van, quieren volver

Aguas que van, quieren volver

Río arriba del canto prendido

Neuquén Quimey, Quimey Neuquén

"Neuquén Quimey", de José Larralde

Mucho antes de que comenzara el proceso de independencia, que derivaría en la formación de los modernos Argentina y Chile, el actual centro sur del país vecino, las pampas, el sur mendocino y el norte patagónico conformaban un espacio integrado. Construido sobre la base de circuitos comerciales prehispánicos, este espacio permitía la circulación de bienes, personas e ideas, y la consolidación de liderazgos fuertes a partir del control de rutas y recursos, cuyo intercambio complementaba la producción de los diferentes grupos y se integraba al comercio con la monarquía española a través de las fronteras.

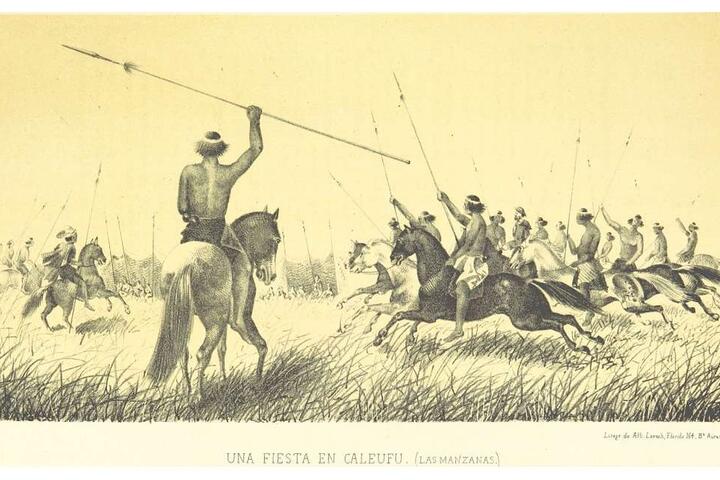

Esa integración se expresaba también en pautas culturales compartidas: una lengua común, las concepciones sobre el territorio, las maneras de valorar objetos y recursos, las nociones de justicia, los modos de resolver las diferencias y las ideas sobre el mundo visible y trascendental. Se trataba de sociedades descentralizadas y articuladas políticamente alrededor del parentesco, que cimentaba las alianzas entre líderes y grupos y definía las obligaciones en la guerra. A lo largo de los siglos, este espacio sufrió numerosas transformaciones, resultado de cambiantes equilibrios de poder internos y de sus vínculos -en ocasiones- conflictivos con la sociedad no indígena.

Entre ellas, la emergencia de núcleos políticos capaces de sostener el control sobre espacios, recursos y caminos, que conformaron identidades territoriales amplias, capaces de congregar grandes poblaciones alrededor de linajes y líderes influyentes. Estas identidades amplias poseían límites difusos, atravesados por vínculos parentales, políticos y comerciales y dependientes de la capacidad de los grandes longkos de construir consensos a partir del control de recursos materiales y simbólicos. Cada una de ellas, sin embargo, dependía de las restantes para su propia reproducción económica y social, ejerciendo todas ellas en conjunto un control soberano sobre el territorio frente a la sociedad no indígena.

La etnología de los siglos XIX y XX, en función de modelos teóricos entonces en boga, transformó esas identidades -móviles y porosas- en rótulos étnicos circunscriptos, a los que atribuyó rasgos diferenciales que parcelaron el panorama sociocultural de la región. Así, prácticas productivas especializadas que adquirían su sentido en el marco de intercambios complementarios (como el predominio de la agricultura en algunas regiones y de la ganadería en otras), llegaron a concebirse como rasgos definitorios que expresaban niveles evolutivos diferentes. Y sobre esos -y otros- supuestos rasgos se construyó una historización que identificó invasores e invadidos a partir de tales rótulos.

Las antropologías e historiografías comtemporáneas, sin embargo, muestran un panorama de mayor complejidad, donde las alianzas, enfrentamientos, reconfiguraciones identitarias y emergencias de liderazgos resultan imposibles de asimilar a entidades sociales delimitadas de ese modo. Sin pretender establecer una continuidad lineal, vale señalar que la existencia actual de comunidades que se definen mapuche-tehuelche o mapuche-pehuenche, entre otras, expresa la continuidad de lógicas de gran profundidad histórica, donde las identidades territoriales singulares se dibujan sobre un fondo común.

Los procesos independentistas supusieron una reconfiguración política del área pampeana. La participación de importantes linajes en ella, tanto en los bandos patriota como realista, supuso que parte del conflicto se desarrollara en territorio indígena. Lo propio sucedió con la búsqueda de alianzas tierra adentro por algunos líderes militares rioplatenses, en el marco de la conflictividad y militarización que siguió a la conformación de los primeros gobiernos criollos. Estos procesos confluyeron con la expansión de la ocupación no indígena en la actual provincia de Buenos Aires, mediante la fundación de pueblos y el establecimiento de estancias, acompañadas de sucesivas campañas militares de diferente magnitud, hasta llegar a las lideradas por Juan Manuel de Rosas. Como resultado, se produjo un reordenamiento político del cual, transcurridas entre dos y tres décadas desde 1810, emergieron nuevos liderazgos y espacios de influencia que supusieron una nueva articulación del territorio.

Las relaciones a través de la frontera, y desde mucho tiempo atrás, se expresaban en diferentes modalidades. La más representada en el imaginario remite a la violencia, por lo general entendida exclusivamente a través del malón mapuche sobre poblaciones no indígenas. Sin embargo, ni las incursiones de saqueo -y la toma de cautivos- eran exclusividad indígena, ni era esta la única forma de relación, ni tenía un carácter constante. Tempranamente se establecieron vínculos diplomáticos, con una etiqueta propia y pactos que regulaban el uso del espacio y las formas de desarrollar el comercio. Los intercambios comerciales, necesarios tanto para la sociedad indígena como para las poblaciones de frontera, fueron el fondo común de toda la historia fronteriza, aún en etapas de acentuada violencia.

La búsqueda de acuerdos diplomáticos y la canalización del comercio fue tanto una estrategia de los gobiernos criollos como una búsqueda activa, no siempre exitosa, de los principales liderazgos mapuches. Permitía a estos la obtención de los recursos y el prestigio que cimentaba su autoridad y, a aquellos, mantener la estabilidad de la frontera mientras enfrentaba otro tipo de conflictos. Parte de estos acuerdos implicaron la incorporación a la defensa de la frontera bonaerense de los llamados “indios amigos”, que implicaron un aporte demográfico y productivo relevante a las nuevas localidades de frontera. Formalmente subordinados a las autoridades militares y políticas, mantuvieron sus vínculos con sus parientes de tierra adentro y su identidad diferenciada.

Aunque irregular en su continuidad, el esquema de pactos se mantuvo con posterioridad al fin del gobierno de Rosas, si bien con sentidos diferentes para ambas partes: desde el punto de vista de los caciques, este esquema permitía el acceso al comercio, la recepción de regalos, y el sostenimiento de su autonomía territorial. Desde el punto de vista del estado nacional en construcción, era pensado como una etapa hasta tanto fuera posible el dominio efectivo del territorio. A partir de la década de 1870, y a medida que los conflictos internos del estado argentino lo permitieron, la perspectiva de la anexión del espacio indígena comenzó a materializarse. Ello no implicó el fin de la política de pactos y acuerdos si no su instrumentación en función de los objetivos de expansión.

Como resultado de las campañas de conquista, miles de personas fueron capturadas, deportadas y concentradas en diversos lugares. Estas prácticas se extendió al conjunto de la población mapuche y, también, desmintiendo nuevamente el tópico que las contrapone, tehuelche. Ancianos, mujeres y niños -la chusma en el lenguaje de la época- fueron apiñados en campos militarizados en distintos puntos del país, en condiciones que acarrearon niveles altísimos de mortalidad. Desde allí devinieron en objeto de un sistema de reparto de seres humanos -en obrajes, estancias y el servicio doméstico- que resultaba en la desarticulación de las familias sobrevivientes.

Aunque el sistema de reparto no fue mayormente cuestionado en su naturaleza, sí lo fueron lo que los contemporáneos consideraron abusos, generándose una serie de resoluciones y figuras jurídicas que procuraban matizarlos. Sin embargo, el desinterés predominó y el reparto se desarrolló sin demasiadas trabas ni controles, vinculándose la apropiación de personas con los contactos políticos y militares que fueran capaces de movilizar quienes desearan beneficiarse de ella. Aunque estas prácticas tenían profundidad histórica, su escala y la generalidad de la afectación implicó un salto cualitativo frente a la larga historia de la frontera. No afectó exclusivamente a los grupos considerados hostiles -que como se señaló mantenían vínculos diplomáticos con el Estado- si no a la totalidad de la sociedad indígena, extendiéndose sobre aquellos que nunca habían interactuado con la frontera y arrastrando durante la conquista a la mayor parte de los “indios amigos”, parte de los cuales acompañó en su destino a los de “tierra adentro”.

Paralelamente, cristalizó una mirada sobre la sociedad indígena que, si bien con un largo anclaje histórico, se ligó con las ideas en boga en el mundo occidental respecto de la jerarquización de poblaciones humanas. La inferiorización indígena, sustentada en los criterios científicos de la época, contribuyó a legitimar la conquista y la desarticulación social de los conquistados. Una expresión brutal de este proceso constituye el saqueo sistemático de restos humanos para su estudio en los museos de ciencias naturales o la construcción de colecciones privadas. Ello debería advertirnos sobre el hiato cultural que nos separa de los conquistadores del “desierto”. Los argentinos no indígenas tendemos a establecer una continuidad simbólica con los conquistadores que diluye aquello que nos aleja de las sensibilidades de la época al tiempo que acentúa hasta el extremo nuestra percepción de diferencia con los conquistados, proyectándola en sus descendientes. La condición indígena resulta, además de en la preexistencia al estado-nacional, de esa forma particular de construcción del otro que sigue un patrón reconocible en otros procesos comparables de conquista territorial por parte del mundo occidental y otras sociedades estatales (Rusia, China, entre otras). Sus efectos exceden el proceso delimitado de despojo, muerte, vejaciones, deportaciones, confinamiento y reparto para el trabajo servil en tanto se continúa en el imaginario sobre sus descendientes.

Cuando la conquista territorial se consolidó, se abrió una nueva etapa para los sobrevivientes. Poco a poco, los destinados al ejército o la armada que no hubieran muerto concluyeron su servicio, en tanto personas repartidas en otros destinos fueron logrando distintos grados de libertad. Muchas personas continuaron sus vidas en los espacios a donde habían sido arrastrados, sin reconstruir en lo inmediato los lazos comunitarios que habían sido devastados. En tanto se consideraba que la sociedad indígena como tal tenía por destino la extinción y disolución por imperio del progreso, ello ha sido visto como un simple corolario y una forma de integración a la sociedad nacional, extintos los lazos colectivos preexistentes. Pero la invisibilización como producto de estas trayectorias individuales no lo supuso necesariamente, encontrando continuidad por medio de relatos familiares y extendiéndose hasta el día de hoy, en que a partir de esas memorias se han reconstruido comunidades, o reivindicaciones personales del origen, allí donde la creencia común las consideraba inexistentes.

Movimientos populares y pueblos originarios

Ya en siglo XIX y a comienzos del XX, el propio Estado desarrolló políticas de reasentamiento que contribuyera a ordenar el espacio, realizando reconocimientos de tierras en diversos puntos de los nuevos territorios nacionales. Se trata de un proceso heterogéneo y complejo en sus características y temporalidades -puede fecharse su comienzo con anterioridad a las campañas militares- donde tuvo un rol central la capacidad de algunos líderes de buscar acuerdos con jefes militares y políticos y articular en torno suyo a los fragmentos sobrevivientes de la sociedad mapuche. Las tierras mayormente correspondían a terrenos de mala calidad, lejos de los asentamientos tradicionales y su cesión se realizó casi sin excepciones con modalidades jurídicas precarias. Insertos ahora como pequeños productores rurales, este carácter irregular afectaría en muchos casos su inserción en la nueva economía y daría lugar a nuevos procesos de despojo avanzado el siglo.

Las tierras comunitarias fueron sufriendo progresivos angostamientos. Los mecanismos de enajenación incluyeron la pérdida por deudas frente a acopiadores en contextos de crisis económica, las compras fraudulentas o el simple corrimiento de mojones y alambrados. Todo ello posibilitado por el carácter dominial precario y por la debilidad relativa frente a otros agentes dotados de mejores herramientas para entenderse con autoridades políticas y judiciales y, también, por la continuidad de la perspectiva generalizada -y científicamente legitimada hasta no hace tanto tiempo- de que las comunidades indígenas en tanto tales estaban destinadas a la desaparición. Esta mirada tenía otras expresiones, como la represión de la lengua en la escolarización -cuando esta existía-, que en conjunto continuaban con el proyecto estatal de disolución indígena.

No solo agentes privados enajenaron tierras previamente otorgadas a comunidades indígenas sino el propio Estado. En situaciones tales como la constitución de algunos parques nacionales, la disposición de determinadas áreas para utilización de las fuerzas armadas o el desarrollo de actividades productivas por empresas estatales o privadas, comunidades previamente forzadas asentarse por el propio Estado fueron expulsadas violentamente, sin los beneficios que habrían correspondido de tratarse de una expropiación habitual. Las personas expulsadas fueron a acrecentar las periferias pauperizadas de las ciudades patagónicas y de otras puntos del país.

La expulsión, por agentes privados y estatales, que recortó la territorialidad a lo largo del siglo XX dio continuidad a la memoria de despojos. Las mujeres y los hombres de la primera mitad de ese siglo escuchaban de sus mayores las historias de vejaciones, confinamiento y exterminio de la conquista. Del mismo modo, quienes hoy son hombres y mujeres adultos crecieron con el relato de estas nuevas expulsiones y enajenaciones, que se encadenan generacionalmente como parte de un proceso continuo.

Aunque las prácticas organizativas y los reclamos colectivos atravesaron todo el siglo pasado, es con el comienzo del actual período democrático que adquirieron mayor visibilidad, tanto para las comunidades tradicionales, como con la conformación nuevas comunidades y organizaciones, formadas en ocasiones por personas que habían resguardado y transmitido familiarmente la historia de su origen fuera de la territorialidad tradicional. Inicialmente en algunos provincias, posteriormente en el congreso nacional y por medio de la reforma constitucional de 1994, el país comenzó a configurar un marco jurídico más sensible a las demandas indígenas -entre ellas la mapuche- que, si bien con algunos antecedentes, marcó una ruptura con lo ocurrido hasta entonces.

No obstante, la efectivización de aquellas demandas resulta al día de hoy heterogénea, con variaciones sustanciales entre provincias, y aún a su interior. La siempre presente precariedad jurídica de los territorios comunitarios ha continuado operando y se ha acentuado en función de la expansión de actividades productivas -petroleras, turísticas, entre otras- que o bien entran en conflicto con la producción tradicional o bien suponen un nuevo ciclo de enajenación posibilitado por la inseguridad dominial. La ley 26160 procuró intervenir sobre estos conflictos, a partir de la suspensión de los desalojos hasta tanto se relevaran las tierras de ocupación tradicional, actual y pública, dejando para un paso posterior la resolución de su posesión y la resolución de los conflictos dominiales que pudieran existir. Prorrogada en varias ocasiones, deja pendiente el establecimiento de procedimientos para resolver conflictos eventuales y la legislación de un marco específico para su posesión.

Al ritmo cansino en que se desarrolla el relevamiento, que no establece transferencias de dominio ni podría hacerlo, dado que el INAI no posee tierras ni capacidad para transferirlas entre terceros, se suma la aparición de nuevos reclamos por parte de comunidades que no ocupaban territorios tradicionales al momento de la sanción de la ley. Ello debido a la propia desarticulación violenta y dispersión de la sociedad mapuche y a procesos posteriores de despojo ya señalados. Sobre estas situaciones no hay actualmente legislación de carácter reparatorio ni perspectivas de sancionarse. Estos aspectos suelen ser soslayados en función de la exposición de determinadas estrategias de acción directa que, ni agotan las prácticas políticas existentes de las comunidades, ni deben hacer olvidar el hecho sustancial de que emergen en función de la dificultad que el propio Estado muestra en cumplir sus propias normas.

A pesar de esta mora e insuficiencia, el accionar estatal ha encontrado en los últimos años resistencias públicas que hasta cierto punto resultan sorprendentes, en tanto las normas y leyes que las enmarcan han contado para su aprobación con amplios consensos y, sin embargo, parecen ser puestos en duda aún desde los espacios políticos que las legislaron, ya no en fallas en su aplicación si no en su propia naturaleza, desde la construcción de narrativas que reivindican aquellos procesos cuyas heridas la legislación democrática buscaba precisamente reparar. Con ello, algunos espacios políticos parecieran incorporarse a un movimiento global en ascenso que, en las más diversas geografías, procura construir enemigos poderosos a partir de los sectores más vulnerables de cada sociedad, proceso que cuenta con reconocibles precedentes históricos.

Su éxito relativo es inescindible de la vigencia en los imaginarios de nociones construidas durante la conquista, de amenaza y miedo, que son reactualizados y articulados con preocupaciones contemporáneas. Adicionalmente, aún desde posicionamientos que muestran simpatía por los reclamos indígenas, estos suelen ser subsumidos en las luchas populares en general, soslayando la especificidad de la naturaleza colonial de la expansión del Estado, y reservando esa calificación para los vínculos de nuestro país con grandes potencias del presente y el pasado. El capítulo colonial de la historia argentina constituye un elemento estructural en la conformación de nuestra identidad nacional. Reconocerlo y revisarlo es una agenda pendiente para los movimientos políticos de tradición popular, quizás por su potencialidad desestabilizante para sus propias identidades. Para el propio Estado, revisar pública y explícitamente este elemento de su origen podría ser la vía para construir un lugar diferente desde el que procesar los conflictos existentes en un marco democrático, superando las intervenciones puntuales y muchas veces contradictorias, y contribuyendo a limitar el daño que la reacción antimapuche que vemos en estos días -y que no demorará en expandirse sobre otros colectivos- podría depararnos como país.

* El autor es antropólogo. Para ver parte de su producción académica