Figuras de la sucesión y de la soberanía

I - El problema político argentino, entre la sucesión y la soberanía

En 1908, al compás del ascendente e inesperado tornado revolucionario que comenzaba a abrirse paso desde los subsuelos de la patria, Francisco Madero publicaba un libro que, vertebrado con argumentos civilistas, democráticos y republicanos, daría jaque al régimen dictatorial (que desde 1876 se reelegía a sí mismo vía fraudes y coacciones varias); poniéndole una bisagra al México porfiriano y, al mismo tiempo, abriría un dilema que, revolución nacional-popular mediante (y Constitución de 1917 incluida) y hasta la elección de Lázaro Cárdenas en 1934 se resolvería a balazos. El libro como el dilema en cuestión se llamaba, La sucesión presidencial en 1910 (y otro balazo sucesorio tronaría en el México de 1994).

La remisión (y resonancia) mexicana del problema de la sucesión, muestra algunas de sus figuraciones y resoluciones históricamente asumidas: dictaduras, revoluciones, en el medio de esos polos se podrían mencionar otras figuraciones y resoluciones –igualmente típicas o, a la vez, situadas-: reelecciones, asonadas, cuartelazos, golpes de Estado, traiciones, crisis, fines de ciclo, intentos destituyentes, proscripciones, transiciones, golpes de mercado, elecciones; etc. Figuraciones y resoluciones que en la mirada politológica suelen agotarse con explicaciones ligadas al sistema político-institucional o al tipo de régimen (presidencialista, parlamentarista), al tipo de sistemas electorales o a la calidad de la “competencia electoral”. En el mejor de los casos parpadear hasta la consideración de las teorías o problemas constitucionales; aunque, más de las veces, omitiendo factores co-determinantes o sobre-determinantes de esos sistemas, sean estos concernientes a la trama interior de la nación en la que se arraigaría el “sistema” político o la Constitución en cuestión. Cuando no, mirada “ignorante” de factores impuestos por la lógica-histórica del “sistema-mundo” (centros-semiperiferias-periferias), es decir, “sistema” según la acepción que atiende a la prevalencia de núcleos de fuerzas supranacionales (como los que articulan los centros del capitalismo financiero mundial) sobre entidades políticas nacionales, y no en los términos abstractos de las teorías de los sistemas y del institucionalismo que parecieran pensar la política desde tubos de ensayos o desde procesos químicamente puros.

Zumban y rezumban (agudizadas desde 2003) las sentencias del liberalismo politológico argentino (que además pretende apropiarse para sí del sentido de la voz República): “el problema de fondo que tiene la Argentina es que no se somete a un orden constitucional... no se somete a un orden constitucional porque no está resuelto el problema de la sucesión”. Problema al que inscribe en las “falencias institucionales” de una república supuestamente mal constituida (que, sin embargo, debería dejar incólume su orden constitucional), insuficientemente federalista, “hiper-presidencialista” y, por ende, personalista y utoritaria.

Desde el roquismo en adelante, sostiene Botana, el problema de la sucesión no habría sido resuelto porque “esa oligarquía tan eficaz en muchos aspectos” (“lleva adelante un proceso de transformación extraordinario por lo menos en la escala de América latina. Cambios en la educación, cambios sobre todo en la estructura demográfica, cambios en la infraestructura del país, etcétera. Pero ciertamente ese conjunto de políticas públicas se da en el marco de un régimen político que no resuelve el problema de la sucesión política”), “no es una oligarquía competitiva. Es decir, no hay una alternancia pacífica en el poder, en el marco restringido, como lo llamó Alberdi. Yo la llamo una república restrictiva...”.

Y si resultan atendibles y debatibles las críticas al supuesto presidencialismo (para cuya modificación habría que enmendar la Constitución), y omitiendo juicios sobre qué significaría “la eficacia” de la oligarquía argentina, todo hace agua cuando su ideal regulativo del “régimen político”, se diluye en los criterios (al fin mercantiles) de la mano invisible que autorregularía una ilusoria libre competencia política, que en una comunidad también ideal aseguraría la “vía de la alternancia pacífica”. Comunidad ideal que no sólo se abstrae de las sobredeterminaciones de ese “régimen”, sino también de la propia historia argentina e incluso de la historia del propio liberalismo argentino que en buena parte de sus representantes, militantes e intelectuales no ha tenido empacho en proscribir partidos, co-protagonizar golpes de estado y apoyar y financiar dictaduras militares, interrumpiendo de facto experiencias de sucesión soberana.

Así, el argumento ya se ahoga por completo cuando deja aflorar su inconsciente y profundo temor: que experiencias de sucesión soberana se prolonguen en el tiempo. “Los periodistas y los analistas de opinión –dice Botana- se entusiasman, ven movilizaciones de la clase media en las calles, ven movilizaciones sindicales, ven la actitud que tuvieron legisladores de la oposición para decir que no a la (re) reelección (de la presidenta Cristina Fernández). Pero una vez que se dice todo eso, trascartón se reafirma la estrategia reeleccionista, que bajo ningún punto de vista está sepultada”. Verdadero temor azuzado como fantasma (fantasma del fantasma populista) para atemorizar “almas bellas” pero, como casi siempre, sustentado en falacias pues esa posibilidad hoy está descartada de la ecuación sucesoria. Pero además, mientras históricamente buena parte del liberalismo argentino ha cultivado la senda antidemocrática, fueron justamente los gobiernos populares, muchas veces, los que se ajustaron y lucharon por la defensa de los órdenes constitucionales.

A propósito del apego constitucional, Scalabrini Ortiz alguna vez señaló que lo ocurrido entre 1853 y 1945, “la interrupción de la voluntad popular, escarnecida en los sucesivos fraudes electorales que constituyeron la habitualidad de la ignominia de nuestra historia política, con el breve esfuerzo reivindicador de Hipólito Yrigoyen” (y quizás pudiéramos añadir entre 1955-1973 y 1976-1983, sin descartar del todo algunas aristas de 1989 y de 2001), lejos de un desatiendo de las instituciones y las alternancias democráticas, “fue una consecuencia directa de la perfidia con que fue concebida la ley básica de nuestra constitución nacional” por esos curiales que, por ejemplo, encubrieron “con la palabra libertad, que todos amamos, la voluntad de expoliación y la insaciable codicia del capital extranjero”.

En ese sentido, resulta cuanto menos liviano acotar el problema de la sucesión a una mera cuestión procedimental del juego de alternancias. Los defensores del “consenso institucional republicano” parecen olvidar que para que la Republica exista, para que se conformen mayorías capaces de expresarse libre e institucionalmente, una parte fundamental de sus condiciones de posibilidad y perdurabilidad radica en ser soberana. La República sólo será posible y viable mientras pueda garantizar su soberanía. Sus sosegados mecanismos, reglas e instituciones sucesorios solo tendrán verdadera vida democrática sin son capaces de acoger la tensiones (internas y externas) que implica la soberanía en tanto práctica libre de la voluntad popular y ampliación de derechos para las mayorías excluidas. El derecho a la igualdad como figura de la soberanía, su puesta en práctica, es en sí mismo una afirmación conflictiva para las formas de la Republica ya que la obliga a redefinir sus límites.

Por demás, la sucesión como problema no puede reducirse a una cuestión del tipo de regímenes. La pregunta por la sucesión interpela y atraviesa por entero a lo político tanto como a las matemáticas, la biología, el derecho y la historia. Acaso sean las matemáticas las que más lejos hayan intentado llevar la formalización y modelización del problema de la sucesión, entendida como el orden lógico que vincula a ciertos conjuntos de objetos matemáticos, donde la variación de cada término es consecuencia necesaria de una relación constante (a menos que varíe la razón de ese cambio, lo que supondría una nueva sucesión dentro de la relación de sucesión comprendida) y cuyo ordenamiento es pasible de deducción a partir de teoremas.

Sin abandonar nuestra preocupación por la política y otra vez a propósito de la “teoría de los sistemas”, vale decir que algunas metodologías y teorías políticas, con suertes diversas, han querido tomar argumentos de la perspectiva matemática de la sucesión hasta extremar su aplicabilidad, “teorías de la decisión”, de la “elección racional”, “teorías del juego” o “teorías de la probabilidad” (y habría que mencionar también a las penosas encuestas y sondeos de opinión pública). Teorías que, además de su variada y variable precisión para pensar lo político, desde sus no siempre explicitadas ontologías, suelen identificarse con ciertos modos de concebir (y prescribir) lo social: “comunidades racionales”, diría Laclau, para señalar el tipo ideal de comunidades que las teorías antes mencionadas construyen abstractamente y los límites que tienen para poder pensar el ser de lo político, en tanto su encubierta ontología liberal también soslaya la inerradicable escisión, conflictividad y afectividad sobre la que se intenta constituir todo “orden” social.

“Comunidad buena”, señalará en el mismo sentido Rancière, a propósito de la “igualdad aritmética” y la “armonía geométrica”, principios que marcan y estructuran concepciones capitales de la filosofía griega clásica (como a La República de Platón). Aunque no sólo: Daniel Santoro también supo ver, en las series de sucesión matemática de Fibonacci, las bases de cierta noción de “armonía” que sustentaría y ostentaría una “comunidad organizada” (valga la paradoja, negada como posibilidad política por la razón populista de Ernesto Laclau). Y Oscar Varsavsky (junto con el venezolano Carlos Domingo), en el marco de las actividades del Grupo de Economía del Instituto de Cálculo y las premisas para una sociedad futura regida por una racionalidad socialista, llegó a modelizar la utopía de Tomás Moro.

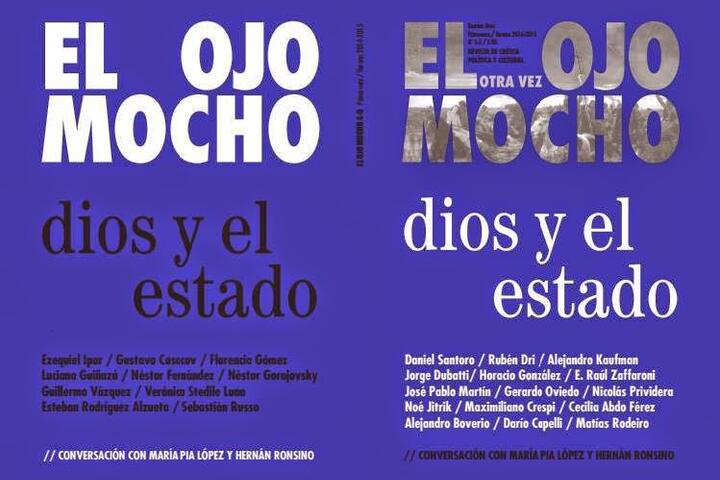

De las sucesiones aritméticas a las geométricas, no habría que pasar por alto el feliz y más relevante antecedente de la demostración more geométrico de la ética spinoziana que privilegia la vía matemática, no por los conceptos de orden y medida, ni por los cálculos y las correlaciones algebraicas (“en cuanto paradigmas de las expresiones simbólicas”), sino por la naturaleza de su causalidad, es decir, por la inmanencia de su verdad y del método para su demostración. Poniendo de ese modo al problema de la sucesión frente a las preguntas por la continuidad de la “substancia” (eterna e infinita, “Deus sive natura”), del orden, la libertad, el sentido del mundo y de la existencia. También decíamos que la sucesión es una reocupación medular de la biología y de la filosofía del derecho, y el problema de la herencia acaso las interseque en un improbable punto al final de interrogaciones paralelas. Problema clásico y quizás una de la preguntas más reiteradas en la historia política, también comprende a las sucesiones monárquicas y a las papales (la que casualmente no es ajena a la coyuntura argentina y sobre la cual discurre el dossier de este número de El Ojo Mocho).

Empero, a diferencia de las sucesiones monárquicas y de las papales que resguardan su continuidad en fundamentos “trascendentes” (verbigracia, en el principio, “el rey ha muerto, viva el rey” o en “el sacramento del Orden, de la misión y la potestad de los Apóstoles a sus sucesores”, a su vez, ungidos por Cristo), las sucesiones planteadas en el plano de lo político siempre son formuladas en el filo, entre un horizonte de cierta incertidumbre esencial ante lo por-venir y las condiciones de permanencia (y posible acrecentamiento) de cierto estado de la cosa política. El problema de la sucesión, entonces, vasto y profundo, puesto en las aguas de la ontología política y de la historicidad, abre otras figuras para su consideración: invariantes, metamorfosis, perseverancias, superaciones dialécticas, nudos trágicos, estructuras-coyunturas-acontecimientos, decisiones. Figuras que, entre la virtud y la fortuna, atañen al drama de la temporalidad, como bien lo consignó Maquiavelo: todas las reflexiones-decisiones del Príncipe reposan sobre oleadas de incerteza que vienen desde las marejadas que trae el futuro. Algunas posiciones filosóficas extreman esa condición, al punto de concluir que las decisiones finalmente surgen “desde la nada”; la decisión aparece así suspendida sobre un puro presente cargado de drama, desnuda de fundamentos y vínculos con el pasado. Sin embargo, el propio florentino, en la extensión de su obra (sobre todo en los Discursos), no descartaba poder sacar algún apoyo experiencial desde la Historia. El problema, aclaraba, en todo caso radicaba en su desconocimiento.

En El Príncipe, las reflexiones sobre las decisiones acerca de la sucesión ocupan un lugar nada menor, por no decir estratégico. Para conservar y afianzarse en el poder, así como, aumentar la autoridad en garantía, no de su propia sucesión sino del bien común, se propone eliminar “la línea de sucesión del antiguo príncipe”. Prosecución, herencia, carisma-institución, legado, continuación, continuidad, diferencia-reptición, duración, imposiblidad del legado y de la herencia, etc. Meditaciones sobre la temporalidad, decíamos, entre la futuridad de “la línea de sucesión” y lo pretérito del “antiguo príncipe” o principado. Quizás todo El Príncipe se condense en el drama de cómo descifrar al tiempo o a “los tiempos”, a la violencia de los tiempos fundada en la inmanente corrosión del fracaso, figurada en la noción de fortuna.

“El tiempo lo destruye todo”. Pero esa severa fórmula griega del dios Cronos (que también es la leyenda que cierra el terrible film de Gaspar Noé, Irreversible), en nuestras pampas fue alguna vez desafiada por una posible conjura a la base de la “organización”, que además resultaría opuesta a la conclusión en la “sangre”. Su mentor, a la vez que se pronunció queriendo despejar la X de la sucesión depositando su herencia en el “pueblo”, desató una de las más cruentas batallas sucesorias de nuestra historia reciente, cuyos sangrantes ecos todavía no han cicatrizado. Y al mismo tiempo quizás el peronismo, con el paso de los años, haya generado un extraño mecanismo autoinmune para garantizar y autonomizar su propia sucesión, contorneándose sobre una carne lacerada pero siempre viva y renaciente, una extraña metamorfosis con invariantes, que le permite sortear el dilema sucesorio cambiando su piel. Cambio que lejos está de ser superficial. Es imposible no pensar la piel pegada a la carne ni pensar en lo que implica el desuello (en la política y en la vida).

Dolorosos mecanismos de preservación, entonces, para cambiar toda la piel y poder decir que sigue siendo lo mismo. Cambio de piel, doble peladura de la sierpe, mítica imagen del mundo animal que, lejos de ser meramente antojadiza, la tomamos desde la teología política y poético-alegórica que Leopoldo Marechal proponía para pensar a esta nación. La pregunta por la sucesión, clásica y pretérita, actual y futura, y en nuestro horizonte, abismada por fuertes dosis de incerteza-incertidumbre, se configura como el enigma, el drama y la Esfinge; en definitiva, el problema político argentino.

II - La sucesión, entre el estado de cierta incertidumbre y la permanencia de cierto estado

Ante la incertidumbre de la sucesión, en lo que a nuestra posición y convicción concierne, lo que nos interpela es la pregunta por las condiciones de permanencia de cierto estado de la cosa política que en la Argentina adoptó para sí el nombre de kirchnerismo. La pregunta, ya que evocamos a Maquiavelo (pero otra vez pudiera ser Spinoza), también es clásica, ¿cómo conservar y acrecentar el poder o la potencia, cómo perseverar y extenderse en el ser?

El estado de la cosa política, tal como lo constituyó el kirchnerismo a lo largo de una década, introdujo un desafío a la lógica neoliberal y significó un freno real a su inercia. El kirchnerismo, así, como diferencia respecto del neoliberalismo. Mas también, y esto quisiéramos destacarlo, respecto de la tradición liberal y su ideal político del “buen gobierno”, entendido como límite-garantía de las libertades individuales y administración de un orden abductor y abjurador del conflicto. Pero además de constituir estas diferencias, o justamente porque las constituyó, la cosa política kirchnerista revirtió vectores políticos, económicos y culturales, que tenían colonizados la propia forma Estado. Parcial descolonización de la forma Estado, entonces, abierta y tensada por la recuperación y generación de nuevos derechos para mayorías y minorías, “partes sin parte” hasta ayer excluidas por el orden liberal, regido por el principio de una racionalidad política abstracta, y por el orden neoliberal, regido por el principio de la transferencia de la potestad soberana a los mercados. En tal sentido, el kirchnerismo fue y sigue siendo la reapertura constante del horizonte de posibilidades para que las muchas “partes sin parte” sean y estén en cierto estado de soberanía, para lo cual fue menester reconstruir su noción misma. Así, la recuperación pública de los fondos previsionales fue una decisión que en buena medida permite sostener las políticas de tendencia a la igualdad y la inclusión (AUH, aumentos semestrales a las pensiones y jubilaciones y de la masa de jubilados; Pro-Cre-Ar;); tanto como la redefinición de inversiones estratégicas, por ejemplo, en empresas con acciones o participación estatal. En ese mismo sentido, la expropiación de YPF va en busca de un potencial futuro de autonomía energética y de la posibilidad concreta de encarar con mayor énfasis la diversificación de la matriz productiva, para apuntalar la creación y el sostenimiento del empleo como eje articulador de la sociedad. Eso, en concomitancia con otras decisiones como la reapertura de las paritarias y los aumentos del salario mínimo (con todo y lo mínimo que estos pudieran resultar) o las políticas de obras públicas. Las políticas de des-endeudamiento –hoy en el ojo mismo de la tormenta con el episodio de “los buitres”- que entre otras cosas permitió reducir la relación deuda-PBI, deuda privada en moneda extranjera-PBI, así como cambiar el orden de prioridades entre lo destinado del PBI al pago de los intereses de la deuda externa y lo invertido en educación, ciencia y tecnología.

La sanción de la Ley de Medios –todavía resistida y burlada en su aplicación efectiva y soberana-, tendiente a la desmonopolización y democratización de la comunicación, la palabra, la imaginación, la cultura; así como a la libertad de expresión. La sanción de las leyes de Género, Matrimonio Igualitario, o el Plan Patria Grande (para facilitar la documentación de residentes inmigrantes de países vecinos); tendientes al diagrama de una comunidad más fraterna. Política que se encastra con la posiciones adoptadas en materia de las relaciones internacionales y de la geopolítica de Nuestra América (sobre todo del Sur) que tienen su hito en el rechazo al ALCA y su prosecución en el fortalecimiento y la ampliación del MERCOSUR, y la participación en la UNASUR y la CELAC (y en la actualidad entreven posibilidades de cooperación con Oriente y los BRICS). La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (junto con la enorme decisión simbólica de “descolgar los cuadros”) que permitieron reanudar los Juicios contra los responsables y cómplices del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar, apoyar las políticas de derechos a la restitución de la identidad, así como, reabrir un espacio ético, ganado al Terror; fundamental (fundamento) para el resurgimiento de las subjetividades y militancias políticas. Y además, la consolidación de lo político como núcleo ético-mítico de un nuevo ethos (cuya siembra en el corazón de las juventudes militantes acaso cifre las claves del dilema de la sucesión).

Mencionamos algunas concretas materializaciones de una cierta noción de soberanía, en la base de la cual quisiéramos concebir/ imaginar/ afrontar el problema de la sucesión. Nuestra pregunta sería entonces por las condiciones para perseverar y acrecentarse en el ser de esa soberanía. Permanencia y acrecentamiento del estado (de cierto estado) de soberanía, tal la figura que nos interesa resguardar, interrogar en sus posibilidades y utilizar como puente para afrontar el dilema de la sucesión.

Sobre todo ante un escarpado escenario trazado tanto por un complejísimo panorama internacional, sumido en múltiples conatos belicistas de variada intensidad (entre los que se mantiene, latente y silenciosa, una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas), avanzadas de los sectores ligados al capital financiero internacional, restricciones y recesiones económicas, caídas en los precios de los bienes exportables generadores de divisas (como la soja), delicadas agendas electorales en países estratégicos (siendo sobresaliente la de Brasil pero no menos importante la de Uruguay), como por el elocuente desafío interno de ya no poder contar, para el próximo período presidencial, con las mediaciones de los liderazgos políticos que en gran medida garantizaron la posibilidad (fueron en gran medida una de sus condiciones de posibilidad) de la sucesión de ese estado de soberanía. Para lo cual, en una frágil combinatoria, lograron articular a las diversas fuerzas que la sostienen y la componen, a través de votos, gobernaciones e intendencias afines, militancias organizadas, adhesiones inorgánicas, planes sociales y subsidios a privados, consensos de organizaciones políticas-sociales-gremiales, inversiones públicas y privadas -nacionales e internacionales-, aportes impositivos, movilizaciones, políticas públicas, ideas, luchas, símbolos, discursos, debates, fallos judiciales, convicciones, leyes y consagración de derechos; y conflictos con diversos actores y corporaciones nacionales y supranacionales.

También por el desafío que implica el desgaste de la gestión, las falencias propias, las decisiones erradas, las omisiones por convicción, error o debilidad (la vigencia de Ley de entidades financieras, la reforma impositiva, la reforma judicial y la reforma constitucional) y reflejos tardíos ante condicionantes estructurales (como los que atañen a la política ferroviaria, al sistema energético, a los regímenes de extracción de minerales, al sistema de formación de precios, al sistema financiero y al comercio internacional). Y, por supuesto, por el límite que implica el modo de producción imperante en el sistema-mundo capitalista.

Entonces, ¿es posible pensar a la sucesión como soberanía (y a la soberanía como sucesión)? Y pensamos en la soberanía como una potencia colectiva que, actuando desde los límites recién mencionados, tienda a su ensanchamiento por la vía del desbloqueo de fuerzas productivas de significados, generación de nuevos derechos, creación y consolidación de nuevas libertades e instituciones; a través de las cuales pudiera mantenerse e incrementarse como potencia. Múltiple potencia constituyente, capaz de producir efectos y afectos de la que resulta ese estado de soberanía en democracia, que, en esta hora americana, tuvo hasta aquí su más eficiente expresión en el (o a través del) Estado. Aunque esa forma no excluye la necesidad de rectificarla en su eficacia, así como, imaginar e inventar nuevas.

En ese sentido, para pensar los desafíos de la sucesión como soberanía, quizás también sea fructífera una genealogía lo más certera posible de ese estado de soberanía. ¿Surgió desde la nada? Evidentemente no surge desde la nada, pues vectores de su potencia nunca habían dejado de existir del todo, aunque su energía se mantuviera dispersa en las militancias -entre agónicas y radicalizadas- de resistencia al neoliberalismo. Alguna vez también habrá que revisar la idea de “los noventa” como exentos de militancia política, aserto que incluso desmienten muchas de las biografías de los militantes, cuadros y referentes del propio kirchnerismo. En ese sentido el problema de la sucesión también es una cuestión de elucidación de sus precursores. La eclosión de 2001 fue el gozne de dos décadas, la articulación antagónica de la diferencia entre las fuerzas del neoliberalismo y algo nuevo que nacía y se iba creando para sofrenarlo y llegar a revertirlo en amplios segmentos de su lógica. El liderazgo político del kirchnerismo intentó recomponer esas energías dispersas para regenerar (“desde arriba”, ¿sólo desde arriba?) al estado de soberanía que vimos desplegarse y acompañamos en estos años, al mismo tiempo que intentó reconstituir las bases materiales y morales de un pueblo capaz de sostenerla. Pero no solo hay un “desde arriba” en esa genealogía, por momentos el “abajo” fue progresivo respecto del “arriba” (y la AUH y la Ley de Medios pudieran ser ejemplo de esto último).

Soberanía, entonces, que se compuso, se compone y se sostiene sobre una oscilación entre la iniciativa desde el Estado y el acogimiento de otras voces, populares-plebeyas y no tanto, mayoritarias y minoritarias, colectivizadas y particulares, radicalizadas y morigeradas; instituyentes e instituidas al mismo tiempo. Siendo el hiato entre lo uno y lo otro, su magnitud, una de las posibles claves para proyectar la sucesión como soberanía.

Entonces, para retornar a uno de los meollos del dilema de la sucesión, la finitud del período “constitucional” (límite que fuera franqueado en otras experiencias soberanas hermanas y similares -mas no equivalentes- como la boliviana, la ecuatoriana y la venezolana); ¿cómo pensarla por fuera de la mediación de los liderazgos que en buena parte la garantizaron merced a la fortuna de contar con una “pareja política” y el puente del “apellido”? “Pareja política” cuya fortuna, tal y como oportunamente lo señalara León Rozitchner, para nada empaña las múltiples potencialidades de su virtud. Y valga la coda, tampoco es un dato menor que el factor “apellido” haya reingresado como novedad en la escena política. Aunque el portador del “apellido” (“el hijo de la pareja política”), en el inicio de su primera alocución pública, instó a no creer en el “milagro de los apellidos” (en la fortuna) y apostar en cambio a la virtud, depositando la sucesión en el trabajo por “el proyecto”.

En un sentido similar, apostamos por pensar la soberanía-sucesión como praxis, como una tarea colectiva, como extensión de su potencia. Conservar y acrecentar la potencia de la sucesión como soberanía y de la soberanía como sucesión, y para ello, intentar evitar concebirla (y practicarla) como una “transferencia”. Sea en el sentido liberal y neoliberal, previsto por los mecanismos de “alienación y transferencia” de la “voluntad colectiva” que sustentarían la vida del pacto social o de entrega a la voluntad del “mercado”. Sea en el sentido de resignarse ante las supuestas “astucias” de la razón estratégica, de los dictados de una técnica de ingeniería electoral-comunicativa capaz de “garantizar la continuidad” en la sucesión a través de estrategias basadas en mercadeos electorales y escenografías gestuales que bien pudieran recurrir a la transferencia del estado de soberanía a ciertas “máscaras” que en su ficción gestual supuestamente la “garantizarían”, haciéndola más amable y tolerable para los gustos y preferencias de “otros públicos electorales” (y aquí yace la experiencia “Insaurralde” en la que quizás se pudiera proyectar la de un “Scioli”; y desde otro lugar la de un “Berni”). Se trataría entonces de evitar transferir y sacrificar las potencias y conflictivas libertades comunes del estado de soberanía a las trascendentes “máscaras” de la “seguridad”. “Seguridad”, también de lo supuestamente conseguido, “seguridad”, para mantener y proteger lo supuestamente conseguido (a nivel individual); es decir, defensa irrestricta de la propiedad privada, represión de la protesta social, estigmatización de jóvenes e inmigrantes; momento de reflujo y repliegue que puede percibirse en un amplio espectro del cuerpo social.

Pero también resistir la “transferencia” en el sentido de una crítica a la noción de la soberanía como “milagro”, sea el de los apellidos o el de las unciones providenciales que pretenderían resolver el dilema de la sucesión mediante la proposición de la continuidad en un liderazgo, designado desde las alturas sin mayores consensos, debates y legitimidades. Vía que, en otras realidades y con variaciones a contemplar, resultó exitosa en la primera elección de Dilma y por un verdadero milagro porcentual salvó la sucesión venezolana con Maduro. Y no habría que olvidar que las decisiones del kirchnerismo, por factores de diversa índole, no han tenido demasiado tino al momento de designar su inmediata línea sucesoria, nos referimos a sus vicepresidencias.

Ontología del “milagro” que también remite al Papa, el que más allá del camino de sus buenas intenciones y su economía de gestos, comienza a diseñar y ocupar una suerte de inmaculada capilla “bonapartista”, por fuera del barro político, desde la que negocia cuestiones medulares (como la determinación del origen de la vida para el nuevo Código Civil y Comercial) y desde la que también podría bendecirse una “continuidad a través del liderazgo”. Le decía un exiliado Perón a J. W. Cooke, “siempre sigo la regla de saludar a todos porque, y no debes olvidarlo, ahora soy algo así como un Papa... Tomando en cuenta este concepto, no puedo negar nada [a causa de mi] infalibilidad [...] que, como ocurre en el caso de toda infalibilidad, se basa precisamente en no decir o hacer nada, [que es la única] manera de asegurar tal infalibilidad...”. Vía del “milagro” que de algún modo, también debería alejarnos de la opción por el lamento (más allá de su cuota de verdad), del tipo, la sucesión del kirchnerismo está jaqueada porque no “supo volcar la soberanía en el pueblo desde las alturas”. Y de la cuota de verdad, algo estaría pagando por anticipado la propia Cristina quien hace un tiempo que viene bregando por que el pueblo se “empodere”.

Y si no nos complace del todo esa voz tomada de la politicología, la idea nos devuelve al intento de concebir la soberanía-sucesión (quizás la soberanía de la sucesión o la sucesión soberana) como una praxis no transferible; a la que hay que pensar, afirmar y defender como extensión y radicalización de su propia potencia inmanente, materialista y “terrena” (para explicitar una voz tomada del spinozismo argentino y latinoamericano que venimos glosando). Por su propia naturaleza, no hay nada fuera o más allá de ese estado de soberanía capaz de garantizar su sucesión, en ella somos y ella es su propia necesidad. Su conservación y acrecentamiento, insistimos dependerá de las nuevas relaciones y afectos que se sientan, experimenten y compongan desde ella.

Ni pesimismos, ni optimismos contemplativos, ningún milagro que esperar, porque “siempre hay algo que hacer” (algunas agrupaciones kirchneristas, por lo pronto, ya impulsaron su candidato, otros candidatos ya lazaron sus campañas y quizás habría que afinar y enfatizar las tareas, debates y proyectos de la sucesión). Ni siquiera esperar el milagro (o la fortuna) de las urnas”, porque la soberanía no se reduce a un papel que se pueda plegar, guardar en un sobre y depositar en una urna cada cuatro años. Plebiscito cotidiano, ejercicio de la sucesión-soberanía en y desde la terrena acción humana (y en todos los territorios imaginables), en el trabajo político por su conservación y acrecentamiento.

Quizás hasta haya que atreverse a imaginar la sucesión de la soberanía en el escenario de la derrota (electoral). E incluso, preguntarse con radicalidad qué significaría una continuidad obtenida por la vía de un resultado electoral afortunado. Qué o para qué la sucesión de la soberanía. ¿Cuál sería el sentido de esa sucesión? Intentar escorzar algunas respuestas y propuestas sobre esa pregunta, también parecieran ser necesidades del propio acrecentamiento de la sucesión soberana, que aun desde su hipotética repetición o continuación (la duración la vincula al estado precedente y las proyecta a un estado posterior), implica y exige su necesaria diferencia, extensión e intensificación. Ya que, objetivamente será una nueva etapa y como tal, lejos de estar preconstituida es algo a crear y merecer.

En el mismo sentido, ese estado de soberanía lejos está de ser un punto de arribo ya “ganado” (e irreversible), es y será siempre un aún-no, una emancipación a conquistar, un índice y una magnitud variable, asediada por fuerzas regresivas que se empecinan en retornar (o nunca se han retirado). Escenas y lecciones de nuestra historia reciente, entre la dictadura y el menemato (por no ir hasta el ’55 o escuchar las promesas derogatorias de la oposición), como la democracia, ese estado de soberanía que implica un lento, arduo e ininterrumpido trabajo, puede perderse de un día para el otro, sin sucesión de continuidad. Trabajo sin garantías trascendentes, que solo se sostiene en su propia práctica y perseverancia, y que se acumula hasta que se pierde porque, como la vida, no puede ahorrarse.

Entonces, otra vez, la pregunta (y la tarea) es por las condiciones para conservar y acrecentar ese estado de soberanía en la sucesión. Parece una tarea urgente y necesaria clarificar cuáles son esas condiciones de posibilidad.

Y tales condiciones, huelga decir, son siempre materiales, en tanto lo simbólico-cultural, las fuerzas morales e intelectuales, las formas organizativas y lo político en general también son composiciones de fuerzas materiales, del mismo modo que lo económico, salvo, claro, para estrechas y cómodas imaginaciones que agotan en su instancia la materialidad de la cosa, haciendo manifestaciones y “manifiestos” del tipo “el modelo económico vigente desde hace una década está agotado”.

Quizás una de esas condiciones materiales radique en las subjetividades militantes que se hayan fecundado en la década (algunas de ellas a cargo de cierta representación, sobre todo legislativa, que continuará hasta la mitad del próximo mandato presidencial). Subjetividades para las que deberemos imaginar formas de organización que potencien con la mayor eficacia una sucesión soberana.

Otra viga sobre la que se pudiera proyectar la extensión de la sucesión soberana es la de los “derechos”, entendidos del mismo modo que la soberanía, es decir, como potencias que abran y tensionen a la forma Estado. Derechos como “el alma y el cuerpo” de esa soberanía que, para extenderse y perseverar, deberá hacerse carne en el pueblo y en la defensa y la lucha colectiva por lo común. Quizás para devenir “Estado integral” (vieja fórmula hoy recuperada por García Linera y el neoconstitucionalismo latinoamericano). “Estado integral” cuyas leyes puedan expresar, acoger, ampliar y garantizar la potencia de esos derechos (incluso hasta convertir al Estado en un derecho), actuales y futuros (vivienda, tierra, pachamama), derechos no presentes ni aun reconocibles en formas jurídicas del Estado. Derechos tensionando la letra de la ley, es decir, abiertos a una dimensión del afecto, del cuerpo y la pertenencia a la soberanía que los pudiera realizar y extender. Tensiones que implican la continuidad de la disputa y del conflicto con diversos actores y sectores que se seguirán resistiendo a ceder sus privilegios. Derechos incluso o necesariamente más allá de la identidad kirchnerista, abriéndose a las tensiones de su universalización. Derechos como formas del conflicto y renovada “institución de la igualdad”. O en el peor de los escenarios, derechos en devenir bases para una renovada lucha por la igualdad en la adversidad.

Y al mismo tiempo que proponemos imaginar a la sucesión desde la soberanía, sabemos que esa extensión, de constituirse como nueva entidad, lo hará sobre la base de las fuerzas realmente existentes. Ése es el punto real de su partida que nos exige una severa comprensión de sus amenazas, limitaciones y potenciales vectores de emancipación.

* * *

Por último, no quisiéramos dejar de agradecer a los amigos que escriben en el presente número. Y por demás, dejar bien en claro que no necesariamente comparten las palabras que hasta aquí han sido escritas. Por el contrario, muchas de ellas se acogen en pos de una discusión.

Grupo Editor, octubre 2014

Presentaciones:

-En La Plata, Sábado 6/ 12, 20hs, en El Espacio (Malisia. Distribuidora & estantería de libros y revistas ), diagonal #78 (506), esquina #6.

Con los presentadores invitados, Paula Tomassoni, Sebastián Russo y Fernando Alfón.

https://www.facebook.com/events/1505460733064474/?ref_newsfeed_story_type=regular

-En Buenos Aires, viernes 12/ 12, 19hs, en la despedida de la sede de la UBA-Sociales de Marcelote, aula Kosteki y Santillán, Marcelo T. de Alvear, 2230, Planta Baja.

-En Córdoba, Lunes 22/ 12, 19hs, en la Biblioteca Córdoba, 27 de abril, 375

Se consigue en los quioscos de diarios y revistas de Buenos Aires; y para cualquier lugar del orbe pedirla a

http://la-periferica.com.ar/libro/EL-OJO-MOCHO-45

Contactos: revistaelojomocho@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004451595808&fref=ts