Gonzalianas o La palabra desajustada

Por Sebastián Russo

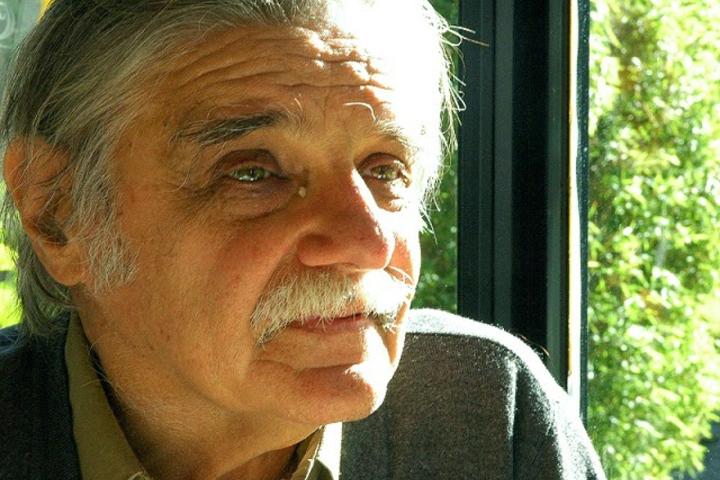

Llega antes que nosotros. La mesa ya está servida para el almuerzo. Nos invita a sentarnos mientras habla por teléfono. Se disculpa con un gesto. Nos saluda y se disculpa nuevamente. Ahora vengo. Lo vemos parar en varias mesas, y ser interceptado por otros que parecían simples comensales. Se acerca la moza y nos pregunta si aquí está sentado el director. Le deja su comida. Al rato vuelve y convenimos empezar la entrevista filmada luego de comer. Conversemos, dice, haciendo del diálogo previo un momento de reflexión, imaginación y picaresca sobre la actualidad argentina.

Habla, piensa (no deja de hacerlo) González desde herencias, desde idearios heredados y desde lenguajes, palabras olvidadas, en desuso. Dice perfidia. Dice mendrugos. Habla desde/con un pasado que confluye en el presente en un choque, que cual montaje cinematográfico prefigura una imagen otra, intrigante, una configuración de lo dicho, lo pensado, lo pensable, inesperada, inapropiada: entendiendo por “apropiado” un sentido adueñado por el sentido común.

Exige la verba gonzaliana. Exige y encanta, tanto por seducción como por embrujo. Habla González de su escritura enrevesada. Lo hace incluso en el prólogo de “Besar a la muerta”. En un gesto autoconsciente, desocultador de un juicio estereotipado y cansino sobre su escritura. Exigencia que deviene filiación, compromiso, el de (re)considerar, con él, por él, lo ya pasado en lo que vendrá. La verba gonzaliana de este modo, como una asunción (explícita, explicitada en el mismo prólogo) de anacronismo. Un deliberado anacronismo que, en tanto cruce de tiempos, en tanto encuentro intempestivo, desajuste la lógica del tiempo (progresivo, progresista) del Progreso. Inapropiado desajuste anacrónico pues de un presente que sueña (exige) un futuro. De hecho en algún otro lado (en el texto “Beberianas”, parte de “El lenguaje libertario” compilado por Christian Ferrer) escribió, hablando, de Max Weber que “si alguien percibe una asombrosa condensación de motivos históricos que se reúnen y crispan, y luego hace el esfuerzo de abstraerse de todo eso, interrogándose por lo que vendrá podemos decir que estamos ante un intelectual”. De estas deseables, recuperables, necesarias exigencias intelectuales estamos hablando.

Y todo esto (y allí lo asombrosamente encantador de su lengua –tal vez con mayúscula, Lengua, porque estamos ante una de ellas-) en el off the record. Es decir, no para “las cámaras” (claro, nunca para las cámaras), no para el momento de enunciación prefijado: entrevista, clase, escritura, sino, también, en el entremés, al pasar, mascando un pollito deshuesado. O sea, lo suyo, la deliberada puesta en crisis de la lógica ajustada, apropiada, de las palabras (con las cosas) en el tiempo; esto, lo suyo, el mentado estilo (método, artefacto) gonzaliano del pensar, del decir, en tanto una naturalizada e in-naturalizable asunción de una responsabilidad, la de la búsqueda trágica (política), inacabable e inacabada de una palabra, que en su singularidad y desajuste, sea (intente ser) justa: por precisa, por justiciera, por venidera, y por los fantasmas que no puede dejar de evocar a dialogar, a seguir conversando, incluso al momento de encender la camarita.