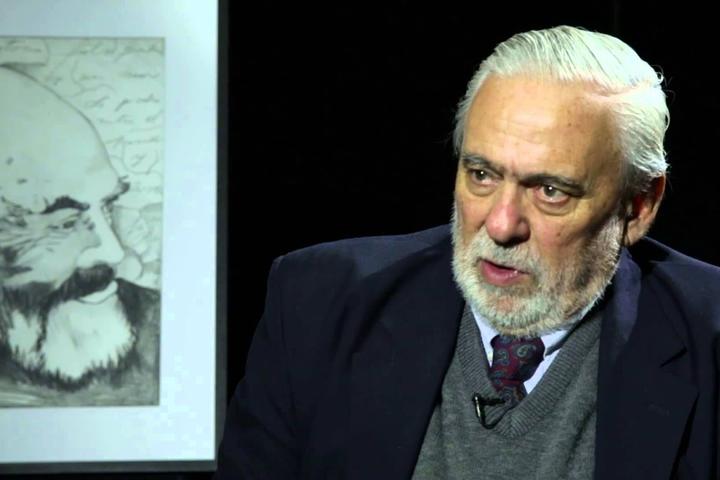

José María Rosa, el historiador del pueblo

Por Enrique Manson

La crisis de los años 30 –la década infame- alentó por reacción el cuestionamiento de las certezas en que había creído la sociedad argentina.

Uno de esos cuestionamientos, fue el de la versión académica de la Historia. Se trataba de revisarla -de ahí la denominación de Revisionismo para la escuela que lo planteaba- y de verla con ojos que miraban desde la Argentina.

José María Rosa fue, desde el primer momento, uno de los principales representantes de esta corriente. Pero sería el paso de la experiencia peronista y su propio compromiso personal, que lo llevó al riesgo de ser fusilado, y al exilio en Uruguay y España, lo que completaría la formación de su personalidad de historiador y de político.

El historiador que no se quedó en su escritorio

Ya viejo, no vaciló en los días del Proceso, en dirigir una revista de oposición cuya lectura esperaban regularmente, muchos que luchaban contra el desaliento que imponía el discurso único y la certeza de las mazmorras ocultas.

La dictadura terminó. Pepe Rosa se murió, y en los nuevos tiempos fue borrado de la memoria, mientras se consolidaba una renovada versión de la visión dogmática de la Historia, signada por el no compromiso y la resignación que se había instalado también en los círculos políticos.

La crisis terminal de diciembre de 2001 produjo un nuevo cuestionamiento de las verdades reveladas, y de los dogmas con que el neoliberalismo fundamentara el proceso de desintegración de nuestra Patria.

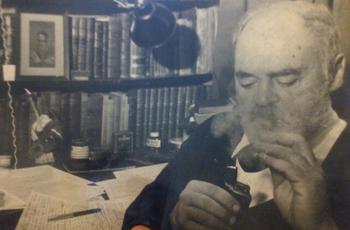

El Historiador

Después de un libro fascinante, en el que relataba, sus sentencias como juez de instrucción en el norte santafesino de los primeros años 30, Más allá del Código, una olvidable Interpretación Religiosa de la Historia, e innumerables artículos en publicaciones revisionistas, presentó en 1943 su primera obra histórica: Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. Escrita entre le década en que se empezaba a descubrir nuestra condición semicolonial y el tiempo en que la Argentina intentaría alcanzar esa independencia, el libro tiene indudable vigencia en nuestros días. Aprovechando su conocimiento de la Ley de Aduanas rosista de 1835, que no habían detectado los precursores del revisionismo(1) defendió la política proteccionista, denunciando al destino de granero del mundo, que nos condenaba al monocultivo y a tener vacas gordas, pero peones flacos. Era el tiempo del nacimiento del industrialismo, y en esa dirección apuntó su visión de una Argentina realmente independiente.

A lo largo de los años 40, escribió Nos los representantes; y en los 50 Del Municipio Indiano a la Provincia Argentina. En ambos se manifestaban su conocimiento de derecho constitucional, y el cuestionamiento de la costumbre de copiar constituciones ajenas desconociendo la propia historia institucional. En el primero, además, aparecía su sutil sentido del humor, desnudando, sin sarcasmo, a los constituyentes de Santa Fe, a los que se alejaba del bronce, hasta parecer hombres de carne y hueso. También de carne y hueso se presentaba Lavalle en El Cóndor Ciego, casi una novela policial, no exenta de interpretación propia sobre la muerte de quien fuera tanto el héroe de Rio Bamba como el asesino de Dorrego.

En La Misión García ante Lord Strangford, de 1951, y Rivadavia y el Imperialismo Financiero, de 1969, encaró el tema del patriotismo y el de la mentalidad colonial, condiciones necesarias para el éxito de las ambiciones de los imperios. La Caída de Rosas, de 1958, es sin duda su obra de mayor rigor historiográfico, y tal vez por eso mismo, la que mayores críticas generó entre los adversarios del revisionismo, y aún entre algunos amigos que no se sentían felices con su creciente popularidad.

Es que José María Rosa habría de convertirse, en los años ’60, en el historiador más leído. En el maestro, para bien o para mal, de no menos de dos generaciones. En aquel que habría de inspirar a Juan Carlos Gené para escribir su obra teatral El Inglés, al semanario montonero El Descamisado para intentar una historia argentina en forma de historieta, y hasta al chacal de la ESMA, el Tigre Acosta a vender su Historia Argentina a sus compañeros de armas por descuento de planilla de sueldos.

El final

Como si hubiera sido una decisión de los dioses, el regreso de los restos de Rosas en 1989, marcó el final de la vida pública de Pepe Rosa.

Poco después, se lo sometería a una política de silenciamiento y olvido. Los sacerdotes y los fieles de la religión histórica establecida, que adora a una divinidad que guía desde una universidad norteamericana, lo condenaron al peor castigo que puede sufrir un historiador: lo borraron de la memoria. Es que, para ellos, no era un historiador serio –ni siquiera un historiador- y había cometido pecados imperdonables: En primer término, escribía bien. No necesitaba exégetas que ayudaran a comprender su mensaje, y leer sus libros provocaba el peligro de que, al devorarlos con avidez por lo grato de su lectura, el lector debiera leerlos por segunda vez, para madurar sus conceptos. En segundo término, había caído en la grave falta de escribir para el pueblo y no para los académicos, lo que traía aparejada la enorme culpa de vender más libros, muchos más, que sus detractores. Por fin, si esto ocurría era porque había elegido, aún pagándolo con prisión y exilio, el bando del pueblo, de los humildes, de los que no tienen voz.

Para Pepe Rosa no hubo guerra sucia

Es que se había convertido en el Historiador del Pueblo. Por que miraba el pasado con sus mismos ojos. Porque el pueblo sabe historia. En gran medida, gracias a hombres como Pepe, pero también por la memoria transmitida de padres a hijos.

Ese señorito, nacido en Alvear y Montevideo, que hizo un viaje iniciático a Europa cuando se recibió de abogado, y que era antirrosista y antiyrigoyenista, por origenes familiares, había ido encontrando poco a poco su destino. A la Patria y a la Historia –que la tenía infusa, según decía, las amó siempre. El nacionalismo y el rosismo habían llegado en los años 30, junto con la conciencia de que la Gran Nación del Centenario, era en realidad lo que el vicepresidente Julito Roca había enunciado en Londres: “parte integrante del Imperio británico”. Y un 17 de octubre se había encontrado con “mi gente (la que) sentía la vida como yo, tenía mis valores, no se manejaba por palabras sino por realidades: era el pueblo, era mi pueblo, era el pueblo argentino… tantas veces mencionado en los programas de los partidos políticos y en los editoriales de los diarios... No era una entelequia: era algo real y vivo. Comprendí dónde estaba el nacionalismo. Me vi multiplicado en mil caras, sentí la inmensa alegría de saber que no estaba sólo, que éramos muchos”.

Y desde entonces marchó junto a ese pueblo. Tardó en convencerse de que se había cumplido ya la profecía de Fierro “Hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar”, pero se abrazó a esa causa con el fervor que lo llevaría a la cárcel, al exilio y a ser hombre de confianza de Perón. Éste reconocería su rol, lo haría correo de importantes comunicaciones durante la resistencia y lo nombraría representarte suyo en muchos de los infinitos bautismos en que el General no podía ejercer el padrinazgo personalmente por obvias razones. Y, sobre todo, reconocería la deuda de gratitud que tenemos los argentinos con el viejo Pepe “ por habernos puesto en el verdadero camino de la Historia Patria”.

***

(1) Y que le llegó por su bisabuelo, funcionario de dicha aduana.

Enrique Manson