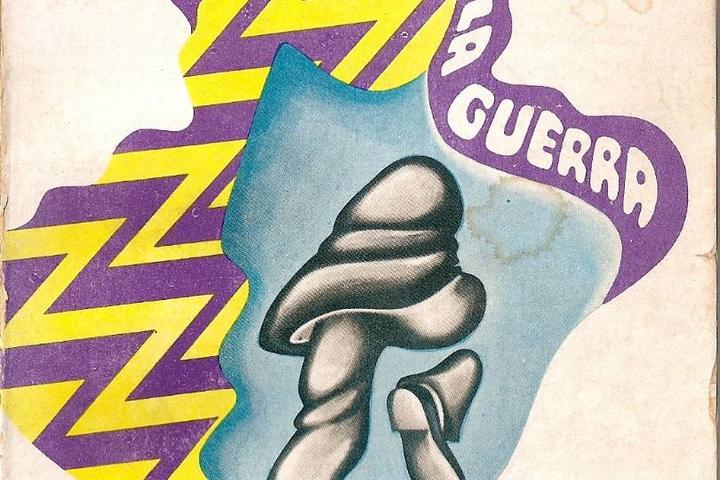

Megafón, la guerra y la redención

“Desde 1955 no sólo tuvo nuestro país al Gobernante Depuesto, sino también al Profesor Depuesto, al Militar Depuesto, al Cura Depuesto

y (tal es mi caso) el Poeta Depuesto”.

Leopoldo Marechal

Por Julián Fava

Deposiciones fusiladoras. En el alba de la década del 70, con un pueblo a la espera de su líder ausente y una juventud dispuesta a completar la revolución –“la única revolución verdaderamente popular que registra nuestra historia”– iniciada (y truncada por los poderosos de siempre) un par de décadas atrás, aparecía Megafón o la guerra. También era el fin de la vida de Marechal. Dejaba así su testamento. Y su profetismo. Si Adán Buenosayres había sido una gran elegía de iniciación místico religiosa o quizá el reverso material de su conversión al naciente y plebeyo peronismo, sus dos novelas de los años sesentas presentarían a un Marechal que legaba la acción a nuevos protagonistas. De la confesión autobiográfica –dedicada a los camaradas martinfierristas– del 49 a ser un mero cronista del suceder, tanto en el Banquete de Severo Arcángelo (1965) como en Megafón (1970).

Mucho se ha escrito sobre su obra, desde los señalamientos sobre sus influencias agustinianas y católicas hasta su unidad espiritual pasando por el estrabismo echeverriano en su dualismo entre “lo alto y lo bajo”. Sin embargo, queremos detenernos por un instante al menos en su novela póstuma. Intuimos que no es por azar que Leopoldo Marechal eligió ese modo velado de aparecer en sus postreras intervenciones en prosa, es decir, como “editor” de la historia que le contara el domador Lisandro Farías en El banquete y como cronista privilegiado de la gesta de Megafón.

El pasaje que va de la fracasada égloga personal en Adán a la crónica de sucesos que se mueven entre la clandestinidad y lo prohibido, obedece, de este modo, a las marcas en el cuerpo social: si en su primera novela, la carnadura del vacío existencial implora un ideal en su realización o un final salvífico en un mundo de almas bellas, en Megafón no habrá lugar ya para epopeyas sino que el narrador-Leopoldo se convertirá en un rapsoda de la batalla que decidirá los destinos de la patria.

Hecho carne el universal, es decir, unido en su concreta sustancialidad un pueblo y las gestas de su historia; un hombre y los destinos de los hijos de su patria, es imposible ya volver atrás. Frente a las bombas y los fusilamientos, y también ante el aislamiento al que lo confinó la inteligencia intelectual durante más de diez años, Leopoldo, que fue siempre un “clásico del intelecto y un romántico de la lengua”, no podía más que responder con amor militante y profunda sensibilidad. Con el dolor de la guerra y el sosiego de una vida a la altura de las fuerzas que nos tensan a intervenir en lo real. Y entonces, aferrado su Infierno “más por economía que por obstinación” concibió la belleza trágica de la guerra y arrojó una hipótesis premonitoria de las batallas que se libraron (y se libran aún) en las entrañas de la patria: la de la víbora y sus dos peladuras.

Para el Oscuro de Flores, El Autodidacto de Villa Crespo o simplemente Megafón (el apodo que finalmente da título a la novela) la patria, como la víbora, es una imagen del “suceder” envuelta en dos peladuras: “un cascarón viejo, tremendamente fósil, que se resiste a soltarse del animal; y la peladura nueva que se formó debajo que batalla por salir a la luz”. Era el año 1970 y el protagonista de la novela de Marechal planeaba una batalla terrestre justa por necesaria “en razón de los desequilibrios humanos que afligen a la ciudad, al país y al mundo” y otra celeste en torno de Lucía Febrero, la Novia Olvidada o la Mujer sin Cabeza, a quien había que rescatar, presa en un prostíbulo instalado en la desembocadura de los ríos Luján y Sarmiento.

Profético es el final de la historia: Megafón encuentra a la verdadera Lucía pero es asesinado, su cuerpo descuartizado y sus fragmentos arrojados por distintos lugares de la ciudad. “La patria es un dolor que aún no sabe su nombre”, había escrito Marechal algunos años antes, quizá sin saber que ese dolor se haría carne y cuerpo de miles de argentinos más tarde.

A poco más de una década de clausura de la larga noche del terror nihilista-liberal iniciado en el 55 –y que alcanzara su punto más alto durante la última dictadura militar– y, frente a la pregunta acerca de cómo sigue ese horizonte abierto en 2003, es menester recordar las palabras del poeta depuesto: “la gran virtud del justicialismo fue la de convertir una “masa numeral” en un “pueblo esencial”, hecho asombroso que muchos no entienden aún, y cuya intelección será indispensable a los que deseen explicar el justicialismo en sus ulterioridades inmediatas o mediatas, o a los que se preguntan por qué, desde 1955, nuestro país es ingobernable”. Por fortuna, para nosotros, nuestro país hoy se puede gobernar (lástima, Leopoldo, que no llegaste a verlo). Es responsabilidad nuestra seguir sacándole la vieja piel a la víbora o no.