“No se puede separar la política de la historia”

Por Gabriela Margarita Canteros y Juan Ciucci

APU: ¿Cuál fue su relación con José María Rosa?

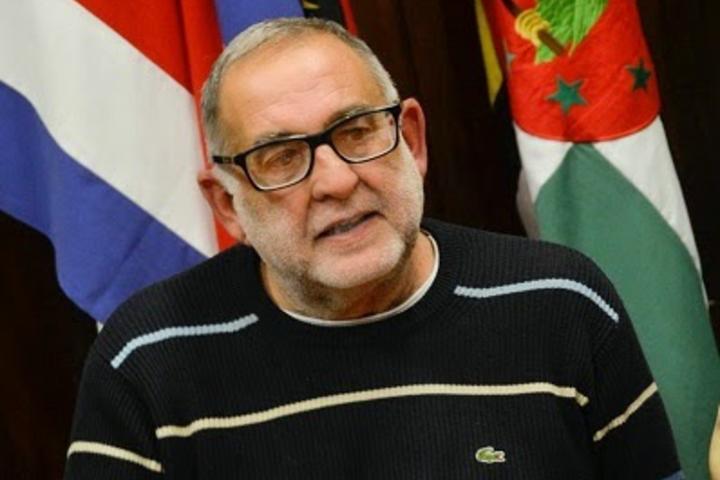

Pablo Hernández: El vínculo que tuve con José María Rosa es doble: individual, pero antes es un vínculo generacional: yo soy de 1952 y terminé la escuela secundaria en 1969. Quienes en aquel momento nos acercamos a los temas de la “Historia Argentina” lo hicimos con los libros y las conferencias de José María Rosa. No eran los textos de la escuela secundaria o de la universidad; eran los textos que nos interesaban a los jóvenes de aquel tiempo. El revisionismo histórico y el pensamiento nacional, tal como lo había previsto Jauretche, no llega a la facultad de la mano de los profesores, llega de mano de los alumnos que comprábamos los libros en la calle Corrientes, en las librerías de Av. de Mayo, esos libros que nos servían para discutir en la facultad. El gran maestro de nuestra generación es José María Rosa porque es el padre del revisionismo histórico popular y peronista, para ser absolutamente claros.

El revisionismo de los años ’30, los hermanos Irazusta, si queremos ir más atrás, las primeras disidencias con la escuela mitrista, como fue el libro de Saldías, más allá de la amistad de Saldías con Mitre, como pueden ser los mismos texto de José Hernández (incluso “Martín Fierro), también son revisionistas. Más allá de todo, quien le da categoría popular al revisionismo es José María Rosa. Esto se debe a dos motivos: uno por cómo se venden sus libros, su dosis popular se debe a que José María Rosa está del lado del pueblo y cuando defiende la figura de nuestra historia, entre ellos a Juan Manuel de Rosas, no lo hace porque era un personaje histórico autoritario o que sabía mantener el orden (como hicieron otros), lo hace porque era quien sabía defender la soberanía. Además, era el más gaucho entre los gauchos. Los gauchos querían trabajar en sus estancias aún antes de que fuera gobernador porque era donde mejor se pagaba. Los indios sabían convivir incluso en las estancias de Juan Manuel de Rosas, las fiestas con “los negros” en Palermo eran algo tradicional.

Ese tono absolutamente popular es el que destaca José María Rosa, pero, además, absolutamente pegado a Perón. Yo lo digo siempre: “Rosas sin Perón no es revisionismo, Rosas sin Perón es gorilismo”. En aquel tiempo, José María Rosa fue el que nos enseñó eso: sus charlas, sus notas en las revistas, cuando se jugó por Perón al buscarlo en el chárter, integrando la fórmula como senador suplente o quemando simbólicamente los instrumentos de tortura un día después del 25 de mayo de 1973, cuando Héctor Cámpora asume la Presidencia y produce un discurso fenomenal en el Congreso, cuya parte dedicada a las Fuerzas Armadas está escrita por José María Rosa. Esta es mi relación generacional.

La relación estrictamente personal se da en 1978, cuando grabo “Las conversaciones...” un libro que es biográfico, son sus memorias habladas donde cuenta su infancia hasta su cargo de embajador en Grecia, pasando por sus peripecias como juez, como profesor, como militante político e historiador. Ese libro se editó en 1978, lo presentamos un 27 de julio y la policía fue quien llegó primero, pero así se hacía la historia y así íbamos ganando batalla a batalla. Así era como quería Perón: a veces en una discusión, a veces en una charla, un libro, la presentación de un libro, en una conferencia. Era decir que el movimiento nacional seguía vivo, que el peronismo seguía vivo. Cuando en 1978 sacamos las conversaciones con Pepe Rosa, gobernaba Videla, Massera y Agosti y así y todo dijimos con lujo de detalles cosas muy fuertes de la masacre del Bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955. Era la forma de resistir.

Cuando saqué las Conversaciones con el Padre Castellani en 1977, una vez más Castellani denuncia la desaparición de Haroldo Conti. ¿Por qué cito este libro anterior?, precisamente porque conozco a Pepe Rosa personalmente a través de que él leyó Conversaciones con Castellani y me pidió que hiciera el libro. Es un libro impresionante por las cosas que cuenta y porque salió en el año ’78 a dar esa batalla. Lo presentamos en el Círculo del Plata, fue best seller durante seis semanas en el Diario Clarín, que en aquel momento todavía le daba espacio a lo nacional. No sé si ahora lo pondrían como best seller al libro. Ese libro sigue siendo importante porque pasados los años me encuentro con gente a la cual el libro de Pepe Rosa le abrió la ventanita al pensamiento nacional. Mi único mérito, pero no menor, es el de ser periodista. Si bien el mérito es de José María Rosa, por sus respuestas, yo estoy muy contento como periodista porque en aquel momento, tenía 26 años, me anime a semejante libro.

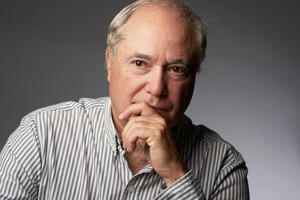

APU: ¿Cómo analiza la actualidad del pensamiento de José María Rosa en el ámbito académico y cultural?

PH: En los ámbitos académicos el revisionismo sigue siendo visitante. Si bien a nivel popular, en los años ’70, el pensamiento de José María Rosa fue muy extendido, en las universidades fue llevado por los alumnos, en los sindicatos llevado por dirigentes y trabajadores, había una conciencia en la cual la historia de Pepe Rosas era fundamental. Los tomos de Pepe Rosa, que editaba “Editorial Oriente”, estaban en cuanta biblioteca hubiera en alguna casa. Eso tenía que ver con que Perón estaba vivo en España y encabezando una revolución nacional que culminaría con su retorno a la Argentina el 17 noviembre del ’72. No se puede separar la política de la historia. La historia tenía su lugar porque la política tenía su lugar y porque el revisionismo era una forma de decir que el peronismo está presente.

En la actualidad, en los ámbitos académicos ya no está presente el mitrismo ortodoxo, pero la historia social se parece bastante. Luis Alberto Romero es decididamente un hombre probritánico cuando tiene que hablar sobre las Islas Malvinas. Hay una señorita, que ha editado un libro, que dice que no utiliza el nombre “Puerto Argentino” porque así lo llamó Galtieri. Me parece bien que esté enojada con Galtieri, pero Puerto Falkland lo pusieron asesinos ingleses tan asesinos como Galtieri. Había otro nombre para el puerto que Dardo Cabo, en 1966, llamó Puerto Rivero, por ejemplo. Hay gente que, más allá de que sean intelectuales de talento, se sienten muy cómodos en esta circunstancia de tratar de decir: “Nosotros no somos los mismos que el resto del país”. En tal sentido, el pensamiento revisionista está viviendo una paradoja: institucionalmente nunca alcanzó un nivel tan alto, es decir, es revisionista popular quien ejerce la Presidencia de la Nación.

Cuando el 20 de noviembre del 2010 por primera vez la Vuelta de Obligado se constituye como feriado nacional, nunca antes se había llegado tan alto en la historia del revisionismo. Sin embargo, eran más los lectores en los ’70. Cuando Néstor, Cristina y miles de militantes leíamos a Pepe Rosa y lo llevábamos a analizar a las facultades. Ahora eso no pasa. Hay emprendimientos importantes, como el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, creado por la presidenta de la Nación, pero estamos dando una lucha que hay que salir a buscar y a conquistar a los jóvenes. Figuras como la de José Maria Rosa no son totalmente entendidas; en parte porque han sido silenciadas por los medios. Cuando se premia a las revistas que resistieron al Proceso de Reorganización Nacional y se rinde culto a la revista “Humor”, no se dice que en 1980, la primer revista que resistió el Proceso se llamó: “Línea”, dirigida por José María Rosa. Por dirigir esa revista terminó en los tribunales, no como abogado sino como acusado.

Tiene sentido ocuparse de Pepe Rosa porque tiene sentido ocuparse de la verdad histórica. Esto no significa que hay que hacer un dogma. Lo que nos enseñó Pepe Rosa, Jauretche, Scalabrini, es precisamente no creer en ningún dogma, sino revisar datos y agregar detalles desde nuevas miradas, diría yo hasta tecnológicas. La esencia de Pepe Rosa sigue absolutamente vigente. Si no se enseña el revisionismo, la versión de Pepe Rosa y otros autores, como una más en las universidades, estarán faltando a la democracia y al rigor académico. El pensamiento nacional y el revisionismo histórico nacional y popular es parte del pensamiento argentino. No darle el lugar académico que se merece es no cumplir con la democracia y la ciencia. La historia la hacen los pueblos y si la hacen los pueblos, no es bueno que se la escriban otros, los pueblos también tienen derecho a escribir sus cosas porque protagonizan esa historia.

APU: ¿Cómo analiza cuando en la actualidad se ataca al revisionismo?

PH: Se lo ataca por diversos motivos, o se lo oculta o se le resta importancia. Hay proyectos políticos – económicos a los que no le conviene esta historia. Por otro, lado tiene que ver con los que “tienen la vaca atada”, como investigadores del CONICET y que el escuchar que se crea otro instituto “los pone blancos”. Que se haya creado el Instituto del Revisionismo Histórico Popular Manuel Dorrego ha asustado a mucha gente. Existir fue lo más importante que hizo el instituto hasta ahora y poner en evidencia el susto de mucha gente. Los supuestos democráticos comienzan a temblar al escuchar a la gente que dice cosas desde otro ángulo. En aquello años de la primera resistencia del peronismo, decía el peronismo con bastante ironía: “democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de los democráticos”. Y los democráticos eran Aramburu, Rojas, toda esa gente que fusilaba trabajadores en José León Suárez o que fusilaba militares en Campo de Mayo o en Las Heras.

Me parece que en la actualidad muchos piensan que democracia es el gobierno de los democráticos y los democráticos no son la mayoría sino ellos. Yo voy a una reunión de amigos desde hace 40 años y me encuentro con un par de invitados que no son amigos sino amigos de mis amigos, gente a la cual le ha ido económicamente muy bien con este Gobierno y que tienen empresas, no estrictamente de industria nacional. Comienzan a hablar mal del Gobierno y se refieren a la Presidenta con términos terribles. Ahora, si yo contesto a esos términos terribles, muchos dirán que nosotros dividimos al país. Eso me hace acordar a cuando nos fusilaban, nos bombardeaban, en el ’55 y nosotros éramos lo que dividíamos al país y a la familia. Ahora pasa lo mismo. Cuando ocurren estas cosas hay que empezar a preocuparse. Lo que empieza como bronca de barrio puede terminar con muertos. En Argentina, desde el ’55 para acá eso ya ha pasado varias veces y no sólo en el ’76, donde se sistematiza. En el gobierno de Onganía, en el de Lanusse, en el de Guido, hay desaparecidos. Hay toda una tradición de “democráticos” que asesinan y fusilan,mientras claman por su “democracia”.