Malvinas: las islas sin país

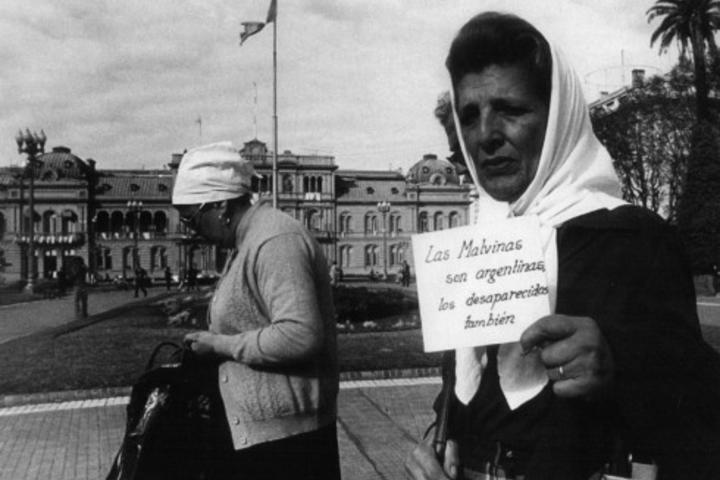

Represores de una guerra ficticia amparados en su rol de veteranos de una guerra real: uno de ellos será juzgado en breve en Bahía Blanca por su participación en crímenes de lesa humanidad, luego de tres décadas y media de impunidad.

El calendario litúrgico basado en los ciclos lunares quiso que este año los cristianos con Papa argentino celebren la Semana Santa en el mismo feriado largo que, puente mediante, incluyó a este martes 2 de abril, trigésimo primer aniversario del desembarco albiceleste en el archipiélago de Malvinas, penúltimo recurso de la dictadura cívico militar por entonces ya en caída libre porque no había masacre capaz de atenuar el estallido económico del país.

Exactamente un lustro después de ese hecho, un grupo de oficiales del Ejército se amotinó inicialmente en Córdoba y Campo de Mayo e intimó al presidente radical Raúl Alfonsín para obtener una legislación que les garantizase no tener que rendir cuentas ante la Justicia por su actuación en la represión clandestina de la última dictadura. El Jueves Santo que comenzó el alzamiento, que se extendió hasta el Domingo de Pascua, fue el 16 de abril de 1987. Caída la noche de ese día, el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz cumplió diez años. Con seguridad, no lo festejó. A poco de nacer, en 1977, había sido arrancado de la teta de su madre, secuestrada en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” y de quien nunca más se supo. Todavía se lo está buscando .

De acuerdo al segundo artículo de la Ley 23.521 que se aprobó un bimestre después del alzamiento de los carapintadas, la sustracción del menor no quedaba incluida dentro de la presunción de Obediencia Debida que la normativa suponía. Pero la desaparición de su madre sí .

Dos balcones el balcón

Dos veces apareció en el histórico balcón Alfonsín aquel Domingo de Pascua de 1987. No fue la única oportunidad en que se mostró zigzagueante, pero sí la más simbólica de sus casi seis años de gobierno. Durante el primer discurso, sonó atronador. Flanqueado por quien se suponía su sucesor, el peronista Antonio Cafiero, habló de besos filiales y libertades y anunció su decisión de ir “personalmente a Campo de Mayo, a intimar la rendición a los oficiales”. Volvió un par de horas más tarde y, siempre ante una Plaza de Mayo colmada, anunció que “los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esa posición equivocada”.

No es difícil concluir que no se refería a los colimbas a los que el Ser Nacional escondió debajo de la alfombra, culpándolos por ser perdedores que iban en contra de lo que la revista Gente anunciaba como verdad o tratándolos como chicos cuando hasta hacía un par de semanas eran hombres que no tenían otro deber que dar la vida para alimentar con ello el ego patrio al que ya no le bastaban los goles.

Una elección equivocada

Más bien, Alfonsín aludía a casos como el del ahora coronel retirado Carlos Arroyo. Los caprichos del calendario han querido que este año la Semana Santa no sólo se una en un puente con la efeméride del 2 de abril, sino que también oficie como prólogo al inicio del segundo juicio a represores que durante la dictadura actuaron bajo el V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca. El debate judicial no demorará más de un mes en comenzar y tendrá en el banquillo a Arroyo, actualmente de sesenta años.

El país imaginario que la dictadura instaló desde el relato de enfrentamientos fraguados y al que contribuyó Alfonsín con una interpretación de la Obediencia Debida que un abogado no podría jamás sostener se expresa con claridad en la trayectoria de Arroyo. Su “heroico valor en combate” fue premiado por su jefe Adel Vilas con una condecoración que bendijo el obispo Jorge Mayer. La realidad era menos apoteótica y mucho más terrible: al entonces subteniente se lo premiaba por haber sido parte de la patota que asesinó a la pareja compuesta por Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo. Durante una guerra real, en 1982, Arroyo estuvo presente en Monte Harriet y como prisionero pasó por los asentamientos militares británicos de Fitz Roy, San Carlos y el barco St. Edmund, hasta el desembarco en la ciudad de Puerto Madryn en que hoy la presidenta de la Nación se dirigió al país para referirse a la efeméride.

A partir de la esgrima discursiva a que apeló Alfonsín en abril de 1987, volviendo a relacionar a los desprestigiados militares con una reivindicación cara a los sentimientos populares, la participación en el conflicto bélico permitió a Arroyo reciclarse. Ocurrió entonces exactamente lo opuesto a lo recomendado por Augusto Benjamín Rattenbach, hijo y tocayo del principal autor del Informe, que en un reportaje con Horacio Verbitsky en 1985 anunció que si el enjuiciamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad era pasado por alto, “la población culpará institucionalmente a las Fuerzas Armadas. Para que la institución militar recupere el lugar que le corresponde, hay que separar a las manzanas podridas” .

En el país de Nomeacuerdo

El sucesor de Alfonsín no fue Antonio Cafiero sino Carlos Menem, y con él el represor Arroyo pudo disfrutar de giras presidenciales por todo el mundo, entre 1993 y 1998, mientras el casillero destinado a “situación procesal” de su legajo seguía tan vacío y en blanco como la memoria del Estado argentino, recién recuperada con la caída de las leyes en 2005. Antes de compartir recepciones vaticanas con el responsable de atroces crímenes de lesa humanidad, Menem había completado el círculo iniciado por Alfonsín con la firma de los decretos que dejaron en libertad a los comandantes condenados en 1985.

“La apelación por parte del presidente Alfonsín a la guerra de Malvinas fue una desgraciada remilitarización de la memoria de la guerra, pues ese fue el elemento elegido para atenuar la imagen de los amotinados. ¿Debían ser “comprendidos”, por sufrir las consecuencias de la derrota? ¿O el presidente apelaba a elementos más profundos dentro de la cultura política argentina, aquellos relativos al nacionalismo que alimentó el apoyo a la recuperación? ¿No se señalaba de este modo el fuerte compromiso social con una guerra infausta y –por extensión- con los militares comprometidos? Con la invocación a Malvinas se llamaba a silencio a una sociedad movilizada en defensa de sus instituciones y con dificultades para asumir su pasada adhesión a la guerra”, opinó el historiador Federico Lorenz, un estudioso del tema.

Felices Pascuas.