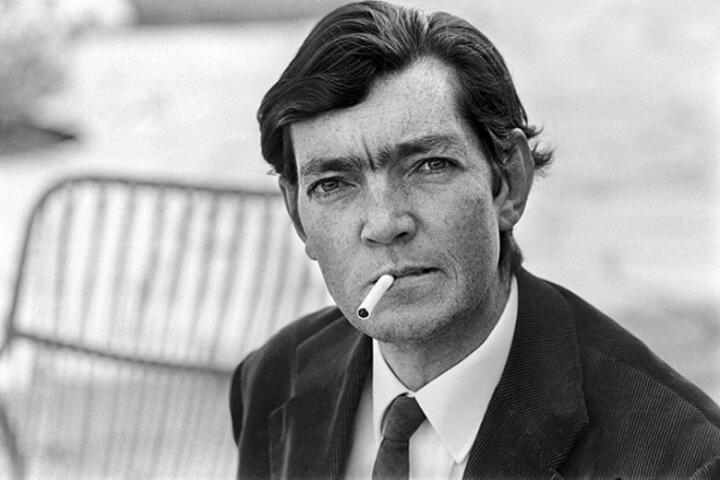

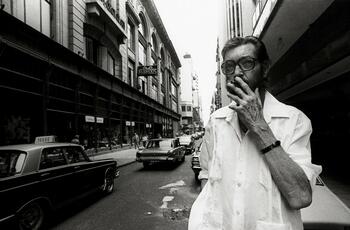

Julio Cortázar: prensa y resistencia durante la dictadura

El pasado 12 de febrero se cumplió un aniversario más, el número 41 de la muerte del escritor Julio Cortázar. Debido a esa inexplicable costumbre de enfatizar homenajes cuando llega a una cifra de cambio de década, como en este caso, parece difícil pensar un recordatorio justo después de que 2024 fuera “el año Cortázar”. Es más, los doce meses dedicados a recorrer, difundir y revalorizar al escritor en todos los ámbitos culturales porteños, justamente termina en la fecha de su desaparición física, el 12 de febrero de 2025.

Sin embargo y afortunadamente, siempre nos queda un Cortázar por descubrir, explorar o resignificar. Lo miramos a través del cristal que nos impone el presente, que nos muestra un mundo cultural ganado por la lucha política que intenta parcializar miradas, dirigir pensamientos, poner en duda acontecimientos históricos y replantear la construcción de la memoria colectiva. Es en estos momentos cuando se gestan resistencias. Sus miembros, los resistentes, son aquellos que, en una acción colectiva y espontánea y muchas veces clandestina, procuran sostener las luchas, las convicciones y los valores. Escribir es una forma de ejercerla y eso también nos dejó Julio en su enorme legado.

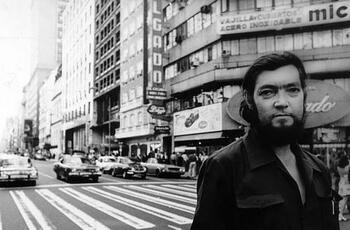

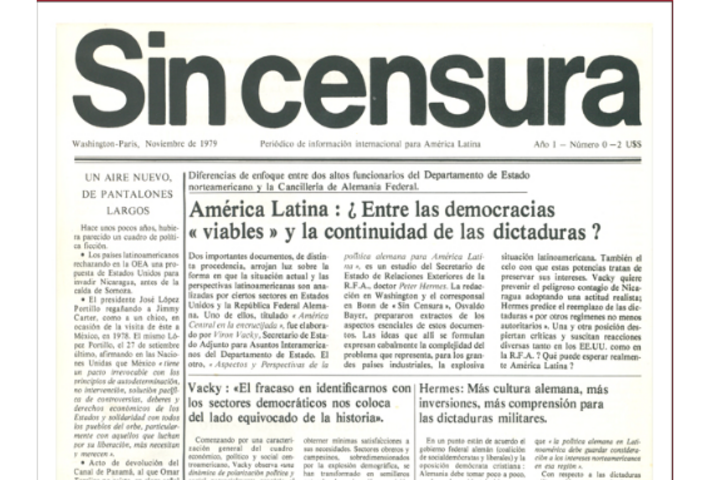

En 1979 alternó su actividad literaria con la participación en el proyecto periodístico llamado “Sin censura”, que tuvo por objeto desarticular el bloqueo informativo impuesto por los gobiernos de facto imperantes en América del Sur. Esta publicación sólo tuvo cinco números que aparecieron entre noviembre de 1979 y julio de 1980. Lisandro Relva, en su trabajo “Ficción, periodismo y resistencia: Julio Cortázar y el proyecto editorial Sin Censura”, menciona a los miembros : Julio Cortázar, Carlos Alberto Gabetta, Horacio Gino Lofredo, Oscar Martínez Zemborain, Hipólito Solari Yrigoyen y Osvaldo Soriano. Aclara que Gabetta ocupa el cargo de Jefe de Redacción y Lofredo el de Gerente Editorial. En los últimos tres números se incorpora como coordinadora de la Redacción a Matilde Herrera, escritora, periodista y Abuela de Plaza de Mayo. Existió desde el comienzo un Comité Internacional de Patrocinio, encargado de promocionar y financiar el proyecto.

Gabetta es quien deja trascender que fue el propio Julio quien propuso el nombre: “Y si le ponemos ‘Sin censura?’ Y Soriano, el ‘Chino’ Martínez y yo saltamos porque es anti-ortodoxo. No es heterodoxo, es anti-ortodoxo, porque se supone que un título no tiene que empezar por una negación”. Más tarde, el mentor del nombre explicaba en una carta a García Márquez a fines de abril de 1979 : “publicación mensual escrita en París y difundida desde Washington (donde las condiciones son mejores económica y difusivamente) que entrará por conductos ya estudiados en Argentina (confiamos en meter 2.000 ejemplares dirigidos a los cuadros, intelectuales, dirigentes sindicales, incluso militares)”.

En esta descripción se toma conciencia del valor asignado al documento, llega al país como un infiltrado trayendo información a la que no puede accederse de otro modo, justamente porque limitar ese acceso es limitar el poder. Debía traspasar fronteras estrictamente vigiladas. Para no generar algo de tanto volumen, las letras eran pequeñas y con poca separación para tratar de incluir el máximo de información en cada página. Era una tarea verdaderamente artesanal.

En el primer número se incluye un relato inédito de Cortázar llamado “Graffiti”, que más tarde se incluiría en el libro de cuentos Queremos tanto a Glenda, de 1980 y que formó parte del Plan Nacional de Lectura en 2014. Seguramente hoy, inmerso y leído desde los retrocesos culturales que venimos sufriendo, sería considerado un relato, por lo menos, tendencioso:

“Tu propio juego había empezado por aburrimiento, no era en verdad una protesta contra el estado de cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores (no te gustaba el término graffiti, tan de crítico de arte) y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos. Poco les importaba que no fueran dibujos políticos, la prohibición abarcaba cualquier cosa, y si algún niño se hubiera atrevido a dibujar una casa o un perro, lo mismo lo hubieran borrado entre palabrotas y amenazas. En la ciudad ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el miedo; quizá por eso te divertía dominar el tuyo y cada tanto elegir el lugar y la hora propicios para hacer un dibujo”.

En este texto va una especie de advertencia encriptada, que destaca los peligros que puede sufrir quien desea expresar y difundir ideas, viviendo bajo amenaza permanente, sin dejar de mencionar el accionar que procede siempre desde algún rincón del Estado, que rápidamente, borra, limpia, desaparece, toda mención contraria al tipo de vida que se desea imponer.

También en 1979 escribe el relato “Recortes de prensa” para el libro ya mencionado y aborda nuevamente el tema de la censura.

Esta faceta no tan conocida sobre este gran escritor argentino que hoy queremos homenajear, es la que mejor lo reconoce desde este presente. Por lo menos para aquellos que desde la escritura y la labor periodística seguimos sus pasos, intentando desde nuestra propia resistencia, hacer públicas las verdades crueles que desde el poder, se intentan callar.