Té y "galleticas" con “il signore” Pasolini

Por Fausto Canel

El nombre de Fausto Canel se inscribe tanto en los inicios del cine cubano posterior a 1959, con la creación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), como en la gestación del magazine cultural Lunes de Revolución, dirigido por Guillermo Cabrera Infante, donde fungió como crítico de cine. Canel partió al exilio antes de que la Revolución Cubana llegara a sus diez años de vida para radicarse en París, Madrid y finalmente en Miami. Pero antes de que esto sucediera tuvo la oportunidad de entrevistar a Pier Paolo Pasolini. La misma nunca llegó a publicarse. Hasta hoy, que AGENCIA PACO URONDO la comparte para reflejar al italiano sin ningún tipo de máscaras.

La entrevista

El carro avanzaba con dificultad por la atorada vía del Corzo, con Rafa al volante. Se le veía apenado por la mala noticia que me acababa de dar. “¿Cómo que no quiere?”, le dije. “¿Se dice simpatizante de la Revolución Cubana y ahora me responde que no? ¿Qué está pasando con Pasolini, Rafa? ¿Por qué no me da la entrevista?”. Era el verano de 1966 en Roma y la izquierda italiana estaba en plena efervescencia. Ya en el Festival de Cine de Karlovy Vary, Jorge Semprún había contado a la delegación cubana los enormes problemas que los estalinistas les habían creado a él y a Fernando Claudín por sus ideas de democratización dentro del Partido Comunista Español.

De democratización nada, les habían dicho, y de ideas mucho menos. Lo que los llevó, claro, al rompimiento definitivo: la expulsión del Partido —de donde surgió el guión de La guerre est fini (La guerra terminó), que Semprún escribió para Alain Resnais y que ambos había conseguido exhibir en Karlovy Vary gracias a los nuevos aires que soplaban en Checoslovaquia. Ese verano los vientos sobre el puente Carlos habían adquirido dimensiones de huracán. Los renovadores de Alexander Dubček habían tomado control del Partido en Eslovaquia y ya avanzaban sobre Praga. De hecho, la “apertura” en la Europa del Este la viviríamos Tomás Gutiérrez Alea y yo en Budapest, una semanas después, cuando el húngaro encargado de nuestra invitación nos había preguntado a qué país queríamos que nos extendieran los pasajes de regreso. “¿Cómo que a qué país?”. le preguntó Titón, sin creerlo todavía. “Sí, al país que ustedes digan”, aclaró el húngaro.

Acostumbrados a la necesidad de la “tarjeta blanca” para salir y entrar a nuestro propio país, y al extremo control por Seguridad del Estado de nuestros movimientos tanto dentro de la isla como en el extranjero, vernos ofrecer la posibilidad de viajar a cualquier país de Europa, incluyendo, por supuesto, la Europa Occidental, nos parecía, más que inesperado, increíble. “Bueno, a mí me gustaría consultar documentos en los archivos de Madrid”, dijo Titón, tentativamente —y enseguida, sin necesidad, explicó: “Es para una película que estoy escribiendo sobre el siglo XVIII”. A lo que el húngaro, sin pensarlo dos veces, dijo: “A Madrid para usted”, y tomó nota. “¿Y usted?”. Se dirigía a mí. “A Roma”, le dije, con la esperanza de que mi guionista, el poeta argentino Mario Trejo, estuviese todavía en Italia. “Muy bien”, dijo el húngaro. “Esta tarde les traigo los pasajes”. Vientos nuevos, sin duda, en las “repúblicas” tuteladas por la URSS.

En Italia ya no estaba Trejo, pero sí el periodista Tutino, el cineasta Birri, el fotógrafo Gasparini, el saxofonista Barbieri, y también Rafa. Pasados y futuros amigos.

Rafa era Rafael Torrecilla, a quien había conocido a mediados de 1958 en una pequeña sala privada de proyección en La Habana, acompañado de su mujer, Margarita Alexandre. Rafael y Margarita proyectaban dos de sus películas españolas, buscando distribución cubana. Luego siguieron viaje a México, de donde regresaron, entusiasmados, al triunfo de la Revolución Cubana. Margarita comenzó a trabajar en el ICAIC, convirtiéndose en la respetada productora habitual de Gutiérrez Alea. Y Rafa consiguió representar a Cuba en Italia, para el Ministerio de Comercio Exterior.

A pesar de su excelente trabajo en Roma, en una de sus visitas rápidas a La Habana, al aprestarse a regresar, Rafa fue bajado del avión por Seguridad del Estado —sin explicaciones. Torrecilla trató de averiguar lo que estaba pasando y nadie tenía —o parecía tener— la menor idea. El ministro no respondía a sus llamadas y Rafa se desesperaba, preguntándose en qué había fallado. Años más tarde un amigo se apiadó de él y le confesó, confidencialmente: “No te tortures, chico, no hiciste nada… Roma era una plaza envidiable y probablemente querían tu cargo para algún familiar de alguien importante”. Fue su brutal despertar del sueño revolucionario cubano.

Rafael terminó abandonando la isla para radicarse en Italia por cuenta propia. Prato era por entonces una ciudad industrial de la Toscana donde numerosas familias vivían de la fabricación de tejidos elaborados con desechos de telas recicladas. Pero los ingleses consiguieron mecanizar un procedimiento hasta entonces artesanal, bajando enormemente los costos y Prato, sin mercado, se encontró al borde de la ruina. Con su olfato comercial, Rafa movió ficha y consiguió que una empresa importadora de la URSS —muy interesada en mejorar su imagen en Italia, ya que el Partido Comunista Italiano podía en cualquier momento ganar las elecciones— comprara por un cierto número de años la producción textil completa de la ciudad. El asunto fue de tal trascendencia que hasta el Ayuntamiento pratense se planteó la posibilidad de erigir un monumento de agradecimiento a Rafael Torrecilla.

Pero ya las simpatías políticas de Rafa se alejaban de Cuba y de los estalinistas del PC Italiano y Español para interesarse por las nuevas ideas de Il Manifesto, un recién creado movimiento de izquierdas que sin renunciar a Marx se distanciaba de Lenin para acercarse a Antonio Gramsci —el nuevo gurú— cuyas teorías enunciaban que era la “clase” intelectual (y no la obrera) la que se convertiría en el motor capaz de conseguir, democráticamente, los cambios necesarios en la sociedad. Como dijo Dylan —no Thomas, sino el otro, Mr. Bob—, the-times-they-are-a-changin.

Y yo, por mi parte, en aquellos días romanos seguía con mi barrenillo: “¿Qué está pasando, Rafa? ¿Por qué Pasolini no me da la entrevista?”. “Déjame averiguar lo que pueda”, me prometió. “Rossanda le ve casi todos los días”.

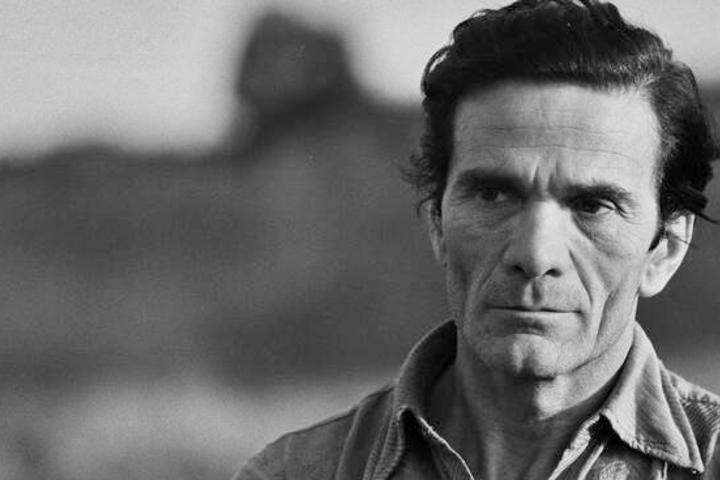

Novelista, poeta y el más importante cineasta italiano de la nueva generación, Pier Paolo Pasolini era también uno de los pilares de Il Manifesto —y había sido a través de Rosana Rossanda, una de sus organizadoras principales, que Rafa le había pedido, en mi nombre, una entrevista para la revista Cine Cubano. Y Pasolini nos había dado un no rotundo.

Dos días más tarde Rafa tenía una respuesta: “Es que Pasolini dice que ha tenido un problema muy serio con Cuba”. “Pues precisamente por eso… Si ha tenido problemas mejor que lo diga… Ahora más que nunca quiero hacerle una entrevista”.

Rafa volvió a la carga y esta vez la respuesta de Rossanda fue categórica: “Dice que mañana, de 6 a 6 y 15 de la tarde, quince minutos de entrevista en su apartamento del EUR”.

Rafa conducía raudo y, desde su pequeño automóvil, el EUR se veía como un plácido y elegante barrio suburbano, salpicado de parques y jardines floridos, cuyos modernos chalets y excelentes edificios de arquitectura italiana de mediados de los años 60, aparecían mezclados con elementos chocantes del proyecto original —-el Coliseo Cuadrado, por ejemplo. La Esposizione Universale de Roma, EUR, fue comenzada por Benito Mussolini, en 1935, con la intención de celebrar en 1942 los 20 años de su régimen fascista. Pero llegó la guerra, el régimen cayó ante el empuje de las tropas aliadas y Mussolini fue colgado cabeza abajo en una estación de gasolina. Mala cosa. La esposizione jamás se llevó a cabo. El EUR de los años sesenta nunca fue expresado mejor que en la larga y silente secuencia final de El Eclipse, esa obra maestra de Michelangelo Antonioni.

Rafa aparcó ante un edificio de apartamentos de cuatro pisos. Un jardín bien cuidado flanqueaba todo el frente, y al vernos, un portero en uniforme vino a nuestro encuentro.

“Vamos al 401”, le dijo Rafa sin detenerse, apenas.

“Ah, si, il signore Pasolini”, respondió el portero. “Il signore aspetta.”

Entramos en el moderno pero minúsculo ascensor y marcamos el cuarto piso. Tocamos el timbre del apartamento y enseguida nos abrió una joven mucama en uniforme, que nos invitó a pasar. Nos llevó hasta un salón de gusto discreto, nada ultramoderno, con un sofá y butacones con el respaldar protegido por brocados blancos. Era difícil imaginar que Pasolini fuese el diseñador de aquel espacio. La luz hermosa de Roma en verano le agregaba un ambiente espectacular.

Enseguida una puerta interior se abrió y apareció el cineasta, quien con paso rápido y ademanes precisos nos invitó a sentar. “Les escucho”, dijo. Su actitud no era de enfado, pero sí de impaciencia. Parecía no tener nada que decir, ni tiempo que perder.

Pier Paolo Pasolini no era un hombre alto, pero si enjuto, con un rostro cuadrado, como cincelado. Aquel hombre tenso ante mí había sido el adolescente que a los 19 años había ganado en concurso la publicación de su primer libro de poesía, para luego adaptar al cine una novela, su primera, que se llamó Accattone.

Pasolini no podía imaginar entonces la recurrencia definitiva que Accattone, aquella descripción violenta de la vida de un chulo en los barrios bajos romanos, iba a tener sobre su vida, sobre el final de su vida.

“Inicialmente le iba a hacer una entrevista sobre su cine”, le dije, “pero como me he enterado de que ha tenido problemas con Cuba”… “No”, me respondió cortante, sin intentar siquiera un amago de sonrisa. “Se equivoca”.

En ese instante se escuchó un toque ligero a la puerta del salón, la cual se abrió para dejar pasar a una señora de unos 60 años, elegante y coqueta en su vestido de tarde, pelo blanco y perlas discretas alrededor del cuello.

“Con permiso”, pidió la señora. “Mi madre”, dijo Pasolini.

Rafa y yo nos levantamos e hicimos una ligera reverencia con la cabeza.

“Signori”… nos reconoció la señora. Luego se hizo a un lado para dejar entrar a la mucama, que portaba una bandeja plateada con tres tazas y una tetera.

La muchacha depositó la bandeja sobre la pequeña mesa que nos separaba del cineasta y en silencio sirvió el té. Tres tazas. Té para tres. Y por parte de Pasolini, té y ninguna simpatía. Luego la mucama avanzó la azucarera y el plato de galletitas hacia nosotros. Y salió del salón.

La madre de Pasolini, que en silencio había supervisado la operación, se despidió con su humilde sonrisa amable. “Que tengan buenas tardes”.

“Buenas tardes”… le respondimos Rafa y yo al unísono. Pasolini se había quedado sentado, en silencio, dejando que el ceremonial de su madre ocurriese ante nosotros. Ahora me miró directo a los ojos, con su mirada de pocos amigos.

“Le decía que se equivoca”. Su voz era un susurro que sonó más bien a amenaza. “Yo no tengo —no tenía— ningún problema con Cuba… Es Cuba la que parece tener un problema conmigo”. “¿Por qué? ¿Qué pasó?”.

“Me habían invitado al 26 de julio y después parece ser que me ‘desinvitaron’”. Pasolini bebió de su té. Despacio. Luego continuó. “Luis Amado Blanco, embajador de Cuba ante el Vaticano, nos llamó a Alberto Moravia y a mí para informarnos que nos invitaban a las fiestas del 26 de julio”. Pasolini volvió a beber de su té, sin apuros. “Luego llegaron las invitaciones impresas a nombre de Moravia y Sra. y de Pasolini y Sra., y Moravia llamó a la embajada para explicarles que hacía muchos años que no vivía con su esposa, de la que no se había podido divorciar ya que en Italia no había divorcio, y que ahora su mujer era la escritora Dacia Maraini… ¿Sería posible que la invitación fuese extendida a Maraini, sin mencionar a su ‘esposa’?”

“Si, claro”, le dijeron de la embajada. “Sin ningún problema”.

“Moravia me informó enseguida del éxito de su gestión y yo también llamé a la embajada para explicarles que no estaba casado, pero que me gustaría que la invitación incluyera a Ninetto Davoli, uno de mis actores preferidos y un joven realmente interesado en lo que está pasando en Cuba”.

“¿Y entonces?”.

“Nunca me contestaron… Pasaron semanas y Moravia recibió sus pasajes y con Maraini viajó a Cuba, pero a mí ni una palabra… Hasta que me enteré que el gobierno cubano enviaba a los homosexuales a campos de trabajo forzado… Sartre acababa de declarar en Francia que los homosexuales eran a Cuba lo que los judíos habían sido al Estalinismo en la Unión Soviética”. “Es cierto, eso está ocurriendo”, le contesté. “Pero acabo de recibir una carta de La Habana contándome de las gestiones que figuras importantes están haciendo ante Fidel Castro para que los artistas e intelectuales homosexuales no sean incluidos en las razzias… Gentes como Carpentier, Guillén, Alfredo Guevara, Haydée Santamaría, Alicia Alonso están haciendo lo posible”… Pasolini levantó la mano para interrumpir mi intento de explicar lo inexplicable.

“Eso es precisamente lo que me preocupa”, dijo. “Los artistas y los intelectuales siempre tendrán padrinos en todas partes del mundo… Pero a los obreros, que no son ni artistas ni intelectuales, que no tienen padrinos pero que sí son homosexuales, a esos, ¿quién los va a sacar de un campo de trabajo forzado?”.

Se hizo un silencio. No había nada que contestar. Para aflojar la tensión, Rafa trató de desviar la conversación. “¿Y prepara ahora alguna película?”. El cine como evasión. “Sí, preparo una película que voy a titular Teorema”, dijo. “Es la historia de un desconocido que se presenta en la casa de una familia adinerada… El visitante seduce a la sirvienta, luego al hijo, a la madre, a la hija y finalmente al padre, antes de marcharse… Ninguno de los personajes podrán seguir viviendo igual a como lo hacían antes de la visita… Pero, ¿quién era el visitante? ¿Dios? ¿La gracia de Dios?”.

No hubo sarcasmo en su voz, ni siquiera ironía. Protagonizada por Terence Stamp y Silvana Mangano, Teorema fue estrenada en 1968 y constituyó uno de sus mayores éxitos de crítica y taquilla. En ella, Ninetto Davoli interpreta al “mensajero Angelino”, un personaje simbólico.

Cuando regresé a La Habana en enero de 1967 le ofrecí a Alfredo Guevara escribir esta entrevista para la revista Cine Cubano. A lo que me contestó que “no era el momento”. Año y medio más tarde decidí que para mí sí era el momento de abandonar la isla de nuevo. Esta vez, definitivamente.

Pasolini, por su parte, continuó su exitosa carrera con títulos como El Decameron, Los cuentos de Canterbury y Saló o los 120 días de Sodoma, entre otros ejemplos de talento, inteligencia y voluntad de revolver los prejuicios de su época.

Hasta aquel 2 de noviembre de 1975, nueve años más tarde de nuestra entrevista, en que leímos en la prensa sobre la muerte violenta del cineasta, asesinado en Ostia, la playa de Roma. Curiosamente, Ostia era el lugar sobre el que Pasolini venía de escribir un libreto para que lo dirigiera su amigo Sergio Citti, co-guionista de Accattone. La muerte de Pier Paolo Pasolini nunca ha sido aclarada.