Exilios #11: Duelos

Por Alberto Szpunberg

Siempre que paso por el bar de Santa Fe y Malabia, no puedo dejar de mirar hacia la mesa que está contra la pared. Mi padre murió hace unos años. La última vez que soñé con él, estaba sentado en esa mesa y a mí, que pasaba por la calle, me parecía verlo. Me acercaba entonces a la ventana y, efectivamente, era él, sentado allí, vistiendo un piloto claro, el que usaba los días de lluvia, y en el sueño llovía, creo, o acaso sólo lloviznaba. Él me veía desde adentro, me hacía un saludo y yo entraba. Mi padre me miraba seriamente, con cierta gravedad, pero, a medida que yo me acercaba a su mesa, su gesto se iba aclarando hasta transformarse en una sonrisa.

Él solía llegar antes que yo a las citas y siempre tenía inicialmente un gesto grave, como temiendo que yo pudiese no venir. Era comprensible, porque entonces yo andaba en lo que andaba y él, aunque nunca me lo reprochaba ni preguntaba nada, sabía los riesgos. Entre otros motivos, porque había vivido la revolución en Rusia. Siempre contaba emocionado cómo los guardias rojos del general Budionei, haciendo piruetas sobre sus cabalgaduras, habían roto el cerco de los guardias blancos y salvado de un pogrom a los judíos de Berdichev, el pueblo donde él nació y que él extrañaría toda su vida. Más aún, compartía mis sueños, nuestros sueños, aunque él estaba convencido de que lo que nosotros – "los muchachos" – buscábamos, sólo se conseguiría por otros caminos, esencialmente no violentos.

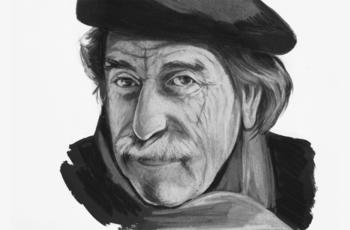

Sin duda, mi padre era un hombre bueno. Tenía los ojos muy claros, una manera de hablar pausada, fácilmente cariñosa, y estaba siempre dispuesto a apoyar las causas justas. No sólo eso: además de la Bondad, él creía en la Justicia, así como lo escribo, con mayúscula. Muchas veces nos enfrascábamos en largas discusiones sobre el tema: yo argumentaba que, según los intereses de clase, había distintas bondades y también distintas justicias. Aún sigo pensando así, pero creo entender a qué se refería mi padre.

En el sueño, vaya a saber por qué, mi padre sostenía en sus manos una cámara fotográfica, con el índice puesto sobre el disparador. Disparador es una palabra que para mi padre no existía, no sólo porque no era muy ducho en fotografía, sino porque, de haberlo sido, ese término le habría resultado muy duro, cómo decirlo, demasiado militar. En el sueño, yo me acercaba a su mesa, pero no llegaba ni a sentarme, ni siquiera llegábamos a darnos un beso, porque yo me desperté.

Esta mañana volví a pasar por la esquina del bar y, como dije, miré para adentro. Por supuesto, la mesa estaba vacía. Cualquier otro podría haber estado sentado allí, pero de haber sido así, igualmente la mesa hubiera estado vacía. Hoy, no sé por qué, entré en el café y me senté en esa mesa. En la placita, las flores caídas de los jacarandás ya tendían sobre el pasto un manto lila. ¿Lila? Sí, en España no dicen violeta, sino lila. Después de tantos años exiliado en El Masnou, Barcelona, yo ya estoy acostumbrado a que mis hijas digan lila, pero, si yo digo lila, a mí me resulta raro. Durante los 37 años que viví en la Argentina hasta exiliarme, la palabra lila no existía mayormente para mí, salvo en algunos poemas. Muchas veces, sentados en ese café, mi padre y yo hablamos de la belleza de ese tembloroso manto violeta – el también creía en la Belleza, con mayúscula –, y su emoción ante tanta hermosura culminaba cuando, casi paladeándolo, decía “seréñeve”, que en ruso significa violeta. O lila.

Yo todavía sigo pensando que hay distintas bellezas, pero es un tema que ya no discutiría con mi padre, y creo que tampoco con nadie. De todos modos, esta mañana, sentado en la mesa aquella, frente a la silla donde mi padre no estaba, vi los árboles y pensé que el color no era violeta ni lila, sino “seréñeve”. Mi padre se fue de Rusia al poco tiempo de la Revolución y, durante los setenta y cinco años que vivió en la Argentina, a pesar de muchos pesares, siempre amó a la Unión Soviética, esa Rusia de los guardias rojos, en una extraña mezcla de Tchaikovsky, Pushkin, Tolstoi y, sobre todo, Stalingrado. El día que en España un locutor de la tele anunció “Último momento: No existe más la Unión Soviética”, lo llamé de inmediato por teléfono:

– ¿Viste lo que pasa, pá?

– ¿Qué pasa?

– No existe más la Unión Soviética…

Sentí que mi viejo callaba, lo suficiente como para que hablase el silencio y el silencio lo dijese todo. Luego, me respondió:

– Y bueno, a mí me tocó verla nacer y ahora me toca verla morir…

Aunque a casi un siglo de la Revolución, yo sigo discutiendo apasionadamente cómo y por qué la Unión Soviética se vino abajo y aunque a pesar de los pesares sigo soñando con la Revolución, siento que hasta ahora no encontré mayor sabiduría que las palabras de mi viejo, y sobre todo de su silencio. Acaso hoy le hubiese preguntado qué quiso decirme con aquello que me respondió por teléfono, pero en la silla de enfrente él no está. A través de la ventana veo, sobre el pasto, esparcido por las flores caídas, ese manto violeta o lila, aunque, para decirlo con plena certeza, “seréñeve”. Nunca será revelado el rollo de la cámara que mi viejo sostenía en mi sueño. Acaso las únicas imágenes reveladoras sean las de la Belleza, la Bondad, la Razón, la Justicia, así, con mayúscula, como si de este modo, aunque sea una tontería, fuese más seguro que, una vez alcanzadas, no se vendrán abajo.