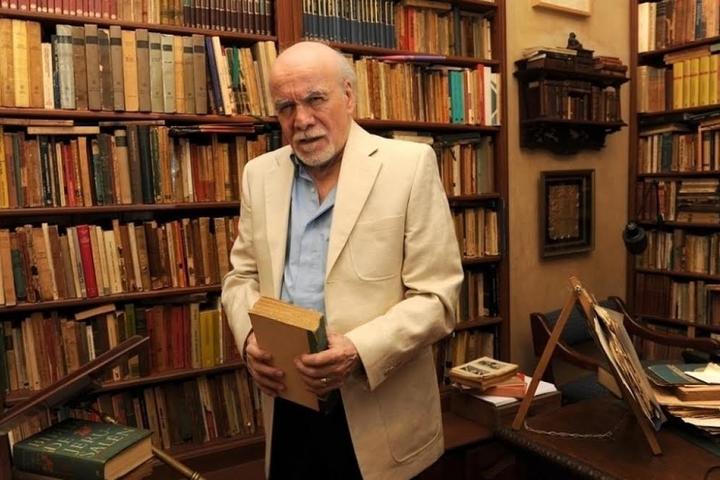

Abelardo Castillo, para alquilar balcones

Por Miguel Ángel Morelli*

Allá por mediados de los ’80 yo había publicado el primero de mis libros (todos de poesía, como se verá más adelante) y de a poco comenzaba a reencontrarme con el periodismo. Si había suerte, de tanto en tanto colaboraba con algunos suplementos culturales, entre ellos el de Clarín. Un buen día sonó el teléfono en mi casa. Era Abelardo. “Mañana va a venir a cenar a casa Félix Grande y he pensado que tal vez quisieras grabar algo para llevarlo al diario”, me dijo. Me dijo o me ordenó, no recuerdo bien. No solo le agradecí la invitación, sino que mi entusiasmo fue tal que al otro día llegué a la cita con mucha anticipación, cosa rara en mí, tanta que hasta tuve que dar un par de vueltas a la manzana en espera de que se hiciera la hora. Al rato nomás llegó Grande. Para los que no lo sepan: Félix era una poeta extraordinario (premio nacional en su tierra), un crítico mordaz y un flamencólogo respetadísimo. Y como si fuera poco, dirigía la célebre Cuadernos hispanoamericanos, una revista absolutamente consagratoria por entonces. Con lo que quiero decir que, siendo Castillo su interlocutor, la exquisitez del diálogo estaba garantizada.

Y a fe mía que lo estuvo. Porque si esa noche la comida resultó riquísima, lo que vino después fue para alquilar balcones: Castillo y Grande charlando durante horas sobre la literatura y sus alrededores. Se apreciaban y respetaban mucho, es verdad, pero eso no les impedía debatir con contundencia y hasta con cierto exceso de pasión. Todo dentro de los límites del urbanismo, desde luego, y esgrimiendo argumentos tan sólidos, tan contundentes, que resultaba imposible darle la razón solo a uno de los dos. Así pasaron esa noche por aquel living de la Avenida Pueyrredón las evocaciones de Poe y Twain, Whitman y Borges, Sartre, Camus, Unamuno, Lorca y tantísimos otros. Yo me fui ya de madrugada, agradeciéndole al destino el haberme dado semejante premio. No obstante, y ya en mi casa, descubrí con espanto que el grabador no había registrado absolutamente ninguna palabra. ¿Serían nuevas las pilas? ¿Las habría puesto al revés? Lo cierto es que jamás pude confesárselo al bueno de Abelardo, que siempre creyó que el artículo no llegó a publicarse porque una mano negra había hecho de las suyas en el diario.

Abelardo Castillo acaba de morir y yo miro a través de la ventana las hojas que caen en otoño. Podría ponerme melancólico y decir que habrá que acostumbrarse a un mundo sin él, pero lo cierto es que hace ya bastante que lo veníamos haciendo. Porque a excepción del primero de los tomos de sus Diarios (el segundo continúa inédito), todo lo que este notable escritor tenía para decirnos, ya nos lo había dicho. Que fue mucho, muchísimo, y sin dejar –al menos eso quiero creer- nada para más adelante. Porque una de las características de Abelardo fue esa, el no guardarse nada. El darlo todo. Y no siempre en forma de cuento o novela (personalmente, prefiero al cuentista), sino también a través del ensayo, la crónica y hasta de las miles de entrevistas que le hicieron (ese género que inventó Borges y que Abelardo supo explotar maravillosamente bien).

Las miles de entrevistas que le hicieron, dije. En su libro Las palabras y los días (cuando quieran saber cómo se escribe una crónica, ahí tienen), Castillo había anotado que allá por los 60/70 no existía en Buenos Aires boliche o pilchería (que así se decía por entonces) que no se llamase Rocamadour, ni muchacha que no asegurase a quien quisiera oírla que ella era la Maga, la auténtica, “la que inspiró a Julio”. En el mismo sentido, hoy podemos decir que durante los 80/90 no existió revista literaria alguna que no incluye en su primer número (muchas veces, también el último) un reportaje a nuestro escritor. Como el propio Borges, Castillo tenía la curiosa virtud de convertir en interesante cualquier pregunta, aun la más imbécil. Bufaba y gruñía, pero tenía pasión por entender el mundo de los adolescentes, acaso porque jamás dejó de reconocer en ellos a aquel pibe que un buen descubrió en San Pedro, a modo de iluminación, que nadie que sea realmente un escritor puede escribir para nadie o para sí mismo. La literatura es siempre otra cosa.

En fin, nos deja sus cuentos, escritos con la precisión de un ajedrecista experto (mis preferidos: Noche para el negro Griffiths, La fornicación es un pájaro lúgubre y Triste Le Ville). Sus tres novelas (dos ellas, impiadosas). Y sus maravillosas revistas, porque tanto El grillo de papel como El escarabajo de oro y El ornitorrinco forman parte hoy, con Sur, Contorno y quizá alguna otra, del parnaso de las publicaciones literarias argentinas.

Al principio hablé de mis propios libros y dije que todos eran de poesía. Permítaseme otra anécdota, que es a la vez un reproche y una confesión. Cuando se terminaban las reuniones de redacción de El Ornitorrinco (yo no llegué a tiempo a las revistas anteriores), solía armarse una rueda de lecturas. Quiero decir, el que tenía ganas podía leer algún texto de su producción, que por lo general era juzgado por Abelardo y comentado por el resto de los contertulios. Cierta tarde de octubre yo junté coraje y llevé uno mío. Bueno, lo de juntar coraje fue relativo, porque estaba seguro de haber escrito una genialidad, de modo que no veía como improbable que el propio Abelardo pasara a considerarme al lado de Poe o Kafka. Cuando me llegó el turno, y sin pizca de humildad, saqué las hojas del bolsillo y comencé a leer pausadamente, como indica la ortodoxia. Cada tanto levantaba la vista solamente para observar si el resto de los presentes ya se había desmayado de emoción ante tan exquisita imaginería. Cuando terminé, Abelardo, que hasta allí había permanecido imperturbable, se recostó en el respaldo de su viejo curul, le dio una larga pitada a la pipa y con gesto severo exclamó: No es una mala idea, pero está escrita como la mierda. Ahora que lo pienso, ni él ni ninguno de los presentes reparó en lo brutal del comentario y todos pasaron a otra cosa como si nada, pero yo decidí aquella tarde que lo mío sería, de ahí en más, la poesía. Si alguna vez hubo un narrador en mí, murió súbitamente aquella tarde por obra y gracia de mi querido, y ahora también extrañado, Abelardo Castillo.

*Poeta, Periodista, Librero