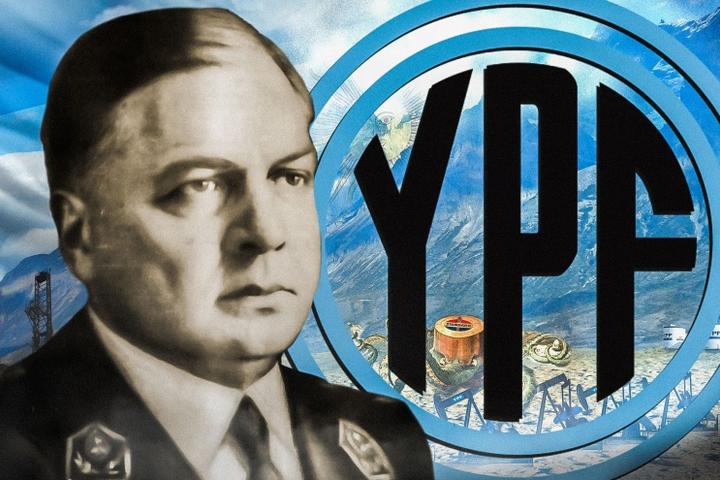

Mosconi, entre el olvido y el desconocimiento

A fines del año pasado compartí, por casualidad, un viaje con un obrero de YPF que trabaja en la Destilería de La Plata. Tuvimos varias horas de viaje en las que pude sacarme muchas dudas sobre distintos aspectos que hacen a la refinación del petróleo, su transporte, las condiciones laborales, entre otros temas. En el intercambio, le pregunté por la causa de los recurrentes incendios que se ven desde fuera de la planta. Vivo en un barrio cercano al enorme complejo industrial y es cada vez más frecuente observar humo, incluso llamas, en distintos puntos de un predio que tiene unas 350 hectáreas. De hecho, en agosto de 2024, uno de estos incendios fue de tal envergadura que se convirtió en noticia nacional (como puede verse en la cobertura televisiva de Telefé). Me dijo que, efectivamente, los accidentes se multiplicaron durante la gestión libertaria debido a la reducción de personal a través de rescisión de contratos y jubilaciones anticipadas. Entonces, por un lado, disminuyeron la cantidad de personas por área de trabajo (“en mi sector, éramos cien y quedamos unos 25”) y, por el otro, se perdieron los trabajadores con más experiencia.

Esta merma no se corresponde con una baja en la producción que pudiera justificarlo. Por el contrario, debido al boom de Vaca Muerta, la refinería está operando en niveles records. “Pero —aclaró mi interlocutor— no es solo eso. Hay cosas que vienen de antes, como el problema del robo de materiales para la reventa”. Más allá del pillaje cotidiano, enfatizó en el hurto de barras de cobre de miles de kilogramos que sirven para descargas eléctricas a tierra de grandes instalaciones. O sea, para protección de los equipos y ¡cuidado de la integridad física de los mismos trabajadores! ¿Quiénes depredan así los bienes de la empresa estatal? “Gente de adentro, se ponen de acuerdo entre varios, porque necesitás camiones para transportar lo que sacan, algunas complicidades”. ¿A qué punto ha llegado la ruptura de la solidaridad entre laburantes que hay quienes son capaces por rapiña de poner en riesgo la seguridad de sus compañeros? ¿Hasta dónde la pérdida de conciencia nacional y sentido de lo público que habilita el saqueo de la petrolera de bandera?

Por supuesto, no puede generalizarse al conjunto del personal de YPF. No es esa mi intención. Pero son síntomas de una descomposición que se revierte con mayor control y, sobre todo, con formación ideológica. En relación con esto último, le pregunté si en la planta industrial conocían el legado de Mosconi, si se trabajaba a nivel de la empresa o entre los trabajadores su memoria y su ejemplo. Me contestó que de nombre se lo conocía, pero nada más: “hay un museo en la refinería, pero nunca fui”. Averiguo y, en efecto, existe el Espacio de la Energía, iniciado como política en 2015 tras la estatización parcial de la firma y orientado a la concientización sobre la importancia de los hidrocarburos. Por lo que se observa en su comunicación institucional está dirigido a la comunidad circundante. En resumen, es poco o nula la recuperación histórica de quien fuera el fundador de la Destilería.

Esta conversación imprevista me produjo dos certezas. La primera, que YPF —sobre la cual realizamos tres informes relativos a los desguaces de la administración libertaria— está en riesgo de descapitalización. En este caso, por pérdida de capacidades asociadas al conocimiento de sus trabajadores y eventualmente de equipamientos y materiales en siniestros. Los fabulosos números de Vaca Muerta, que reportan suculentos dividendos, no deben tapar el bosque del deterioro de la empresa en un sentido más integral. La segunda, la necesidad de revalorizar el legado de Mosconi a nivel de los trabajadores, pero también en relación al cuidado en la gestión de lo público (en particular, en las empresas del Estado). Por eso, en el día de su natalicio, recuperamos su obra destacando aspectos mayormente desconocidos más allá de su accionar al frente de YPF, tales como la promoción de la unidad latinoamericana, la sustitución de importaciones y el fomento a la industrialización y la conocimiento tecnológico local y su concepción de nacionalismo económico. Todas las referencias a páginas y capítulos a lo largo del texto corresponden a Mosconi (1983).

Aprendizajes de juventud

Mosconi nació en Buenos Aires en 1877. Hijo de Enrico Mosconi, un ingeniero italiano que había llegado al país para trabajar en los ferrocarriles, y de Juana María Canavery, de raigambre porteña, cuyos hermanos eran parte del Ejército. En ese ambiente familiar creció el niño Enrique, que a los catorce años ingresó al Colegio Militar de la Nación contra los deseos de su padre. En 1894, egresó como subteniente, dando inicio a la carrera castrense en el arma de Infantería. A pesar de cumplir con tareas en distintas locaciones del país, el joven Mosconi realizó estudios de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. En 1903, a la edad de 26 años, se graduó como ingeniero civil, reconciliándose, en cierto modo, con el legado paterno. En esos años, desarrolló tareas de proyección de un ferrocarril en Neuquén, comisiones topográficas en Mendoza, construcción de un cuartel en Santa Cruz, entre otras, siendo transferido al escalafón del Arma de Ingenieros.

Entre 1904 y 1914 realizó cuatro viajes a Europa en misión militar para la adquisición de equipamiento y diversos materiales. Esas estadías le permitieron tomar contacto con la industria avanzada, profundizar sus estudios de ingeniería, conocer la explosiva situación geopolítica, participar de ejercicios militares en varios países y adentrarse en las nuevas doctrinas de guerra. En particular, la idea de “nación en armas” (p. 200-209), mismo concepto que sirvió de base a la conferencia sobre la defensa nacional de Perón en 1944, en la que por primera vez explicita un programa de gobierno. El planteo era básicamente que, para el resguardo de la soberanía de un país, no alcanzaba ya solo con tener fuerzas armadas adecuadamente preparadas, sino que era preciso lograr un desarrollo económico-productivo por detrás que permita hacer frente a los esfuerzos de guerra. Desde ahí, un sector de los militares se comprometió con los esfuerzos de industrialización del país (además de Mosconi y Perón, pueden mencionarse a Manuel N. Salvio, Alonso Baldrich, Juan Ignacio San Martín, entre otros).

Tras esas largas permanencias en el viejo continente, Mosconi retornó al país en diciembre de 1914. El entonces teniente coronel contaba con 37 años. En marzo de 1915, estando en curso ya la Primera Guerra Mundial, fue designado como Subdirector General de Arsenales de Guerra, pasando en 1916 al cargo de Director del Arsenal “Esteban de Luca”. En esta primera etapa, que se prolongó hasta 1920, comenzó a mostrar su inclinación hacia la producción nacional. Así pues, dada la interrupción de suministros por la conflagración europea, Mosconi impulsó en los arsenales la sustitución de importaciones en materias primas y en repuestos de equipamiento militar.

Aviación, debilidad y juramento

Entre 1920 y 1922, durante la presidencia de Yrigoyen, Mosconi fue designado director del flamante Servicio de Aeronáutica del Ejército. La Gran Guerra de 1914-1918 fue la primera en que la aviación tuvo un rol destacado. Se trataba por entonces de un área de frontera en el conocimiento civil y militar. En esos dos años, Mosconi sentó las bases de lo que desde los sesenta sería la Fuerza Aérea Argentina. Durante ese bienio promovió la creación de aeroclubes en localidades de todo el país (siguiendo el legado del popular Jorge Newbery, fallecido en 1914), estableció las primeras rutas aéreas, ordenó el reclutamiento, generó protocolos de mantenimiento de aeronaves y creó el Grupo 1 de Aviación, constituido por una Plana Mayor, una Escuadrilla de Bombardeo, una de Caza, una Sección Entrenamiento, un Parque Aeronáutico y una Sección Fotografía. Uno de sus rasgos más notables, también presente en su gestión frente a YPF, fue la preocupación por promover el conocimiento local. Con ese objetivo, en 1920 lanzó la revista de aeronáutica “El Palomar”.

Fue a cargo de la aeronáutica militar donde en agosto de 1922 tuvo una experiencia crucial para su vida y la del país. Ante la necesidad de realizar actividades de rutina, Mosconi solicitó aeronafta a la empresa West India Oil Company (Wico), filial de la Standard Oil. Pero esta se negó a proveer el combustible si antes no se abonaba por adelantado la entrega. No existían retrasos en pagos anteriores, por lo que este rechazo le pareció una insolencia al coronel, quien se dirigió en persona a la empresa. Allí recibió la misma respuesta del ejecutivo a cargo de la empresa. Ante lo cual, se preguntó:

“¿Y si en lugar de tratarse de un simple raid de entrenamiento se debiera cumplir la orden de atacar una escuadra enemiga que desde la rada amenazara con sus cañones la ciudad de Buenos Aires? O bien, si se debiera realizar con toda urgencia un ataque aéreo contra una formación enemiga que pusiera en peligro la Capital Federal, ¿qué haríamos en tal circunstancia, en que, por la torpe actitud de un comerciante, nos veíamos impedidos de hacer levantar vuelo a nuestras máquinas por carecer de combustible para ello? Esta reflexión mordió mi espíritu (...). Allí, en el mismo escritorio, me propuse, juramentándome conmigo mismo, cooperar por todos los medios legales a romper los trusts” (p. 30-31).

Constatar la debilidad estratégica en que se encontraba la Argentina al no contar con autoabastecimiento de combustibles le produjo una revelación: acabar con el monopolio del petróleo era el único mecanismo para una adecuada defensa de la soberanía nacional.

Poco después, en octubre del mismo año, recibió en El Palomar la visita de una delegación militar francesa, encabezada por el prestigioso aviador René Fonck. La cobertura mediática del evento dejó a la luz la calidad de la gestión llevada adelante por Mosconi en solo dos años y medio al frente del Servicio Aeronáutico. En ese momento, el electo presidente Marcelo T. de Alvear, sucesor de Yrigoyen, estaba conformando su equipo en las distintas áreas. En ese marco, le ofrecieron a Mosconi una dirección del Ministerio de Agricultura, desconocida y deficitaria, que se hallaba vacante: Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Recordando aquel juramento, el coronel aceptó gustoso la designación a fines de octubre de 1922.

Petróleo y desarrollo nacional

La situación de la dirección era deplorable. El informe oficial de la Contaduría General de la Nación no da lugar a dudas (p. 51-54). Como consecuencia, a pesar de contar con explotación petrolera desde 1907, todo el combustible que se usaba en la Argentina era importado y dependía del abastecimiento de corporaciones extranjeras (trusts). El país, afirma Mosconi, se encontraba en situación de peligro (podían cortarle el suministro), inferioridad (no explotaba sus recursos) y desventaja (pagaba un precio oneroso) (p. 29-30).

Con ese punto de partida, fue épico lo logrado por Mosconi y su equipo en ocho años al frente de YPF. Incluso esta sigla, como marca comercial, fue creada durante su gestión. Hay abundantes materiales que resumen los alcances de su obra, por lo que no vamos a entrar en detalles. Solo ofrecemos algunos indicadores que dan cuenta de los logros principales:

- Al asumir, encontró una administración deficitaria, que demandaba recursos del Tesoro de la Nación; al concluir, dejó una organización superavitaria en todos los órdenes, cuyo crecimiento se basaba en las propias utilidades generadas (cap. 14);

- En 1922, había un solo despacho de petróleo crudo en la Dársena Sur para empleo en calderas; en 1930, funcionaban más de dos mil surtidores con distintos tipos de combustibles refinados a los que se abastecía mediante una red de distribución con transporte marítimo, fluvial y terrestre y plantas de almacenaje en distintas provincias (p. 169);

- En 1922 se contaba con cuatro buques-tanque con 21.520 toneladas de carga; hacia 1930 operaban otros tres buques-tanque con 24.780 tn, más nueve embarcaciones menores entre remolcadores, lanchas cisterna y de carga (cap. 11);

- En 1925 se puso en marcha la Destilería de La Plata, la décima más grande del mundo en su momento y la mayor de América Latina por varias décadas, con capacidad para refinar todo el petróleo de producción fiscal (cap. 8);

- Se logró rebajar el precio de venta del combustible y estableció un valor uniforme a nivel nacional, logrando el segundo precio de venta más bajo de América Latina, a solo un centavo de México (cap. 13).

- En 1922, existía únicamente la explotación de Comodoro Rivadavia, produciendo 450.000m3/año; al finalizar, en la misma región se extraían 1.400.000 m3/año (incluyendo 600.000 de privados) y se había sumado Plaza Huincul con 180.000 m3/año (de los cuales 80.000 eran fiscales). Para lograr esas metas, se realizaron importantes inversiones tecnológicas en generación eléctrica y sistemas de bombeo;

- Se crearon las divisiones de topografía, geofísica y geología, que permitieron un mejor aprovechamiento de áreas en explotación y la proyección de nuevas áreas a explorar, que con el tiempo fueron efectivamente explotadas, tales como campos en Mendoza y Salta (cap. 5);

- Se construyó un impresionante edificio para la administración central en Buenos Aires, parte de lo que luego fue la imponente sede del Ministerio de Agricultura en Paseo Colón 922 (cap. 6);

- Promovió el conocimiento local, mediante la difusión, la investigación y la formación técnica especializada, destacándose la creación de la revista “Boletín de Informaciones Petrolíferas” y la fundación del Instituto del Petróleo en conjunto con la UBA (actualmente, IGPUBA) (cap. 7).

Debe resaltarse que toda esta expansión se sustentó con los recursos generados por la propia explotación petrolera. No sólo YPF no demandó fondos del gobierno nacional, sino que, además, permitió el financiamiento de las importantes obras de vialidad de los años treinta (imprescindibles para acompañar el desarrollo del transporte automotor en el país) y desplegó una labor de construcción de ciudades en regiones patagónicas y de frontera prácticamente despobladas.

Todo ello fue resultado de un esfuerzo notable en materia de gestión y planificación que debe ser recuperado como modelo en el ámbito público, especialmente en empresas del Estado. Mosconi se enorgullecía de ello y polemizaba de modo contundente contra quienes alegaban que el Estado no podía ser eficiente (p. 28). No es que no tuviera dificultades ni previera complicaciones: por eso mismo puso un gran cuidado en evitar robos y sabotajes estableciendo un alto control de los recursos mediante “normas de una correcta administración”. Asimismo, cuidó la autonomía operativa de la empresa, evitando caer en las rencillas de la “la pequeña política” (p. 58). En otros términos, trató de hacer de la política petrolífera una política de Estado.

Por último, Mosconi anticipó al justicialismo en cuanto a la búsqueda del bienestar de los trabajadores. Gran parte de los beneficios que gozaba el personal de YPF desde los años veinte fueron los que desde el ascenso de Perón se volvieron derechos universales y conquistas sociales masivas (cap. 4). Es notable que Mosconi habla en 1936 de “solidaridad social” en idéntico sentido al de justicia social (p. 241), definiendo que “para bien de la Nación y la prosperidad de sus habitantes es menester contemplar siempre en primer término la situación del hombre, obrero o empleado” ( p. 240). Entendió, además, la importancia de trabajar sobre la moral y el espíritu de los trabajadores, para hacerlos sentir parte de la misión y los objetivos de YPF y la nación argentina de conjunto (un aspecto que, como hemos visto, se ha descuidado por completo en tiempos recientes).

Independencia económica y lucha contra los trusts

El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor

señala el camino de nuestra liberación económica,

de nuestro desarrollo industrial

emprendido por nosotros mismos (p. 240)

El 1 de agosto de 1929 se constituyó para Mosconi en un “nuevo San Lorenzo”. Rememorando la batalla de San Martín a orillas del río Paraná, veía en esa fecha el inicio de un nuevo proceso de independencia para América, pero esta vez de carácter integral. Por tal motivo afirma: “es menester acelerar la marcha hacia el Junín y Ayacucho económicos” (p. 21).

¿Qué pasó ese día y por qué fue tan importante? Es la fecha en que YPF “tomó el contralor y dirección del mercado de combustibles” (p. 131). A pesar de contar con solo el 15% del mercado y no haber logrado la nacionalización de la actividad en el Congreso de la Nación, el 1 de agosto de 1929 Mosconi puso en jaque a los trusts petroleros mediante la baja del precio de venta de los combustibles por debajo del valor de sus competidores y la imposición de un precio de venta uniforme a nivel nacional. Fueron dos movimientos ofensivos fundamentales en su lucha contra las corporaciones anglosajonas (cap. 9, 13 y 14).

Así, en solo siete años, el entonces general Mosconi dio cumplimiento a su juramento de 1922 en el que se propuso poner fin al dominio de los trusts petroleros en Argentina. ¿Por qué pagar el precio internacional del petróleo cuando el país cuenta con explotaciones propias? Además, el bajo precio de la energía y su uniformización eran pasos favorables a la industrialización y la solidaridad nacional (p. 163). Su planteo no era solo antimonopólico, sino que abogaba la independencia económica integral, lo que implicaba avanzar en la sustitución de importaciones y el desarrollo de la manufactura argentina. Por tal razón, además de energía barata para los demás sectores, la petrolera de bandera promovía la industria nacional de proveedores (p. 165).

Por lo tanto, YPF no buscó ser durante la gestión de Mosconi únicamente un organismo eficiente y transparente en su tarea, sino que funcionaba como una “escuela de trabajo y nacionalismo económico” (p. 24). De ese modo, buscaba irradiar esa mirada hacia el resto de la sociedad, la economía y la política, superando el sentido de impotencia que suele dominar en un país colonizado: “hemos dado al espíritu de la nación una muestra de su capacidad técnico-administrativa” (p. 176). En ese marco, sugiere Mosconi que el modelo YPF podía ser replicado exitosamente en otras áreas, como luz y fuerza, teléfonos y seguros (p. 25), anticipando una vez más las políticas de Perón.

La confianza en el talento argentino es transversal a toda su labor. Así, cuando el gobierno de Bolivia solicitó permiso en 1929 para atravesar el territorio nacional con un oleoducto de la Standard Oil, Mosconi realizó un informe rechazando tal petición y ofreciendo a YPF para la realización de la obra (cap. 16). La administración boliviana, condicionada por el trust, no avanzó con la propuesta argentina y buscó la salida a su producción a través del Paraguay (siendo una de las motivaciones detrás de la Guerra del Chaco entre 1932-1935, en la que cerca de 100.000 bolivianos y paraguayos perdieron la vida en defensa de los intereses de la Standard Oil y la Shell, respectivamente).

En su lucha contra los trusts, Mosconi aprendió importantes lecciones. Inicialmente creyó que era posible un esquema de convivencia en el oligopolio extranjero, pero no funcionó (p. 184-188). Por tal razón, se volcó hacia la lucha por la nacionalización del petróleo. La campaña en ese sentido fue intensa y requirió una profusa actividad de difusión militante entre 1927 y 1928 (cap. 19). No obstante, y a pesar del apoyo del yrigoyenismo en el Congreso, la moción fue derrotada por los votos conservadores en el Senado de la Nación. La lucha de Mosconi contra la oligarquía salteña entre 1925 y 1928 por el acceso estatal a las reservas petroleras halladas en la provincia provocaron la reacción conservadora (cap. 16), así como el lobby de la petrolera estadounidense. De hecho, poco después, en 1930, se produciría el primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina… una asonada militar fomentada, ni más ni menos, que ¡por la Standard Oil!

Promotor de la unidad latinoamericana

Un aspecto mayormente desconocido de Mosconi es el relativo a su activo impulso de la unidad latinoamericana. De hecho, entre finales de 1927 e inicios de 1928, mientras enfrentaba a los enemigos de adentro y de afuera, el general realizó una gira por distintos países de la región difundiendo la experiencia de política petrolera argentina y las ideas del nacionalismo económico: [una vez que] “advertí que, coronando muchos esfuerzos, se cumplía finalmente un propósito de nacionalismo sano y amplio, mi pensamiento fue hacia las naciones hermanas de la América Latina, en el deseo de llevar a ellas mi colaboración y la experiencia recogida durante la organización de Y.P.F.” (p. 213). Tras breves paradas en Uruguay, Brasil y Trinidad y Tobago, en donde aprovechó para conocer de primera mano la situación petrolera, el viaje inició por los Estados Unidos, donde adquirió equipamiento para la Destilería de La Plata. Luego, se dirigió a México (cap. 18). Allí presenció una de sus conferencias el joven oficial Lázaro Cárdenas, quien diez años después, como presidente, nacionalizó el petróleo de su país y creó la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX). Indudablemente, la huella de Mosconi se vislumbraba en las acciones soberanas de la nación azteca.

Tras su paso por México, viajó a Colombia, Perú y Chile. Y en 1929 realizó colaboraciones de alto nivel con el gobierno uruguayo. Producto de estas actividades de difusión y del ejemplo de YPF, además de México, se crearon empresas públicas de petróleo en Uruguay (1931), Bolivia (1936) y Brasil (1938). El impacto de su labor militante en relación con la cuestión petrolera en América Latina merece ubicarlo como uno de los grandes promotores de la patria grande. Así pues, la concepción latinoamericanista no era algo secundario en Mosconi. Por el contrario, ocupaba un lugar central. De hecho, en 1927 creó junto a Alonso Baldrich y Arturo Orzábal Quintana una agrupación llamada “Alianza Continental” con el fin de promover la unidad regional.

Hay que destacar que, en una época dominada por un nacionalismo conservador, la reivindicación nacional de Mosconi nunca fue reaccionaria. Eran los años de la Liga Patriótica. Todavía FORJA, conformada recién en 1935, no había iniciado su accionar intelectual, que daría cuerpo al nacionalismo popular de la década del cuarenta. Y apenas era posible encontrar en el Río de la Plata los alegatos antiimperialistas de un Manuel Ugarte o un Manuel Ortiz Pereyra. En ese contexto, Mosconi, el único de ellos con las responsabilidades de un alto cargo de gestión, denunciaba los “cinco siglos de vasallaje” (p. 25), reivindicaba el legado indígena y recuperaba la gesta de San Martín y Bolívar. En la mejor tradición del pensamiento latinoamericano, entendía que la emancipación política del siglo XIX había quedado incompleta, y que hacía falta avanzar hacia una “independencia integral” (p. 168) basada en la “unidad espiritual, económica y política de América Latina”.

Final de cuentas y esperanza

Inmediatamente después del golpe de septiembre de 1930, comenzó una campaña de difamación contra Mosconi. Sufrió el hostigamiento judicial y mediático usando como excusas las denuncias de malversación de fondos en YPF y asociación ilícita con la empresa soviética Iuyamtorg (p. 182 y ss.). Esto último remite a que, merced a las gestiones de Mosconi, Argentina le había comprado petróleo a la Unión Soviética a cambio de alimentos. Esta operación de apertura de nuevas rutas comerciales tenía la ventaja doble de permitir el aprovisionamiento de combustibles sin recaer en los trusts y, al tratarse de un intercambio por producción agropecuaria, no generaba un problema de balanza comercial. La relación con la URSS se había iniciado con un viaje en 1927 de Orzábal Quintana, quien se había interiorizado acerca de la producción de combustibles en Rusia y los efectos de la nacionalización del petróleo hecha por la revolución. Todo esto fue explotado por los medios de comunicación de la época para mostrar los presuntos vínculos espurios de Mosconi con los comunistas. Lo cierto es que el general solo pensó desde una mirada soberana en lo mejor para el interés nacional, lo que implicaba asumir una política exterior independiente en función de ello y no de alineamientos automáticos con Estados Unidos o Gran Bretaña.

A raíz de esta campaña, Mosconi, junto a sus compañeros de la Alianza Continental, fue detenido. Tras lo cual, el dictador José F. Uriburu en una entrevista personal le ofreció la alternativa de la cárcel o el destierro. El ex director de YPF escogió volver a Europa, puntualmente a Italia. No obstante, sus calamidades no terminaron allí. Con la asunción de Agustín P. Justo como presidente en 1932, se le ofreció volver al país, siendo designado director de Tiro y Gimnasia, un puesto irrelevante dentro de la jerarquía militar. Finalmente, en 1933 decidió pasar a retiro como general de división. Tenía sólo 57 años.

Aquellas acusaciones judiciales y mediáticas con el tiempo fueron desestimadas por falta de pruebas (¡el lawfare no es cosa nueva!), pero el daño a su prestigio y su salud estaba hecho. Con seguridad, la angustia sufrida por el destierro y el maltrato público fueron causales de la hemiplejía que le afectó la mitad de su cuerpo y que lo llevó a la muerte en 1940. El periodo final de su vida los dedicó a escribir y reivindicar su accionar en YPF, en el Ejército, por la Argentina y América Latina. Publicó “El petróleo argentino…” (1936), “Dichos y hechos” (1938) y, posmortem, “Creación de la 5ta arma y rutas aéreas” (1941). En todos sus escritos trasunta una confiada esperanza en la juventud. De hecho, en las dedicatorias de su principal obra, coloca a “la juventud de Latino América, en la esperanza de que recoja y haga germinar y florecer algunas de las ideas que este libro contiene” (p. 21).

En buena medida ese optimismo por las nuevas generaciones se concretó. En la década del cuarenta muchas de sus ideas precursoras se difundieron, muchas de sus ilusiones se concretaron. Una Argentina justa, libre y soberana asomó entre los escombros de la Década Infame. Hoy, que transitamos otra etapa oscura en el país, tenemos por tarea recuperar del olvido y el desconocimiento el ejemplo de Mosconi, y de tantos otros patriotas, como modelo para la juventud. Mantener en alto la memoria de Mosconi es levantar sus banderas de soberanía energética, unidad latinoamericana, solidaridad social y nacional, independencia económica, y gestión y planificación pública con el más alto nivel de eficiencia, transparencia y compromiso.

Fuente

Mosconi, E. (1983) [1936]. El petróleo argentino 1922-1930: y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1° de agosto de 1929. Ediciones del Círculo Militar. 241 p.