Ese exilio tan temido, por Nora Patrich

Por Nora Patrich

Y finalmente ahí estaba, sola. Apoyando levemente mi frente contra la ventanilla del avión. Como si no quisiera olvidarme de nada. Forzando la vista para ver si alcanzaba a divisar a mis hermanos en la terraza del Aeroparque, a donde habían ido a presenciar el despegue para asegurarse de que el avión partiera conmigo a bordo.

No sentía alivio. Tampoco nada parecido a esa sensación de ¨por fin estoy aquí sentada, ahora parte el avión y quedo a resguardo¨ que nos sugieren las escenas de las películas en que el protagonista bueno, o el malo, intenta evadirse y, mientras el avión comienza a carretear, los vehículos de los perseguidores irrumpen en la pista, pero llegan unos segundos tarde, los suficientes como para que el avión despegue y nuestro personaje zafe y se encamine hacia la libertad, elusivo, triunfante, a comenzar una nueva vida. Nada de eso sentí yo. Al contrario: todavía teníamos que sacar a mis hijos del país en un segundo vuelo. No iba a ser fácil. Nicolás acababa de cumplir dos años y Laura había cumplido apenas dos meses de vida el mismo día que lo asesinaron a Horacio. Durante las vertiginosas, adrenalínicas cinco semanas transcurridas desde su caída, habíamos logrado tramitar un poder que autorizaba a mis viejos a viajar con ellos al exterior, la mejor forma que encontramos para escabullirlos de los milicos. Pero nos aterraba lo que podía llegar a decir o contestar Nicolás, que era muy sociable, muy charlatán, si el personal de Migraciones le preguntaba por su padre o si se ponía a conversar con algún pasajero o cualquier otra persona que se cruzara en el camino. A esa edad tan temprana, Nicolás ya había tenido que comprender qué significaba la muerte, que nunca volvería a ver a su padre y que a veces hay que mentir y está bien. Aun así, seguía siendo niño mi niño.

Miraba por la ventanilla, con la mente puesta en mis hermanos, preocupada por la posibilidad aún latente de que me hicieran bajar del avión. Pero más que nada me angustiaba, me envolvía y oprimía, me asfixiaba, la tristeza de tener que dejarlo todo atrás. Y así, con el pecho hundido por tanto dolor, noté que el avión empezaba a moverse. A avanzar… Y a medida que se iban incrementando el rugido y la potencia de las turbinas, yo me hundía cada vez más en la butaca. Un poco por la inercia de la aceleración —el avión comenzaba a tomar vuelo— y otro poco porque no podía dejar de pensar en Horacio; porque no quería, no me permitía o simplemente no sabía cómo apartarlo de mi mente en ese instante en que Buenos Aires se alejaba y contraía y se convertía en una mancha cada vez más distante, más difusa. Recuerdo aquella mañana de abril de 1977 como si hubiera sido ayer. Esa imagen, más allá o más acá de la ventanilla, no se me borrará jamás.

Allí quedaban tantos años importantes de mi vida compartidos con él. Aunque no fueron muchos, se sentían como toda una vida. En el inventario personal que ahora repasaba sin proponérmelo, de manera casi involuntaria, la lista de objetos perdidos parecía interminable. Y no era para menos. Había perdido dos casas, y con ellas mis pertenencias más preciadas: el cuadro de Juan Manuel Sánchez, mis dibujos creados en las clases de Martínez Howard, los que me corregía Ricardo Carpani, la cortina a cuadrillé azul y blanca que se había hecho mi madre al casarse y a la que en mi última casa por fin yo le había encontrado la ventana perfecta. El tablero de ajedrez en el que Horacio había aprendido a jugar de muy chiquito, con su abuela Margarita, y en el que se suponía que en poco tiempo Nicolas iba a estar aprendiendo a jugar con su papá. Mis libros, nuestros libros, los diarios de la época que anunciaban en tapa la muerte de Evita y nosotros atesorábamos con tanto celo, los juguetes, la ropita de los chicos.

Se habían quedado con todo; lo que nunca me iban a poder sacar era lo que llevaba en el corazón y en la mente. Eso era (y sería) mío para siempre.

Llevaba conmigo las pocas cosas que había podido juntar, o salvar. En un bolso de mano, el televisor portátil, muy pequeñito, que mis viejos me habían regalado para que llenara los momentos vacíos; una valija con algo de ropa mía y más que nada de los chicos; otra valijita llena de pañales de tela y cosas de bebé; una jirafa tipo peluche, de un metro y medio de estatura, que Horacio le había regalado a Nicolas para su cumpleaños, pocos días antes de morir. El diario íntimo que compré, tras la muerte de Horacio, para escribir en esas páginas todo lo que los chicos debían saber pero en ese momento no les podía contar. Las medallas que Horacio había ganado en su escuela, el Colegio del Salvador, y que atiné a agarrar en el apuro —de la canastilla sobre la estantería— la última vez que salimos juntos de nuestra casa.

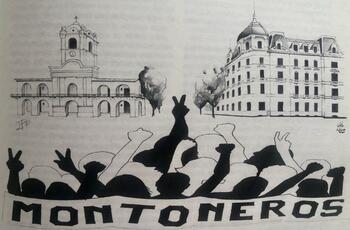

De repente pensé: Dónde quedará su alma, su espíritu, si es que existe esa condición después de la muerte. ¿Qué pasa con tus muertos cuando te vas de la tierra que habitaste con ellos? ¿Te acompañan? ¿O se quedan en su patria? Esa que no quisieron abandonar en vida, porque había que perseverar y continuar con la lucha hasta que el dolor y la desigualdad de nuestro pueblo cesaran definitivamente. Irse era impensable. En consecuencia, yo, ahí sentada, ¿estaba traicionando? ¿Lo estaba traicionando a él, Horacio? No, en este caso no era traición, intentó persuadirme el “Cabezón” Norberto Habegger —Secretario de Organización de la Rama Política de Montoneros y por aquellos días responsable de Horacio en Rosario— cuando me reuní con él para comunicarle el asesinato de mi compañero. Se trataba de una cuestión de vida o muerte, insistió. Quedarme en Argentina, en las condiciones en que me encontraba, peor que un riesgo innecesario era un despropósito. Le pareció buena la idea de mis viejos de que me fuera a Israel por un tiempo, para conseguir la documentación nueva que me permitiera volver. Serían a lo sumo unos meses, solo los necesarios. La orga, además, no tenía dónde guardarme; quedaban muy pocos colaboradores: al estar más expuestos que los combatientes, caían uno tras otro. La retaguardia era endeble, escasa o casi nula. El Cabezón hizo lo que pudo por erradicar de mi mente cualquier indicio de pensamiento culposo. Le di la razón. Sin embargo, el sabor a traición seguía ahí, no lograba quitármelo, persistía, me asediaba.

Tal vez porque fue tan grande el amor por todo lo que hicimos, vivimos, soñamos y compartimos, el dolor infligido resultó inconmensurable. Un dolor que uno tenía que arrancarse de lo más profundo de sus entrañas para ver si encontraba la forma de apagar tanto fuego. Llorar. Cuánto quería llorar. Llorar hasta que se inundara la cabina del avión. Llorar hasta ahogar en el llanto eso que me dejaba sin respiración. Y sin embargo, a pesar de la necesidad, no podía. Tenía las lágrimas atoradas, como traqueadas en alguna parte. Todavía no era el momento de pensar en mí. Había que ser fuerte, resistir, continuar como se pudiera.

Entonces pensé en mi abuela Malka, mi bobe intelectual, rusa, y en Herman, mi zeide con algún rango alto en el ejército austro-húngaro. Se conocieron en un viaje que él hizo a Rusia, y cuando Austria invadió Rusia, regresó. Como en esa época, además, empezaba a ponerse cada vez más jodida la situación de los judíos en Austria, Herman decidió desertar. Y la familia de Malka lo acogió. Eran tiempos hostiles. Por ley, los judíos vivían en pueblos apartados del resto de la población. Cada tanto, los pasaban a degüello los cosacos blancos del zar en los llamados pogroms. Mi bobe contó alguna vez que durante un pogrom ella salió corriendo con su hermanito de la mano, perdió los zapatos y siguió corriendo descalza en la nieve; al llegar al cementerio, el cuidador los escondió entre una montaña de muertos y así se salvaron. A diferencia del cuidador, que no tuvo la misma suerte.

Después de casarse, Malka y Herman emigraron de Rusia a Polonia. Años más tarde, empujados por el hambre, desembarcaron en Argentina.

La rueda volvía a girar. Exilio, masacres, campos de concentración, correr correr correr, que no te vean, que no te atrapen. Y seguir corriendo. De pronto empezaba a comprender tantas cosas de mis mayores…

( "Primeros pasos", primer capitulo del Libro de memorias de Nora Patrich)