Senda india: la comunidad wichí narrándose a sí misma

En noviembre del año pasado tuvo su estreno mundial Senda india en el Festival de los 3 Continentes -dedicado al cine de África, América Latina y Asia- en Nantes, Francia. El film, un ensayo documental de Daniela Seggiario, fue el gran ganador del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, al alzarse con el Ojo Pez a la Mejor Película otorgado por el público y con el premio del jurado, lo que no es frecuente. Tras su recorrido y varios galardones en estos meses, durante septiembre estará en el cine del MALBA y del Centro Cultural Borges.

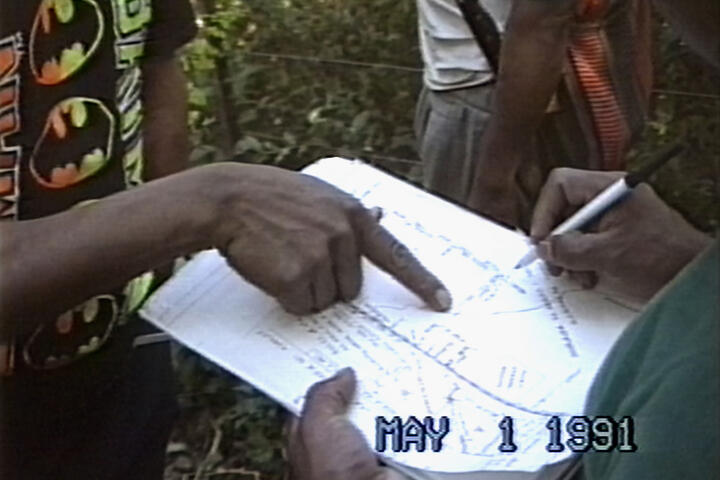

Senda india nace a partir del registro en vídeo Hi8 llevado a cabo por el joven wichí Miguel Ángel Lorenzo en 1991, en el marco de una demanda por usurpación en sus reclamos territoriales. A Seggiario, directora y guionista salteña, le llegó el material cuando todavía estudiaba Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. No los terminaba de comprender por falta de contexto, pero los guardó como fuente de consulta para otras de sus películas, Nosilatiaj: la belleza, de 2012, y Husek, de 2021. Al proponer a la comunidad Misión Tolaba hacer un proyecto le confiaron los materiales originales -casi treinta horas en crudo-, por lo que construye un relato para que en ochenta minutos se acceda a esa parte de su historia, en la que las formas de habitar el territorio son el centro de la narración.

Desde el vamos, el primer punto valorable del documental es que la propia comunidad wichí expone, a medida que recorre con sensibilidad el monte, su cosmovisión. De esa manera, se construye a partir de testimonios, imágenes y episodios que señalan bases fundamentales de su vida en comunidad y de sus históricos reclamos. “No es una película que hable por nosotros, somos nosotros los que estamos contando”, indica Victorino Lorenzo, otro de los protagonistas. Es “lo ancestral desde la perspectiva digital”. Es un relato en primera persona, aunque sean varios, en tiempo pasado, muchos ya no están y se requiera del montaje para lograr la unidad de sentido necesaria para transmitirlo.

En el film pasado y presente dialogan permanentemente, es más que un mero ejercicio retrospectivo. A principios de la década de 1970, la comunidad wichí, situada en General Mosconi, Salta, impulsó acciones legales. Las primeras imágenes, en blanco y negro, nos muestran la histórica llegada del gobernador Miguel Ragone al municipio. Había presentado un proyecto de ley para reconocer oficialmente 900 hectáreas como tierras indígenas, pero cuando el reclamo parecía encauzarse su desaparición forzada en 1974 y la posterior intervención de la dictadura volvió todo a foja cero. Un anticipo de los años subsiguientes.

Tras resistir intentos de desalojos y al efecto del desmonte, comenzó un juicio de posesión por veinte años contra la firma que ostentaba el título de propiedad. En ese marco es el que el joven Lorenzo toma registro fílmico de las pruebas necesarias para validar su postura comunal, adquiriendo un tono abiertamente político con las inspecciones oculares. La perspectiva indígena se imprime en los documentos que conforman el expediente y, al mismo tiempo, emerge el choque de sentido con la cosmovisión occidental, encabezado por el cacique Juan Méndez (Lacuijèn): la tierra es inseparable de la vida colectiva. “Hay que hablar de cómo era”, plantea otro testimonio, en el que el pretérito resuena con fuerza.

Por otro lado, el montaje revela la obvia no neutralidad de la cámara, demostrando su intención en pequeños pasajes de selección y edición. “Además de luchar por la tierra hay que hacer cosas artísticas”, resalta Margarita Filipini, otra de las mujeres. La Hi8 duró apenas dos años y no pudo ser repuesta, pero, más allá del acceso, quedó clara la apropiación del dispositivo como herramienta política y acto de resistencia. Hablamos de una pulsión creativa comunicacional, hacia adentro y hacia afuera, que no sólo se esfuerza para que contemplen su funcionamiento diferente, sino que interpela con sus propias reglas.

Senda india no sólo es una práctica etnográfica que busca poner en valores un saber y un saber-hacer, sino también un gesto de apropiación de la cultura wichí como sistema de defensa a través del cine. El proyecto se llevó adelante vía financiamiento digital del INCAA, aportes provinciales y extranjeros, y sobre todo gracias al apoyo de las comunidades del Gran Chaco. El equipo de trabajo de Seggiario es cada vez más intercultural, al punto de contar con Osvaldo Villagra, encargado de la traducción wichí ihämtès - castellano. De allí el respeto que se percibe en el montaje, en el que no sobrescribe el material, sino que se va disolviendo su autoría para generar un espacio narrativo propio.

En el desarrollo de la obra, la directora también se sorprendió por el dominio del lenguaje audiovisual. “Mis películas anteriores eran consumidas por comunidades a las que no había llegado, las habían visto en Incaa TV -hoy CineAr-”, aseguró. Más allá de cuestiones conceptuales y jurídicas, se evidencian representaciones que además dialogan con sus contemporáneas en cine y televisión, aunque poniendo el eje en otro lugar. Es mucho más que lo que hay en superficie. Es la comunidad wichí en sentido opuesto a la idea aislada y ajena a la modernización que usualmente se difunde de ellos en términos occidentales.

Si bien quedó fuera del montaje final, uno de los testimonios desliza: “Parece que no hay nada, pero esto es una senda india”, dando nombre al documental y apuntando a la manera de habitar el monte. No es un territorio vacío a ser conquistado, sino que la clave es entender a la “senda” como forma de dar y recibir vida, en la que desprenderse de nuestras huellas es la única manera de volverse parte de aquel relato del otro. En suma, funciona como memoria audiovisual, herramienta de resistencia y cuestionamiento de modos dominantes de narrar y legitimar órdenes diversos, sobre todo, en relación al territorio.

Tras décadas de lucha, el 12 de octubre de 2012 -dos años antes renombrado el Día del Respeto a la Diversidad Cultural- un juez subrogante falló a su favor asentado en la reforma de 1994, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ocupadas. Sin embargo, luego de otra apelación, durante más de diez años quedó suspendida toda actividad en territorio en litigio. Recién el 26 de agosto de 2021 la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones hizo lugar al reclamo y declaró su titularidad, aunque bien saben que la disputa sigue siendo permanente.

Senda india podrá ser vista en el cine del MALBA el viernes 12 y 19, a las 20 hs, y en el Centro Cultural Borges el viernes 26, a las 17 hs, el sábado 13, a las 15 hs, y el domingo 14, a las 17 hs, en este caso con entrada libre hasta llenar sala. Por último, también habrá funciones en el Festival La Mujer y el Cine entre el 24 y el 28 de septiembre.