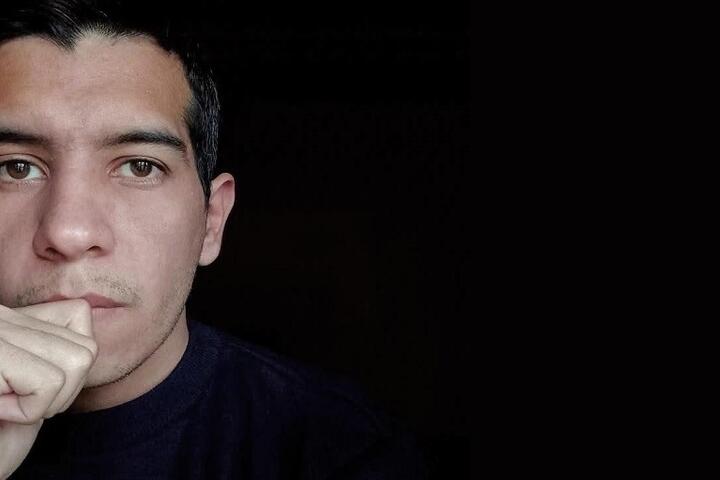

Tucumán es azúcar y mi cuerpo también: poemas de Samuel Amaya

La editorial tucumana Puerta Roja acaba de publicar el nuevo libro de Samuel Amaya titulado Curarse el cuerpo con azúcar. Un libro atravesado de principio a fin por la temática del deseo, y por una serie de regionalismos impropios de los tiempos de globalización que vivimos. En momentos donde los grandes centros urbanos como Rosario y CABA parecen marcar el ritmo de lo que se produce en relación con la temática, Amaya levanta su voz para decir -presente- y mostrar un modo de hacer diferente, exquisito y con una voz inusualmente particular.

Dicen que para que un libro genere cierto impacto en el panorama en el que se inscribe, cuando se tratan temas demasiado recurrentes (o temas anclados en la época), hay que jugar con tabúes poderosos. Nuestro autor da cuenta de cómo escribir sobre un tema de época, sin caer en los males de la misma al retratarla. El primer poema (y apartado del libro) nos sitúa en el mensaje y es claro: “Tucumán es azúcar y mi cuerpo también”.

Con la fuerza del contexto, Samuel Amaya construye una iluminación sobre los cuerpos del noroeste. Reafirma una identidad en cuanto a la vida, el deseo y lo social, con toda la genuidad que le brinda su ecosistema. Universaliza sin soltar los detalles y la idiosincrasia de la provincia más pequeña de la República Argentina.

En ese sentido, la transparencia del lenguaje, sumado a los modismos dialectales y la fuerza estética consumada, hacen que este libro sea una verdadera reivindicación de la poesía argentina. El “yo” poético expresa: “y siento que brota melaza de mis manos / después de verte / de haber cruzado tu cañaveral / de que mi boca se convierta en trapiche / no pasa nada, ya está (...)”.

El juego con el lenguaje representa, a su vez, un idiolecto exacto y preciso para proyectar el dolor y la vivacidad. El uso de las palabras es complejo, en tanto que atraviesa las distintas fronteras de lo simple. Se usa la lengua como se la conoce, como objeto histórico, una mezcla de globalización y territorialidad.

Allí, el recibimiento de lo externo y la tensión con lo interno, es decir con la tradición tucumana, reafirman la posibilidad de pensar las nuevas formas que concretan el amor, las relaciones personales y el deseo en la obra.

Montalbetti plantea que el poema debe entregar otra “verdad”, más allá de la verdad discursiva. En ese sentido, no podemos dejar de pensar en la escritura de Amaya como una escritura que dignifica el uso del lenguaje. No cae en la verdad práctica, hecha con lenguaje útil, sino en una verdad metafísica que únicamente existe en el poema y que a nadie puede importarle más que a un lector apasionado y desmedido.

Quien lee no puede explicar concretamente los avatares de significado de esta obra. Se le podría reclamar una mayor profundidad en los procesos de significaciones, en las huellas mentales que dejan los significantes, pero la fuerza de este poemario está en la gran metáfora que es el cuerpo anclado al deseo de un joven provinciano que siente temor y busca la redención que sólo el amor podrá darle.

Alguna vez, mi cuerpo fue azúcar

disolviéndose en las lenguas

o atorado en los dientes

como hebras de caña

siempre encontró calor

en la jeta de algún chango

y en la baba que escurre

cae y penetra la ropa

allí supo sentirse vivo

en la mezcla de lo que entra

y de lo que sale

para luego desarmarse

y volver a fluir

en las bocas

de otros.

Reginald Shepherd plantea en su ensayo Notas sobre la belleza, siguiendo el pensamiento de Susan Sontag, que “la belleza es parte de la historia de la idealización” y, desde esa perspectiva, es imposible no pensar en el rupturismo que implica la belleza construida por Amaya en este libro que abre una puerta hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, no como trayectoria sino como trayecto. Un texto que comienza en un lugar conocido como el rechazo y la penumbra para acercarnos, lenta y demencialmente, hasta lo desconocido que habita tras cruzar esas puertas.

Algo de todo lo mencionado hasta aquí encuentra su punto más alto en el siguiente poema en donde el “yo” poético, de manera exquisita, construye una representación que tiene su punto de partida en la expresión, es decir, en la poiesis. Nuestro autor se aleja de lo liviano en tanto que se apasiona por las palabras, por la relación que hay entre ellas, entre un verso y el siguiente:

Ardí después de todo/ ha terminado la zafra y los changos/ han quemado el cañaveral

allí se fue mi cuerpo/ en esas tardes cuando me metía/ a saber cómo sacaban el jugo de la caña/ cómo chorreaba el azúcar y/ después el fuego abrazaba los restos/ travesuras de la maloja/ motor que encendía todo/ que terminaba todo // y cada quien a sus casas como si nada / veo arder el cañaveral / y debajo de lo que quede / mi cuerpo brotará.

Francisco Zamora, quien hizo el texto de la contratapa, expresa: “el autor sabe, como Audre Lorde, que las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo. Por eso, a fuerza de un trabajo exquisito, hace advenir un lenguaje que nos arrastra a este universo (...). Y hay cura, porque en su mirada hay compasión: hacia el padre, la madre, los changos que desea y, sobre todo, hacia sí mismo”.

Nuevamente, desde Tucumán, la poesía viene para reivindicar la poesía, la palabra, el modo de construir una historia en el que la historia importe, pero donde no se sobreponga a las formas. Es decir, Amaya consigue un sutil equilibrio entre el “yo” (en apariencias) experiencial y el “yo” lírico. Allí la fuerza, un padre y una madre, los changos, los ingenios, la zafra, construyen un campo semántico de alto valor para el tratamiento de una obra que permanecerá a lo largo del tiempo como una de las mayores expresiones de sensibilidad y realismo en relación con la producción artística sobre lo LGBTIQ+.