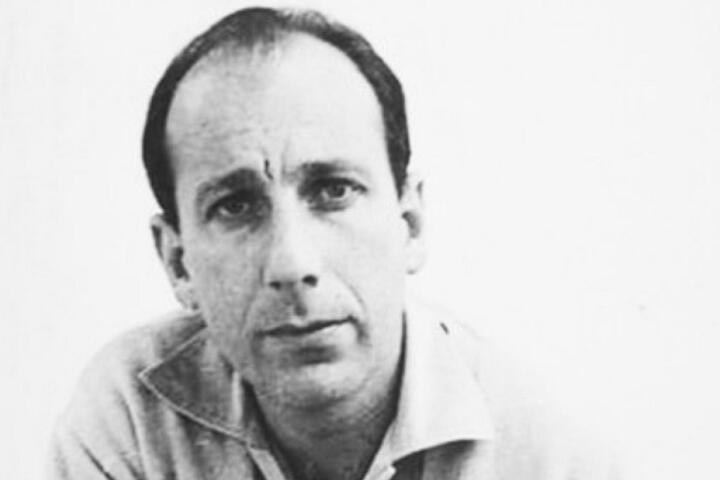

¿Dónde se han ido las flores?: sobre “Los novios”, de Haroldo Conti

Quisiera detenerme en un solo cuento de Haroldo Conti. Un relato tenue, sustentado en la levedad de gestos mínimos y silencios, de luces y estaciones, así como la oportunidad discreta de las flores. Se trata de Los novios.

Pocas veces nuestra narrativa nos ha dado un relato tan perfecto y a la vez tan alejado de la violencia –canónica, fatídica o de receta- que la crítica acostumbra bautizar como la matriz o la constante de la literatura argentina. Dicha matriz estridente muestra aquí su contracara: sin caer en el realismo agresivo de un Abelardo Castillo ni en el costumbrismo inerte. Pareciera, como en la prosa de Azorín, que el único protagonista fuese el tiempo.

“El tío Hipólito llegó a las cinco, como siempre. Todavía hacía un poco de calor pero oscurecía más temprano. Además la luz era distinta, como si todas las cosas, aun las sombras, fuesen de la misma sustancia”.

Una sola frase para el novio y dos para el clima. Pareciera, en realidad, que los verdaderos protagonistas fuesen la luz y las estaciones y los novios fuesen lo incidental

Aparece la señorita Adela e inferimos que debe haber pasado por una enfermedad que la tiene, todavía, a mal traer:

“Mientras se sentaban, él pensó por qué habría dicho ‘mejor’ y no simplemente ‘bien’, pero se alegró de todas maneras”.

Y en cierto momento el personaje desliza la clave del cuento:

“Según Hipólito, aquel otoño más que el recuerdo del verano, como sucedía casi siempre, resultaba un verdadero anticipo del invierno”.

En ningún momento el narrador nos confirma que Hipólito y Adela sean novios, pero lo inferimos a partir de la secuencia de situaciones compartidas. Así, en cierto momento pasan, en la charla, del tiempo a las flores. Ambos van enumerando las que conocen: caléndulas, siemprevivas, azucenas, tulipanes, espuela de caballero, ciclamen.

Cada una de estas flores conlleva una tradición cargada de simbolismo vital y amoroso: fidelidad, pasión, perseverancia, gratitud. Solamente de dos flores explicita el narrador su resonancia simbólica: la violeta, emblema de la modestia, y el crisantemo, la flor del tiempo.

Asimismo hablan de la casa y una tarde cruzan el pueblo para ir al verla.

De repente, sin ninguna transición que la vuelva previsible, un párrafo revelador:

“La señorita Adela murió ese invierno.

Una tarde Hipólito esperó largo rato junto al sillón vacío. Pasó el camión de riego y la señorita no había salido. Otra vez estuvo de paso, como quien dice, con un ramo de crisantemos, que era la flor del tiempo.

Y otra tarde cualquiera murió la señorita”.

Pareciera, como en la prosa de Azorín, que el único protagonista fuese el tiempo.

Si este cuento no pertenece a cierta tradición, ¿a cuál pertenecería? Creo encontrar un hilo sintáctico y de resonancias mínimas con Las hortensias de Felisberto Hernández y con una magnífica novela posterior a Conti: Flores de un solo día, de Anna Kazumi-Stahl.

El cuento concluye con dos frases: una clara, asertiva y la otra, como si quisiera corregir a la frase anterior, con cierta reticencia y un aire a adivinanza en el subjuntivo:

“Ahora oscurecía a las seis y media y el verano parecía más lejos que nunca. En realidad, parecía como si nunca hubiese existido el verano”.

Haroldo Conti ha logrado un cuento perfecto, inolvidable, cuya fragancia y brillo no va tanto con la estridencia ni con la intemperie sino con esa inefable interioridad que, muchas veces, nos ayudan (todavía) a traducir las flores.