Una invitación para Estela Figueroa que llega a destiempo, pero no tarde

“Pensé que yo era el hada que no habían invitado. Creo que lo que he escrito, ha sido siempre en situaciones adversas. En Dirección de Cultura no hay ni una silla que sea mía, entonces yo firmo ‘El hada que no invitaron’. Y el hada que no invitaron, lo saben, echa una maldición. Yo no, más que desearles la muerte... pero Pavese decía que no hay que desearle el daño a nadie, porque ya la vida nos hace mierda a todos, y es cierto”, afirmaba Estela Figueroa, quien hace un par de semanas, un día antes de cumplir 76, falleció en la ciudad de Santa Fe, ciudad en la que nació y vivió siempre.

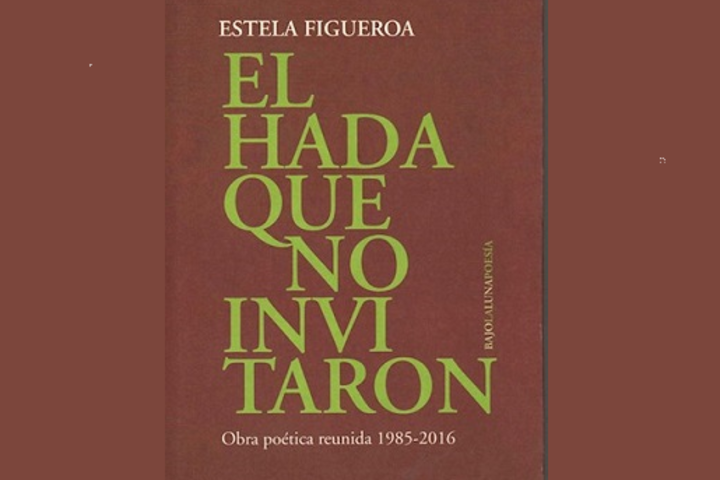

La triste noticia de la partida de esta poeta prácticamente desconocida para la gente de a pie, que no persiguió a nadie para “tener un cartel”, no iba a cenas de la Universidad, que no hablaba mucho de poesía sino de los problemas de los hijos, del mundo y que pensaba que escribir no es ser diferente, disparó el cariño y el reconocimiento de muchos poetas que reflejaron la importancia de una obra escueta (ella desconfiaba de la gente que escribía muchos poemas), pero profundamente admirada. Obra que fue reunida en 2016 por el sello editorial Bajo la Luna y que, como no podía ser de otra manera, fue titulada como El hada que no invitaron.

“Las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas. Escritas en la intimidad y como con vergüenza. Nada de tonos altos. Nos parecemos a la ciudad donde vivimos”, supo decirle a Juan Manuel Inchauspe en uno de sus poemas, casi como un resumen perfecto de su poética. O como afirma Beatriz Vignoli, “La mirada poética de Figueroa es una escritura de cámara que recorre los silencios del tiempo y los espacios vacíos entre las cosas, trazando apuntes de lo cotidiano y registrando, en el plano secuencia del poema, esa zona invisible donde el yo y el mundo desdibujan sus límites. Ella tomaba apuntes de lo ínfimo para hacer reverberar allí la gran historia, las grandes catástrofes”.

No es para hablar de mí que escribo

de la glicina: cayó

su lluvia ligera

azul-

violácea-

celeste.

No es para hablar de la glicina

que la comparo con una lluvia

y adjetivo esa lluvia.

Es para detener ese momento nocturno:

la casa en calma

y los pensamientos que ennoblecidos velan

por un ordenamiento

que lo abarque todo.

Recuerdo que cuando leí su primer libro, Máscaras sueltas, sentí envidia. Sentí que hubiese querido escribir un primer libro como ese, tan medido, tan trabajado, siendo alguien que se reclama el haberse apurado en empezar a publicar. Es que en la poesía de Estela cada palabra parece encontrar su punto justo y cada silencio parece cargar un dolor ensordecedor.

Es mi fracaso.

A veces aparece en sueños.

A veces en el fragor del mediodía.

Se abre paso como una pequeña verdad.

Es el fracaso de mi vida.

No tiene nombres precisos.

No tiene fechas precisas.

No tiene largas ausencias

ni grandes acontecimientos

imposible de olvidar.

Puso un látigo en mis manos.

Un caballo muerto de sed en mi puerta.

Y un pozo profundo en mi patio

colmado de piedras.

“En ellos (en los poemas) hablaba una y otra vez de la soledad, de la casa que se vaciaba, de cómo iban raleando los amigos. Leyéndola, creí entender las razones de sus inesperados silencios y también la manera en que había logrado transformar la pena y la tristeza en gran arte”, supo confesar Jorge Fonderbrider.

No estalló una bomba.

No hubo un incendio.

Estalló la vida.

La vida se agotó como un fósforo.

“Yo pierdo cosas siempre. Una vez, estaban mis hijas y yo había recontra preparado una clase sobre una Aguafuerte, y no encontraba el libro. Me largué a llorar, como una loca, y les pedí a mis hijas que avisen que no iba a dar la clase. Me vieron tan desesperada, que se pusieron a buscar y lo encontraron. No soy una buena guardiana de mis pertenencias”, contó ella. Los silencios y las pérdidas están en su respiración poética.

Fui una yegua sedienta galopando

y fui también la cincha que la detiene:

ése es el secreto de mi pena

Estela nació, vivió y murió en Santa Fe, formó parte de la Universidad del Litoral y dirigió su revista La Ventana, promovió la lectura durante la pandemia, coordinó talleres de escritura en el pabellón de menores de la cárcel de Las Flores, creación colectiva que fue editada en la revista Sin alas, y publicó Máscaras sueltas (poesía, Centro de Publicaciones UNL, 1985) que tuvo también su edición italiana: Maschere Mobile (Ferri Editora, Florencia 1987); El libro rojo de Tito (reportaje, Centro de Publicaciones UNL, 1988); A capella (poesía, Ediciones delanada, 1991); Un libro sobre Bioy Casares (reportaje y ensayos de autores santafesinos, Ediciones UNL, 2006) y La forastera (poesía, Ediciones Recovecos, 2007). El hada que no invitaron, la obra reunida citada anteriormente, contiene el libro inédito Profesión: sus labores.

Para aquellos que la conocieron, esta nota no debe agregar nada. Pero no es a ellos que está dirigida o no principalmente. Es para aquellos que la escuchan nombrar por primera vez, para que ingresen a ese mundo sencillo, pero maravilloso que es la poesía de esta santafesina.

Después de todo, estas líneas son una invitación a destiempo, pero nunca tardía, que se suma a centenares de invitaciones aparecidas en estos días, a que la obra de Estela Figueroa ocupe el lugar que le corresponde dentro de la poesía argentina, lugar que se ganó (como su querido Roberto Arlt) por prepotencia de trabajo.

No.

No me sostengas que no voy a caerme.

Sólo se caen las estrellas fugaces

y yo —te dije—

quiero permanecer.