Julián Centeya resiste

Por Martín Prestía

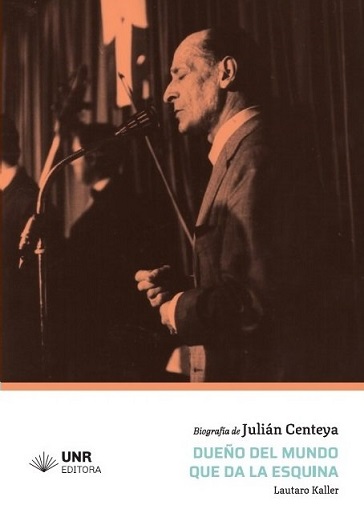

Julián Centeya resiste. Dueño del mundo que da la esquina, una investigación de largo aliento a cargo del ensayista Lautaro Kaller, y publicada recientemente por el sello editorial de la Universidad Nacional de Rosario, da cuenta de ello.

El libro nos pone de frente a los múltiples estratos de un personaje irrepetible, en cuya febril actividad se sintetiza toda la cultura popular del siglo pasado. Kaller recorre su prolífica carrera de periodista y “charlista” radiofónico, recitador y libretista, presentador, columnista de diversos formatos y crítico de cine, poeta, novelista y hasta dramaturgo, dimensiones de su obra, algunas, de las que apenas se tenía noticia.

Felizmente, Kaller es un académico sin las taras del academicismo, ese que expone sus hallazgos con guirnaldas de colores y fuegos artificiales. Sabe que su descubrimiento es de Colón, pero no corre presuroso a colocarlo en la vidriera, ni lo publicita en afiches plastificados. Las fuentes que utiliza, de una cantidad pasmosa, son el punto de apoyo para desplegar una visión personal, ampliamente meditada, sobre Julián Centeya y su época. Desgrana pacientemente los retazos de su infinito archivo centeyeano, construido a lo largo de varios lustros en entrevistas y hemerotecas, intercambios con coleccionistas y visitas a librerías de viejo. Y, con ese exhaustivo acopio de guijarros que ha ido recogiendo en variopintas orillas, fabrica el cántaro de un Centeya casi desconocido, aunque —no es paradoja— inconfundible.

Junto con la inagotable cantera de poemas, de textos y referencias, de datos y detalles biográficos, de información sobre escaramuzas públicas y privadas en que Centeya anduvo entreverado —y que el libro nos descubre para nuestro asombro—, Kaller perfila algunas claves interpretativas que aúnan lo aparentemente disperso del biografiado. Implícitamente, el trabajo es devoto de una convicción que compartimos: el espíritu humano es indivisible. Aún con sus contradicciones, toda parábola vital compone una unidad, dotada de sentido. Podrá luego discutirse cuánto de ese sentido es inmanente a la trayectoria, y cuánto el resultado de la mirada del expositor, que pasa el cedazo ante el cúmulo innumerable de elementos; posiblemente se trate de algún punto intermedio entre ambos. Como fuere, Kaller propone, en la senda de César Tiempo —ese otro poliédrico personaje nacido en Buenos Aires al año de edad—: Centeya es, a pesar suyo, un romántico tardío. Un resistencialista. Su vida y su obra, fundidas de modo inescindible —quizá Centeya haya sido uno de los pocos que cumplió con creces el viejo ensueño de “hacer de la propia vida una obra de arte”—, se erigen en oposición a la Modernidad capitalista. De allí su recuperación de las expresiones populares de los negros de América del Norte y del Sur; la reivindicación de los marginados de todo tipo; su amor confesado a los animales —acaso el “crecer hasta perro” de su poema a Pichuco contenga el núcleo de una ética que aún aguardamos—; su inclinación por la “literatura de fábrica y tango de gustaciones ácidas”, que lo hermanó con Castelnuovo y Tiempo, con Yunque y Mariani; su imaginería de un tango esencial, “unicasola voz construida al margen del bobo, en cuya argamasa está el latido zurdo de la miseria” y añoso como el aire; su breve pero sincero entusiasmo por la gauchesca y el criollismo —otro de los hallazgos de Kaller—; su rechazo, por momentos cándido, a que las expresiones populares fueran diseccionadas en instituciones académicas —germen de su incomodidad ante la Academia Porteña del Lunfardo—; sus enfervorizadas diatribas contra el vanguardismo de un Piazzolla —en el que ve un avatar más del progresismo vacuo, que hace tabula rasa de todo pasado y celebra el apotegma “todo tiempo futuro será mejor”— y sus implacables críticas al tango-mercancía, fabricado en serie para su consumo standarizado; sus incursiones en una poesía surrealista que, lejos de una pretensión meramente lúdica o “formalista”, no deja de lado la preocupación social. En cada estación de su compleja biografía, llena de ramificaciones, la visión centeyeana se empaña por el anhelo doloroso de un hogar; quiere hacerse a la mar y retornar a la patria pequeña de un barrio, de una esquina, de un café. Visitante fugaz de mil casas y pensiones, Centeya fue un inquilino perpetuo de la nostalgia.

Pero su vena evocadora —cara luminosa de su romanticismo— encuentra su reverso en el agrio descreimiento que a cada paso acecha su pluma, y en el que a menudo se instala. La resistencia se convierte en denuncia. Es el Centeya de El Vaciadero, su novela rante, y de los poemas “Batimento” y “Atorro”, sin olvidar su “Valsecito cursi” y su puteada esdrújula, sus musas barrosas y su áspera ironía. Algunas de sus páginas más celebradas encarnan ese pesimismo agónico, que se niega a la derrota a pesar de saberla inevitable. Que pone el dedo en la llaga, sin regodearse en el dolor. Un Centeya desesperanzado convive —nihilista al fin— con el evocador de patios y empedrados, de cafés brumosos y de ochavas. Ellas trazan la geografía afectiva de una época pasada, frágil ciudadela espiritual en que buscar refugio —todavía. Discepolín y Manzi. El tango todo.

Julián Centeya resiste. No otra cosa hizo durante toda su vida, según el decir de su amigo, César Tiempo, quien decretara en impar definición: “el que quiere realizar una obra, dejar la palabra que nos quema la garganta si no se pronuncia, aún no preparados para realizar esfuerzos de suprema tensión, debe hacer suya la divisa de un héroe de Thomas Mann: resistir. Julián Centeya es un resistencialista que aprendió a resistir duramente a todo”. Dueño del mundo que da la esquina nos permite comprender la hondura de esa afirmación.

Para finalizar —y si se me permite—, quisiera usar aquí una expresión del propio Julián: estamos ante un libro para el pasado mañana argentino. Nosotros queremos adelantar las agujas del reloj.