Fabián Herrero y sus cúmulos de tinta

Una de las primeras comedias de Aristófanes, estrenada en el 423 a.C., es protagonizada por Strepsíades, campesino de buena posición, pero no aristócrata, que recurre al mismísimo Sócrates (ridiculizado como un absurdo sofista) en busca de educación. La ceremonia de iniciación consiste en ofrecerle un sacrificio a las nubes para que el discípulo acceda al conocimiento de las cosas divinas. Sócrates describe así a estas hijas del Océano: “Celestiales nubes, grandes diosas para los hombres improductivos, las que nos proveen de conocimiento y dialéctica e inteligencia y discurso asombroso y circunloquio y lenguaje chocante y seducción”.

Algo así como filósofas de las alturas que enseñan sofismas a los despistados y los soñadores que no perciben la realidad y que por eso andan por las nubes. Al parecer, desde antaño mala prensa han tenido en la historia del pensamiento esas minúsculas gotitas de agua suspendidas en la atmósfera.

Para nuestra felicidad, en un ensayo disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el romanista e hispanista Mariano Baquero Goyanes recogió lo que con inspiración musical denominó Cinco variaciones del tema de las nubes, de las cuales elegimos tres para la ocasión. En orden cronológico, la primera corresponde a Ramón de Campoamor, para quien “Vivir es ver pasar. (…) Tantas nubes, tan varias, revolando,/ el juego de la vida parecía”. La siguiente a Azorín, que vio en las nubes “la imagen del Tiempo”. Y la última, a Eugenio d’Ors: “Dos consuelos. En la tierra, la vegetación regada. Y en el cielo, una nube”.

Insoslayable en esta especie de estado del arte nuboso la mención de Las nubes, de Juan José Saer, donde a partir de la página 222 se despliega una de esas bellas y caudalosas construcciones típicas de su escritura: “Por fin, una tarde, las nubes empezaron a llegar. (…) Aunque todas eran semejantes, no existían, ni habían existido desde los orígenes del mundo, ni existirían tampoco hasta el fin inconcebible del tiempo dos que fuesen idénticas, y a causa de las formas diversas que adoptaban, de las figuras reconocibles que representaban y que iban deshaciéndose poco a poco, hasta no parecerse ya a nada e incluso hasta asumir una forma contradictoria con la que habían tomado un momento antes, se me antojaban de una esencia semejante a la del acontecer, que va desenvolviéndose en el tiempo igual que ellas, con la misma familiaridad extraña de las cosas que, en el instante mismo en que suceden, se esfuman en ese lugar que nunca nadie visitó, y al que llamamos el pasado.”

Touché. ¡Quién diría! Por ese caos secretamente cósmico de las lecturas, yendo de Aristófanes a Saer, urdimos un camino de resonancias para nuestra lectura de La nube es una flor que arrancó sus raíces de Fabián Herrero.

De por sí, dada su brevedad, cada poema de este libro constituye un cúmulo (cumulus) de tinta en el albo cielo de la página. Leer, aquí, equivale a “ver pasar” instantes que van cambiando de contenido en cada vuelta de hoja, en cada relectura.

El libro consta de tres partes: “La casa y el cielo”, que incluye “Invierno y verano (en mi barrio)”; “Flores de silencio”, subdividido en “Oro de luces, flores de silencio”, “En la Laguna Setúbal”, “En Rincón”; y finalmente “El poeta (en la casa natal)” que contiene “El poeta (en la costa santafesina)”. Todo un mapeo de escenarios y experiencias.

Como en la cita de Edmond Jabès que nos da la bienvenida a la lectura, el Herrero poeta se sitúa en un “entre” de “semisilencio” desde donde se propone decir “estoy”. El Herrero historiador –catedrático, documentado, riguroso– construye semisilenciosamente en este otro universo discursivo su microhistoria personal por medio de índices y símbolos, “Hundido/ en silencio. Abrazado/ al cuerpo de un instante”.

Así como el título relaciona tres elementos, uno terrestre (las raíces) con otro aéreo (las nubes) y uno de transición entre esos dos ámbitos (la flor), desde la primera sección –“La casa y el cielo”– hay una ligazón de lo sólido con lo etéreo haciendo habitables ambos espacios. Se destaca un símbolo en particular, la araucaria, por algunos aspectos que, nos parece, vale la pena señalar.

Sin dudas, la gran protagonista de cada instante es la naturaleza circundante tanto en lo bajo como en lo alto.

La araucaria, árbol del género de las coníferas, se halla en dos extremos del país: la Patagonia y el nordeste. Su nombre alude a la región de la araucanía, donde los aborígenes de la región la llaman pehuén. En su ambivalente condición de exótica y originaria, la araucaria impera en el patio real e imaginario de una casa del barrio Barranquitas de la litoraleña ciudad de Santa Fe, cobrando la magnitud de un tótem que conecta cielo y tierra de forma casi antropomórfica –como donde dice: “Abre sus ramas, sus cabellos/ de colores. La araucaria amanece/ cantando”– y que incluso constituye un punto de referencia ordenador del mundo: “De la casa salimos/ en silencio, el sol aún en el pecho/ de la araucaria./ Antes que salga/ la noche, luz/ y serenidad envuelven/ al barrio.”

Es notable que, salvo en dos instantes en los que aparece la madre y uno en el que aparece un hombre anónimo, prácticamente no hallemos presencia humana en el libro además de la del poeta, que incluso, en una especie de cameo cinematográfico, se ve y se muestra a sí mismo como tal. Sin dudas, la gran protagonista de cada instante es la naturaleza circundante tanto en lo bajo (árboles, flores, camalotes, río) como en lo alto (nubes, cielo, noche, luna). Como acertadamente señala Sergio Delgado en el sustancioso epílogo, “cada poema es el signo de una experiencia particular con lo propio, de una vuelta a la casa, al barrio, a la ciudad llamada ‘natal’, pero un regreso que nunca termina de encontrar su centro (…). Vistas de calles, casas, árboles, que son más por lo que fueron que por lo que enseñan actualmente”.

En definitiva, al cerrar el libro, vibra en nosotros, por simpatía, la percepción de que cada uno de esas vistas nos transmiten sensaciones vinculadas con la búsqueda de sí mismo por parte de alguien “Hundido/ en silencio. Abrazado/ al cuerpo de un instante” y que intenta capturar aquello vaporoso y evanescente por excelencia: el Tiempo, pasado presente en el ahora de la escritura.

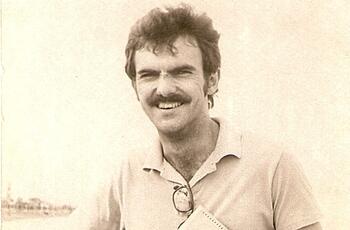

*Fabián Herrero nació en Santa Fe, en 1965, y es profesor en Historia (UNL), doctor en Historia (UBA), investigador de Conicet (UBA, Instituto Ravignani), profesor titular ordinario (UADER, sede Paraná). Publicó, como historiador, más de diez libros y más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales. En la década de 1980 formó parte de los talleres literarios coordinados por Hugo Gola y, también, los dirigidos por Edgardo Russo y Juan Manuel Inchauspe. Ha publicado 13 libros de poesía, entre otros: Quién no le tiró una piedrita al mundo, Poemas 1988-2018 (Alción, 2020), La luna tiembla en mi cuerpo de agua (Barnacle, 2021) y Días como perros perdidos (Barnacle, 2022).