Borges y su “Curso de literatura argentina”: un breve viaje hacia la decepción

Borges, ¿cada día escribe mejor? O, dada la constante exhumación de charlas, conferencias, entrevistas, conversaciones, Borges, ¿cada día parla mejor?

Las “apariciones” de inéditos, manuscritos, grabaciones, desgrabaciones y otras yerbas de nuestro máximo escritor gozan de buena salud. Y parece que la oportuna muerte de su viuda, querellante serial, adicta a los leguleyos más que a las buenas letras, no hará más que disparar esa rozagante energía póstuma, de modo que nos veamos atiborrados por un corpus siempre presto a expandirse. Llegarán sin dudas nuevos archivos, nacionales y extranjeros, dispuestos a sorprender con cartas, borradores o cintas magnetofónicas.

Pero concentrémonos en uno de los recientes inéditos ya éditos, en este caso, la desgrabación y edición en Sudamericana de algo cuyo título promete grandes cosas: su Curso de literatura argentina, dictado en la Universidad de Michigan en 1976. Ese año, estrenando orfandad de castraciones y sobreprotecciones de doña Leonor, Borges demostró una voluntad sorprendente para emprender viajes, asistir a fiestas, charlas, recepciones, y para aceptar honoris causa, en una cuasi neoadolescencia allá por las vastas sendas del gigante del norte.

Antes de este curso, Borges nos había dejado, por escrito o vía las homéricas “palabras aladas”, introducciones a distintas literaturas: una especialmente brillante al conglomerado de textos del medioevo germánico; dos bolillas de un curso no menos brillante de literatura inglesa; dos manuales respetables sobre letras inglesas y norteamericanas; un artículo calamitoso sobre la literatura portuguesa… y ninguna introducción a la literatura argentina.

Aquel año en Estados Unidos le solicitaron una serie de clases sobre el tema y accedió. Dichas clases fueron grabadas por el mentor de las mismas, Donald A. Yates (traductor, escritor, y uno de los grandes difusores de la literatura policial argentina), quien entregó los casetes, en uno de sus últimos viajes a Buenos Aires, a Nicolás Helft, innegable erudito borgiano, a quien le debemos una minuciosa bibliografía de los textos de nuestro Vate, bibliografía que en su última edición suma una utilísima guía de autores citados por Borges.

Helft es, al cabo, el responsable de la edición del curso: de su prólogo, de sus notas, y de los criterios de transcripción. Es decir: de cuánto dejar de la oralidad borgiana para que el texto no se convierta en ininteligible, qué latiguillos o reiteraciones fatigosas podar, o qué agregar entre corchetes. Borges, en la oralidad, suele ser desastroso con los circunstanciales de tiempo. Helft también ha decidido, no sin arbitrariedad, resumir o parafrasear las preguntas que le plantean los alumnos, o eliminar aquellas que consideró redundantes o irrelevantes, al punto de que Borges se repitiera a sí mismo a la hora de contestarlas. Agreguemos que las notas nos parecen harto insuficientes. El curso se dictó en castellano, pero Borges solía reforzar una expresión dando su paralelo en inglés; ahora bien, esos paralelos se traducen, ¡pero no los fragmentos de poesía en lengua inglesa que se recitan! Se corrigen al pie las memorizaciones defectuosas de Borges de tal o cual verso, pero rara vez se precisan las localizaciones de esas citas, que bien podrían haberse hecho desde ediciones de referencia, o simplemente, en el caso de los grandes poemas como el Martín Fierro, ubicando parte, canto y versos. Escasean las notas sobre intertextualidad, que conecten con ciertas declaraciones borgianas, al menos sus loci classici, las ideas afines de sus obras canónicas, sus prólogos, y un largo etcétera. Más grave aún: el Curso de literatura argentina carece por completo de un índice onomástico o analítico general que nos permita bucear dentro del mismo texto. Se extrañan los índices como los que portan los Textos recobrados o el Borges profesor.

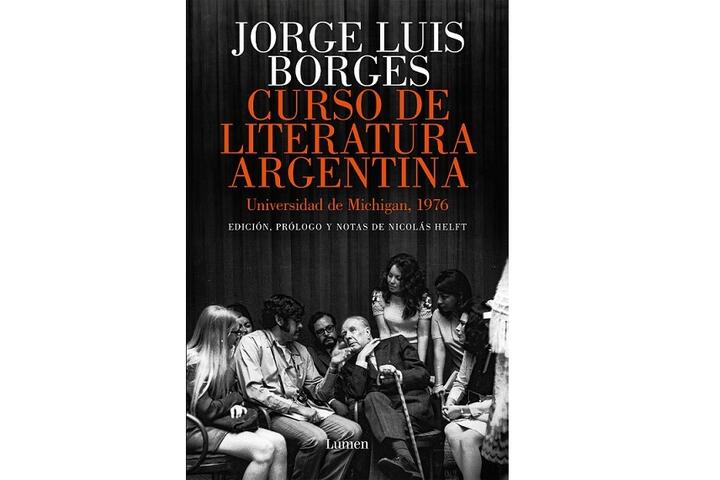

Detalle no menor –y esto ya no corre por cuenta de Helft–: la tapa es un adefesio. Una foto en severo blanco y negro que parece una composición rembrandtiana es desaforadamente iluminada por un título en naranja flúor, como salido de una instalación de Dan Flavin. Busco en vano al culpable de tamaño sincretismo: “Diseño de tapa, Penguin Random House Grupo Editorial”. Y sí. A los holdings no se les puede exigir demasiado buen gusto.

Argentinos, a las cosas

Pero hablemos de cosas ¿mayores?, a saber, el propio curso borgiano. Helft lo define, en el prólogo, como “una historia personal, y por momentos irreverente, de nuestra literatura… Consiste, en gran medida, en las lecturas de toda su vida y en materiales autobiográficos, como historias sobre los indios y la vida en la frontera a mediados del siglo XIX que oyó de su abuela o en la estancia de su amigo Adolfo Bioy Casares; anécdotas referidas por su madre, que conoció, por ejemplo, a Almafuerte; otras que le contó Álvaro Melián Lafinur, su ‘tío oriental’, y, naturalmente, recuerdos del propio Borges sobre Lugones, Groussac o Güiraldes”.

Helft es generoso con la definición; a Borges, como a los próceres, solemos medirlos con una vara especial. En mor de su genio, perdonamos sus banalidades; por lo mucho que nos ha brindado, incluido en el campo de la inagotable ironía, solemos pasar por alto el exceso de boutades injustas. El dicho jesuánico, en cambio, reza que al que más se le da –en este caso, genio y talento a granel– más debe exigírsele. Lo cierto es que este curso peca de algo más que de “irreverencia”; peca de crasa inexactitud, de anacronismo, de rencor retrospectivo.

Más que un curso, estamos ante un manual de chismografía y que a veces ni siquiera divierte. Se acerca mucho más a esas malignidades, no siempre acertadas, que pueblan el Borges de Bioy Casares, que a las muchas inteligencias que, sobre literatura argentina, nos ha dejado sembradas en otras partes: en sus estudios monográficos sobre Lugones, Carriego o el Martín Fierro; en sus prólogos brillantes, lacónicos, imprescindibles. Pero la cuestión es que no estamos ante charlas de sobremesa con Adolfito y Silvina, ¡sino ante un curso universitario!

Porque si al menos se ciñera a hablar de literatura…, pero no. Borges se niega (y con razón) a tratar nuestros clásicos in abstracto. Mas al intentar brindarles un contexto, solo demuestra su supina ignorancia de la historia nacional –¡declara que su fuente principal será Vicente Fidel López, cuya Historia argentina cargaba ya con un siglo casi de existencia!– y su superávit de anécdotas, muchas veces baladíes (para usar una de sus palabras favoritas), recogidas del anchuroso cotorrerío familiar, racista y clasista pese a su estatus más que mediano.

En ese sentido, el Curso… parece una confirmación paródica de todas las conclusiones, certeras o atrabiliarias, que apenas unos años antes David Viñas había dejado asentadas en el ya clásico Literatura argentina y realidad política. Metido a historiador, sociólogo o etnógrafo, Borges no tendrá empacho de hablar de su propia clase como la única defendible, o de avalar clichés, de variopinta procedencia, como la de la valentía inquebrantable de los conquistadores españoles, la cuasi estupidez de los indios, la irreligiosidad absoluta de los gauchos, la haraganería de los negros, y, de yapa, ¡de la ausencia de racismo en la sociedad argentina! La Argentina maravillosa de Borges es la de 1910; la industrialización (sic!) es un mal que nació con el peronismo (¿nunca vio fábricas en sus legendarias caminatas anteriores a 1945?). Si su comprensible antiperonismo le impedía ver los incomprensibles crímenes de la Revolución Libertadora, ¿era necesario que retrotrajera su odio hasta 1930, al punto de decir que el golpe contra Yrigoyen había sido apenas un desalojo pacífico? ¿Realmente podía ignorar, él, Borges, ferviente yrigoyenista en su momento, aquellas violencias producidas contra un señor mayor, enviado a Martín García mientras su casa era literalmente expoliada y destruida? En 1976, ¿todavía valía la pena utilizar a un impertérrito auditorio norteamericano para exhibir viejos resentimientos, resentimientos en los que caen Ricardo Rojas, Eleuterio Tiscornia, Marechal, León Felipe y tantos otros?

Las 10 clases se concentran en siete personajes: Ascasubi, Hernández, Almafuerte, Lugones, Groussac, Güiraldes y Sarmiento"

Las diez clases se concentran en siete personajes. Borges repite el viejo lugar común –que los académicos siguen fotocopiando alegremente– de nuestra ausencia de literatura colonial. Ergo, comienza su historia con los románticos y la lleva apenas hasta el Don Segundo Sombra (1926) o, a lo sumo, los póstumos Romances de Río Seco (1938) de Lugones. Asegura que la literatura argentina no ha producido nada que haya podido sumarse al caudal de la literatura universal: con real o fingida modestia, se soslaya a sí mismo, que ya formaba parte del “canon de occidente”. En cuanto a los siete personajes, podemos catalogarlos como: tres que escriben para el bajo pueblo (Ascasubi, Hernández y Almafuerte, aunque sólo éste tenga auténticas raíces plebeyas), tres que escriben para las élites (Lugones, Groussac, Güiraldes) y el séptimo, pero primero en ser tratado, el inclasificable Sarmiento. Son escritores que respeta, de un modo u otro; los que no le merecen respeto alguno, como Guido y Spano, Olegario V. Andrade o, increíblemente, Lucio V. Mansilla, son víctima de su sorna. A veces se contradice: Calixto Oyuela puede quedar bien o mal parado, según la clase en que se lo mencione. El método seguido con cada uno de ellos es casi siempre el mismo: un anecdotario que hace las veces de biografía, la presentación de su obra principal, el recitado de memoria de algún fragmento o su lectura por parte de alguno de los alumnos, y las correspondientes glosas borgianas. Es en esta función de escoliasta casi medieval donde más admiramos sus saberes y sus intuiciones o incluso su buen humor. Pero, lamentablemente, su historicismo a la violeta y su mester de chismografía logran que esos buenos momentos luzcan mucho menos de lo que merecerían.

Un curso de literatura argentina como el presente solo sería posible hoy en alguna rancia universidad privada de las de tercera línea; y con esto no avalo las políticas cancelatorias y seudoprogresistas de algunas autopercibidas como de primera… Mucho menos se publicaría un curso de este estilo sin la portación del renombre de Borges. En poco nos ayuda a comprender nuestra literatura, pero en mucho a conocer a un Borges sin pátinas de bronce. En ese sentido, la publicación de libros como este sigue siendo un hecho que se agradece.

Un análisis más profundo de estas clases –que no es posible realizar aquí– nos llevaría al viejo tema de la coincidentia oppositorum, a la sorpresa de ver cuánto coincidía el viejo maestro con algunos postulados de sus más aborrecidos contrincantes. Por ejemplo, su inesperado filohispanismo resulta tan caricaturesco como la monótona “hispanidad” torquemadista de algunos de nuestros nacionalistas. Por otra parte, en un momento muy curioso del curso, cuando –creo que por primera vez en su obra édita– aborda con cierta profundidad el olvidado libro Argirópolis (1850) de Sarmiento, solo lo hace para denostarlo y reírse. Ahora bien, todos sabemos que el inconmensurable Sarmiento ha sido ecuménicamente mal leído por liberales (¡cuántos liberales como Sarmiento agradeceríamos en este momento, cuando todos los que portan ese nombre se dedican a mancillar o malvender legados como el sarmientino!) y revisionistas. Borges coincide, en su denuesto de Argirópolis, con el vergonzante silencio que los nacionalistas dedicaron a esta obra; obra que es, de pe a pa, una utopía ortodoxamente federal, más aún, una utopía que sueña con una confederación bien sudaca de Estados Unidos de América del Sur, como contrapartida del entonces incipiente –pero paladinamente intuido por Sarmiento– imperio del norte. Una utopía que olvidan los revisionistas, y que Borges, ciertamente, no podía alabar ante un público norteamericano…

Se busca de una metodología

Terminado este excurso, convenimos con que la exhumación de inéditos de la que hablábamos más arriba es siempre saludable: sabemos que de un gran escritor deben rescatarse, y casi siempre en contra de sus propias determinaciones, hasta las anotaciones de las compras para el almacén, el esbozo de una disertación dicha a desgano, o un protoverso escrito al dorso del ticket de un café. Pero no menos importante es consensuar una metodología de publicación, para que aparezca en un formato digno, interactuando con lo que ya Borges consideró su canon. Y he aquí la gran tragedia borgiana, o de sus lectores: la carencia de esos criterios, a los que este curso viene a sumarse. Carencia en las pautas de desgrabación, anotación, epilogación, creación de índices y referencias cruzadas, etc. Todo el material póstumo, ha sido editado con principios harto disímiles, contradictorios, fluctuantes, así como lo han sido las políticas para sus reimpresiones o su descatalogación, al punto de que las figuritas difíciles se vendan a precios exorbitantes o en ediciones pirata.

Y si eso fuera todo… Todavía carecemos ¡a cuarenta años de la muerte de Borges! de una edición crítica de su obra. La mal llamada edición crítica curada por Rolando Costa Picazo e Irma Zangara apenas si merecería el nombre de edición anotada, y mal anotada: nos entrega, por ejemplo, profusas biografías de personajes archiconocidos, y ninguna pista para una reconstrucción genética de sus obras más tempranas, y más intervenidas por el propio autor, hasta el punto de haber tornado irreconocible casi la versión primigenia o sencillamente, eliminarla.

Sería inestimable que holdings editoriales, centros especializados y herederos, sin desechar la explosión de inéditos, nos los ofrecieran en formatos decorosos, con un mínimo de uniformidad, y, sobre todo, priorizaran ediciones criticogenéticas de los textos ya canónicos, a los que tales inéditos deberían ir sumándose en un todo continuo. Recordemos las palabras del maestro: el laberinto finalmente nos salva, porque por intrincado que sea, una idea, un orden, un hacedor son su fundamento. Lo insalvable es el caos. El corpus borgiano parece hoy un hijo del Caos y de la Noche, y las tribus académicas que debieran ordenarlo juegan a una ceguera que no es la del Maestro. Menos papers, quizás menos inéditos, pero es hora de concretar un trabajo honesto.