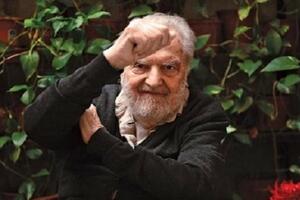

Claudio Zeiger: “Lo mejor que puedo decir a mi favor, y esto resuena en la literatura del presente, es que jamás me victimicé”

Todo artista es una compleja síntesis que trasciende su propia época. En el inicio: la convicción de que se va a sobrevivir para contarlo. El fracaso más rotundo es la muerte, siempre llegando a destiempo, ya lo dijo Sartre; y tal vez por eso: “Si la literatura no es todo, no vale la pena perder una hora en ella”. El miedo, entonces, a perder esa hora. Porque Camus nos enseñó con su propia vida que se puede compartir un destino que no nos pertenece.

“Si antes pude haber borroneado alguno que otro texto, una canción o un poema, desde que militaba en la clandestinidad ya no lo hacía, me había quedado mudo, rompía papeles, no dejaba rastros ni huellas de mis pensamientos. Curiosamente, en nombre de la seguridad y de la lucha, estaba silenciado. En caso de haber podido romper esa maraña de no escritura y acción directa, con una mano en el corazón, otra en la lapicera, ¿qué podría haber escrito? Los soldados tienden al silencio”, dice el narrador en Iniciación a la noche, la nueva novela de Claudio Zeiger publicada por Emecé. La afirmación última se parece a la sonrisa del sobreviviente. El silencio del soldado se traduce en una infinidad de borradores mentales que recién se van a materializar en obras una vez que la iniciación dé lugar a esa lucha secreta con la vida y la literatura.

“¿Por qué quería escribir?, se pregunta el narrador, “¿Para qué? Hoy contestaría con un dejo de melancolía no exenta de pudor: para acelerar la combustión, el proceso destructivo. Como sobreviví a la noche, al sexo y a la literatura concebidos como hechos malditos, solo me quedaba desandar el camino inverso: el de la destrucción de la experiencia, la revisión de lo actuado, la composición arduamente buscada, la indagación acerca de las formas”.

AGENCIA PACO URONDO: Hay un camino inverso que recorre el narrador, planteado al comienzo de la novela en forma de enumeración, una especie de bitácora donde resulta central la palabra experiencia.

Claudio Zeiger: Y, fijate, esa enumeración que hago desde el comienzo y luego voy retomando como si me lo repitiera a mí mismo, como si quisiera grabármelo en la memoria, sale de su negación, casi, dialéctica. Como no pude consumar el programa inicial de la autodestrucción, ahora tengo que remontar el camino inverso: construirme a mí mismo. A veces me da risa el mandato actual de “deconstruirse”. ¡Con lo que me costó destruirme y construirme! Pero si lo pienso mejor, cualquier libro confesional y autobiográfico es una forma de deconstrucción pero en un sentido muy profundo. Te hacés estallar en pedazos y luego vas rearmando las piezas. En mi caso, son las piezas que enhebran vida y literatura. Es un proyecto existencial básico, un programa arduo, pero a la vez sencillo, diría: fácil de entender y de transmitir. Y creo que ese es el corazón del libro. Arduo y simple a la vez. Poner el cuerpo y pasar la voz.

Más adelante, casi en las páginas finales, doy mi opinión acerca de qué es lo que hay que saber acerca de la sinceridad en la literatura, que me parece que, en definitiva, es el gran problema material y formal de Iniciación a la noche. ¿Qué es la sinceridad en la literatura? ¿Si te pasás de rosca, estás abonando un “negocio” de la sinceridad? No voy a repetirlo aquí, pero es algo así: arduo, ético y a la vez muy simple. Algo que está a la vista y, sin embargo, hace falta hacer el recorrido de la experiencia para tener una respuesta que parece tan obvia. Hay que tener un espejo y mirarse de vez en cuando.

APU: En principio, hay una continuidad con “Infancia en Mataderos”, tu anterior novela; pero hay otra clase de trabajo con el lenguaje en “Iniciación a la noche”.

C.Z.: La continuidad con la infancia es tan obvia como cruel, como fue cruel y doloroso para mí dinamitar Infancia en Mataderos en este nuevo libro. Ojo: Infancia termina con la imagen de la demolición del hospital Salaberry –el gran emblema de Mataderos, la gran víctima de la dictadura en la ciudad-. El narrador, yo, digo: “Y entonces sí se terminó la infancia para siempre”. Hay algo inevitable y que en todo caso arma ese contraste: tuve una infancia feliz, una adolescencia de mierda y una juventud eufórica, dura y compleja. Este libro no podía ser otra cosa que la negación del otro, aunque yo confío en el tiempo, en el lector de un futuro que pueda suturar mis heridas en su lectura y hacer de estos dos libros, uno solo.

En cuanto a la cuestión del lenguaje en ambos libros, creo que se relaciona con esto. En Infancia me pude expandir en cierta expresividad, en cierto lirismo evocativo, porque es pura mitología, pura invención del mito de origen. No hay nada del orden de lo autobiográfico que no esté envuelto en mitología, en ilusiones, en ensoñaciones de futuro. Pero yo necesitaba de forma imperiosa que el lenguaje de Iniciación a la noche fuera claro y preciso en su crudeza, en su descarnada autoobservación: cartesianamente crudo. Es una meditación metafísica donde el sexo ocupa, digamos, el lugar del ser, o de la razón.

Yo creo que el parteaguas es la aparición del deseo, cuando el yo se desprende de sí mismo y después de las lógicas dudas y timideces, se arroja de cabeza sobre el mundo, sobre lo otro, atraviesa límites que ni sabía que existían. Ahí es donde me aferro al fetiche: el primer libro. Para mí, que tendía a disgregarme, el primer libro se convirtió en el ancla, un ancla, digamos, discutible en medio de la tormenta. Pero ancla al fin. En un momento yo creo que el primer libro, que en la realidad es mi primera novela, Nombre de guerra, me salvó de convertirme en mi propio fetiche, mi brillo privado. Lo pude poner afuera: la primera edición casi inhallable de ese libro con tapa en blanco y negro, de una editorial más que alternativa, híper marginal como Vian de una revista todavía hoy maldita como V de Vian. Yo habría terminado feliz con todo en ese momento. Había producido mi propio fetiche. No cualquiera.

APU: A veces, una historia nace mientras se está escribiendo otra y obliga a tomar apuntes para luego regresar, ¿sucedió algo de esto con “Iniciación a la noche”?

C.Z.: A diferencia de Infancia en Mataderos, que la escribí en orden y en paz, en una paz formal casi increíble, la escritura de Iniciación a la noche fue mucho más tormentosa. En cierta forma, inconscientemente, creo que reproduje la dificultad de aquel primer libro. Escribir un primer libro, salvo que sea una recopilación de prolijos cuentitos corregidos en clínicas literarias, es una proeza. Mirás hacia atrás y decís: ¿Cómo pude hacer esto? ¡Y solo! Nadie leía una línea ¡Nadie!

De entrada, en Iniciación…, yo identifiqué cuatro unidades, o partes, o cuentos. Y los identificaba como: “Juventud”, “Historia de una pasión intelectual”, “La revelación” y “Sexo y traición”. Y si lo leés, te das cuenta que esas unidades, esos bloques, están. Pero fui pasando una y otra vez, agregando, sumando, nunca sacando, reescribiendo, condensando, revisando. Fue difícil en ese sentido, algo no me terminaba de cerrar en las formas, y creo que ese es uno de los sentidos de ese primer fragmento acerca de la composición arduamente buscada. Ojo, vale también para libros como Nombre de guerra o Adiós a la calle. Finalmente me decanté por esa forma de fragmentos continuados, sin títulos, sin cartelitos ni mayúsculas. Yo creo que es la forma más adecuada para este libro.

APU: Hay encuentros casuales, iniciáticos y fundacionales, noviazgos y amistades que, literariamente hablando, desde el presente del narrador parecieran ser piezas de un todo constituvo de esa voz, ese ser difuso como la "Cara del Ángel".

C.Z.: Uno podría pensar que eso que señalás es precisamente el rompecabezas de la experiencia y el puntapié inicial de la reflexión sobre la experiencia. En un momento dado, en el libro, la narración se dispara. Hay como un efecto de cascada, el viaje se hace vertical, no frena. Y sí, está esa figura de Cara de ángel, pura lucha por la vida. Yo romantizo mi mirada sobre este personaje porque ahí me permito un poco, romantizar mi pasado, mi experiencia. Una de las cosas que más me acuciaban en los 90 era el gasto de energía, excesivo, horas y horas para llegar a la dichosa “experiencia quemante”. ¿Valía la pena? En vez de sentarme a escribir, volvía a la calle, a la noche. Como Cara de ángel: “me hundía en lo real”. Entonces, la estrategia era decir que todo eso valía la pena si aferrado a mi deseo, a ciertas banderas militantes, saldría de todo eso con un plus de lucidez, de sinceridad, de literatura. Lo mejor que puedo decir a mi favor, y esto resuena indudablemente en la literatura del presente, jamás me victimicé. Jamás me construí como el escritor víctima porque era un pobrecito que venía de Mataderos, o porque andaba perdido en su noche, porque lo discriminaban por esto o lo otro.

APU: "Acumular experiencia, una preparación para la narrativa" ¿Es ése tu vínculo con la literatura?

C.Z.: “Acumular experiencia, una preparación para la narrativa”. El subtítulo podría ser: O como convertir una coartada en un programa literario ¿no? Pero yo asumo sin remilgos que lo que fue amalgamando, integrando al Yo, al autor, al narrador, al periodista, todas las figuras o, si preferís, máscaras, que fui asumiendo, pasaban por ahí, por lo que dice esa frase que subrayás. Agregaría un matiz: la experiencia del margen o de los márgenes. El margen del margen, por decirlo con un giro que tanto uso en el libro: la juventud de la juventud, el comienzo del comienzo. Como en el fondo soy un snob de Liniers, nunca cedí al miserabilismo, a la fonda y el vino malo, yo persigo una forma desde chico, como Rubén Darío, y esa divisa es irrenunciable. Pero explorar los márgenes auténticos, los abismos de la mente y de los vínculos, eso sí. Y siempre, siempre, revisarse, leer, estar abierto a lo nuevo, no ser caprichoso ni terco. Esto me lo digo ahora cuando tengo cierta sensación de vaciamiento: bueno, yo ya dije “lo mío”, ya está. Ojalá haya un rumbo nuevo en el futuro, coherente, por supuesto, pero nuevo.

APU: Hay en la novela, al ubicar al narrador en cada época iniciada, muchas cosas muy bien trabajadas, una cuestión en particular: de lo público a lo privado, me refiero a la militancia politica y la sexualidad, que se conjugan finalmente, ¿ no?

C.Z.: Es bien interesante este punto, quizás, ahora, con la salida del libro en este momento alto facho, decisivo. Yo creo que una de las afirmaciones más fuertes que hago en Iniciación a la noche es: “Yo era un desertor”. ¿De dónde desertaba? De la militancia de izquierda radicalizada, delirante pero heroica, frontal, en los últimos tramos de la dictadura y en la apertura democrática. De la cultura de izquierda que venía de mi viejo, de la biblioteca de la casa de Mataderos. Y, de pronto, pegaba un salto a la cultura gay o queer, aunque eso era más nebuloso. Leía a Foucault desde ahí. Y para darle una vuelta de tuerca casi paródica, cuando salías a la noche no había vestigios de esa subcultura gay en los lugares de encuentro. Era como encontrarte con punkitos que ni sabían qué era el punk.

De la denuncia de Sumo de que se peló por el asco que da tu sociedad, a pibes y pibas que se rapaban o se hacían raros peinados para ir a bailar. Un merengue importante. Y que puede parecer muy menor frente a la épica de la clase obrera o, como se dice ahora, el campo nacional y popular. Era, sin embargo, algo decisivo y lo terminé encontrando en el escritor y crítico uruguayo Roberto Echavarren: la importancia de poner el foco en “la guerra de estilos”. Hoy le decimos batalla cultural. Y haber participado de mundos no diría antagónicos, pero sí tan distintos, bueno, no quiero negar que sufrí fuertemente esa escisión, pero hoy me hace sentir fortalecido, más pleno. Un broche de oro a la dichosa experiencia. Y finalmente, en este libro, pude narrarla y sobre todo, reflexionarla. Hacerla carne, hacerla palabra.