La presencia y la invisibilización de los Charrúas en el Uruguay

En abril de este año, tras un episodio violento en la final de la Copa Nacional de Clubes de Uruguay, el entrenador Hebert Noya lanzó una frase que recorrió los medios: “Parecemos indios”.

Más allá del contexto futbolístico, el comentario no fue ni inocente ni aislado. Expresiones como esa condensan una herencia profunda: la asociación entre lo indígena y lo irracional, lo salvaje o lo incontrolable.

Una herencia que, a dos siglos de independencia, sigue moldeando nuestra manera de pensar.

Desde una mirada crítica, se trata de un acto de violencia simbólica. Como explican Aníbal Quijano y Walter Mignolo, la “colonialidad del poder” no desapareció con el fin del dominio europeo: se mantuvo en la cultura, el lenguaje y la epistemología.

Así, el “indio” continúa siendo el otro —lo que debe ser superado, negado o domesticado— mientras lo blanco y lo occidental ocupan el centro de la legitimidad social.

Pero en Uruguay, ¿qué tan cierto es el mito del país “sin indios”?

Una historia casi borrada

Antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios del Río de la Plata — especialmente la macroetnia charrúa— habían desarrollado modos de vida complejos, basados en la movilidad, la relación con la naturaleza y una estructura social flexible, sin jerarquías rígidas.

Grupos como los charrúas, bohanes y guenoas habitaron lo que hoy es Uruguay y regiones limítrofes de Argentina y Brasil. Cazaban con arco y boleadoras, vivían en tolderías desmontables y, tras la adopción del caballo, fortalecieron su autonomía frente a las sucesivas oleadas colonizadoras.

Esa resistencia tuvo un precio. Con la construcción del Estado-nación en el siglo XIX, la diversidad fue percibida como una amenaza. En nombre del “orden” y la “civilización”, el país en formación necesitó borrar lo que consideraba su pasado bárbaro.

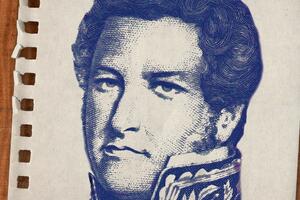

La matanza de Salsipuedes en 1831, ordenada por Fructuoso Rivera, marcó el punto culminante de ese proceso. Como señalaron Mandrini y López Mazz (2006), el exterminio fue doble: físico y simbólico. El indígena debía desaparecer para que la nación pudiera definirse como blanca, civilizada y europea.

Paradójicamente, el mismo Estado que los aniquiló terminó apropiándose de su figura. La famosa expresión “garra charrúa” se convirtió en emblema de orgullo nacional, especialmente en el fútbol, transformando a los antiguos enemigos del orden en símbolo de identidad colectiva.

Un uso simbólico que celebra la fuerza indígena, pero silencia a sus descendientes.

Entre la memoria y el olvido

Hoy, casi dos siglos después, el debate sobre la herencia indígena sigue abierto.

¿Fue Salsipuedes un genocidio? ¿Hay descendientes charrúas en Uruguay? ¿Qué significa realmente ser “charrúa”? Las discusiones se reactivan cada tanto, a veces desde el mundo académico, otras desde la polémica mediática.

Cada vez que juega la selección uruguaya, los relatores repiten la fórmula: “la celeste charrúa”, sin detenerse en el peso histórico de ese nombre.

Gracias a los aportes de arqueólogos, antropólogos y cronistas, se ha podido reconstruir parte de la cosmovisión charrúa. Según el maestro Gonzalo Abella (2001), la muerte no era un final, sino una transformación: el espíritu se fundía con la naturaleza, convirtiéndose en jaguar, pájaro o viento.

Quizás por eso se decía que, en la batalla, los charrúas no luchaban solos: los acompañaban sus muertos.

En el presente

Hoy, la lucha por la visibilidad indígena trasciende las aulas universitarias.

El Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), que reúne comunidades de todo el país, reclama el reconocimiento del pueblo charrúa como entidad preexistente al Estado uruguayo. Exigen acceso a tierras, participación en políticas públicas, educación intercultural y la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Tras la asunción del presidente Yamandú Orsi en 2025, el CONACHA reiteró que la invisibilización persiste y que es necesario avanzar hacia un reconocimiento pleno de los derechos indígenas (Hoy Canelones, 2024).