Vivir de rodillas: continuidades y rupturas entre el Pacto Roca-Runciman y el Acuerdo Quirno–EE.UU

I. Dos proyectos en pugna

La historia argentina esta jalonada de luchas, conquistas, avances, felicidad, justicia, pero también de largos periodos oscuros donde prevalecen la desigualdad social, la sumisión nacional, el individualismo extremo, los negocios de unos pocos. No es útil la simplificación maniquea de reducir todo a una lucha de los “buenos” contra los “malos”. Se trata de la contraposición y la disputa entre dos modelos de país, entre dos formas de asumir nuestro destino como nación.

La primera de estas perspectivas parte del convencimiento que el destino geopolítico de la nación es ser uno de los arietes de la integración continental de América Latina con la justicia social como bandera y con un proyecto productivo industrial que se desmarque de los diversos ciclos de la división internacional de la producción y del trabajo. Para esta mirada el protagonismo popular es indispensable y la democracia no es un mero procedimiento formal de elección de autoridades sino una forma de construir una comunidad organizada a partir de la participación en la conformación del rumbo nacional de las organizaciones libres del pueblo. De alguna manera, es que estas le pongan su impronta al Estado y que este cumpla un papel central en la economía garantizando la equidad, la igualdad de oportunidades, la movilidad social ascendente, etc.

El otro proyecto, en cambio, parte de la base de aceptar como si se tratara de un hecho inexorable la condición periférica de Argentina, alejada de los centros de poder político y económicos mundiales. Es lo que alguna vez llamó un personaje que se llamaba Escude: “realismo periférico”. Entonces, desde allí, se piensa la inserción del país en el mundo atada al impulso de aquellos que prevalecen en la disputa por la hegemonía mundial. Se piensa en la integración y la complementariedad de la economía nacional con el mercado global y se lo piensa como una condición necesaria para la prosperidad partiendo de la falta de capitales y de desarrollo propio. Se cree firmemente que cualquier tipo de desarrollo va a venir de la mano de la inversión directa extranjera, del buen manejo de las finanzas, y el achicamiento del Estado para lograr el equilibrio fiscal, no como una meta de buen gobierno sino como un fin en sí mismo. La democracia para este gobierno está mas basada en la lógica republicana del equilibrio de poderes y el respeto a una institucionalidad que permite que el país sea aceptado en el cartabón de las democracias pluripartidarias occidentales.

La alternancia en el gobierno del Estado de ambos proyectos sume a la Argentina en una indefinición estratégica constante, unos cambios bruscos de timón que son incomprensibles desde afuera y del que sufren las consecuencias los que viven adentro.

Hoy estamos viendo uno de los intentos mas profundos de formatear al país conforme a los criterios de realismo periférico.

Como la historia es una herramienta extraordinaria para comprender y definir el futuro, lo que vamos a hacer es comparar la situación actual con uno de los infructuosos intentos de ese proyecto en un tiempo político de crisis similar al actual, un periodo que fue conocido como “la década infame”.

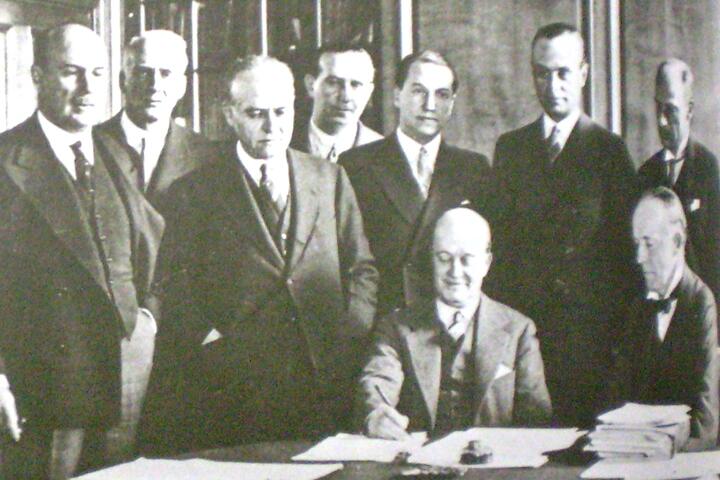

La base para establecer esta comparación va a estar dada por dos acuerdos comerciales firmados por la Argentina en contextos históricos muy distintos, pero unidos por una misma arquitectura de desigualdad: el Pacto Roca-Runciman de 1933 y el Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión firmado en 2025 por el canciller Quirno y el gobierno de los Estados Unidos.

La pertinencia de la comparación se vuelve evidente: ambos surgieron en momentos de crisis, ambos implicaron una relación profundamente asimétrica con una potencia económica y ambos definieron, cada uno en su época, el modelo productivo y la inserción internacional de la Argentina.

Aunque hayan mutado con las transformaciones del capitalismo global las condiciones de la lógica dependiente, existe un hilo de Ariadna que continua por debajo de la diversidad de formas y acuerdos específicos, que es la condición de sumisión nacional frente a un Imperio del que se acepta ser periférico y por ende destinado a aceptar las reglas de juego que impone. Las modalidades de esa dependencia mutan, lo que no cambia es la dependencia misma. La otra particularidad que cruza a ambos pactos es que son realizados respecto de una potencia que está en pleno proceso de perder su hegemonía a nivel mundial. Entonces la crítica se hace no solo a la aceptación de la condición de periférico sino a la inviabilidad especifica que conlleva elegir atarse a una potencia que está perdiendo la disputa mundial.

II. La Argentina entre imperios: de la libra esterlina al dólar

1. El mundo de 1933

El Pacto Roca-Runciman nació de la Gran Depresión, que había desplomado el comercio mundial y provocado que Gran Bretaña se replegara sobre sus colonias formales y una estrategia de cerrarse sobre sí misma definida en la Conferencia de Ottawa. La Argentina de la Década Infame, se había llevado puesta la democracia alcanzada por primera vez en nuestro país a partir de la sanción de la Ley Saenz Peña. Ese golpe de estado de 1930 se hizo precisamente para restaurar el modelo agroexportador que había tenido su apogeo a principios de siglo, pero que con el ascenso popular con la democracia empezaba a demostrar sus grietas, por donde se filtraban políticas nacionales que nada tenían que ver con aquella división internacional de la producción. Un claro ejemplo de ello, fue la creación de YPF bajo el impulso del General Mosconi, que le daba grados crecientes de autonomía energética al país. En definitiva, el marco político del pacto Roca Runciman fue el gobierno de una oligarquía agroexportadora asociada al capital británico, dependía casi por completo del mercado inglés: carne, ferrocarriles, servicios públicos y finanzas. Con esa fragilidad estructural fueron en búsqueda de un pacto con el Imperio británico que garantice de alguna manera eludir la profunda crisis que sumía al país y garantizar los negocios de la elite económica.

2. El mundo de 2025

El acuerdo Quirno–EE.UU. emerge en otro tipo de crisis. El modelo ultraliberal de Milei parte de un diagnóstico que para enfrentar endeudamiento y necesidad de dólares, hay que recurrir al equilibrio fiscal achicando y desfinanciando a las políticas públicas, desde las previsional hasta las educativas, pasando por las de discapacidad. Pero aun con el dólar pisado, ese equilibrio solo se mantiene con una entrada constante de divisa fresca. Esto coincide con la situación particular de los Estados Unidos, potencia hegemónica en declive relativa frente al ascenso chino, busca reordenar su zona de influencia. La Argentina aparece como un territorio clave para asegurar ciertos recursos estratégicos y como un peón en el tablero de la guerra comercial sino-norteamericana.

Es por eso que Milei se ha propuesto una política de alineamiento incondicional con Washington que parece ir mucho más allá de las “relaciones carnales” de la época de Menem. Una de las diferencias más importantes es que por entonces, a pocos años de la implosión de la unión soviética, los EEUU augurando el inicio de una era unipolar, ejercía una hegemonía incuestionable, y la prevalencia del dólar en los intercambios comeraciales del mundo contaba con una preminencia absoluta.

En cambio en la actualidad, el Estado nacional dominante, que emergió como hegemónico en materia económica y militar desde el final de la segunda guerra mundial, ve amenazada su preponderancia. El exponencial y planificado crecimiento económico y despliegue comercial de la República Popular China inexorablemente lo ha de convertir antes de cumplirse la mitad de la década de 2030 en la primera economía mundial. Si bien China se encuentra en una fase de desaceleración comparada con sus tasas de dos dígitos hace una o dos décadas, sigue creciendo a un ritmo claramente superior al de Estados Unidos. Los norteamericanos, que en el hoy de hoy siguen siendo la economía más grande nominalmente, enfrenta unas tasas de crecimiento modestas, lo que sugiere que el “motor” del crecimiento global probablemente estará más impulsado no únicamente por China, sino por el complejo y heterogéneo conglomerado de los BRICS, quien ya han trazado sus primeros pasos para hacer sus intercambios por fuera de la esfera del dólar, con consecuencias aun no debidamente ponderadas para la economía estadounidense. Sobre todo, si tenemos en cuenta el comercio intra BRICS que se duplicó entre 2002 y 2022, y supera hoy al 40 % del comercio mundial.

La coyuntura esta signada por un escenario de disputa sino-norteamericano en una guerra comercial de grandes proporciones y que resulta devastadora para las economías de los países sometidos a la condición de periféricos, que devienen en territorios de disputa.

Incluso la otrora incuestionable hegemonía militar norteamericana también esta puesta en crisis. Sobre todo, a partir del comienzo de la guerra de Ucrania, en la que la OTAN se metió de lleno en el conflicto sin poder demostrar la tan cacareada preponderancia absoluta de las FF.AA. norteamericanas en el mundo.

La pérdida de la hegemonía de EE.UU. hizo que estos se replieguen sobre el territorio que consideran su “patio trasero”: América Latina. Aunque la respuesta yanki llega mal y a destiempo porque de la mayoría de los países del continente ya tienen como primer socio comercial a los chinos, uno de ellos integra efectivamente los BRICS y tiene una economía con una fuerte burguesía nacional con proyecto propio. A esto se suma que la mayoría de las economías de la región, productoras de materias primas y alimentos, ni siquiera tienen una complementariedad dependiente con la economía norteamericana, sino que compiten con el núcleo productor de alimentos de la parte central de EE.UU. Esto no significa la irrelevancia total, por el contrario, existen ciertos recursos naturales de nuestra América que están en el centro de la disputa y que las fuerzas norteamericanas están preparados a defenderlos y utilizarlos como propios tal como expresó en su momento y sin eufemismos la Comandante del Comando Sur Laura Richardson. Para ellos el litio, el oro, el petróleo, el agua potable, son parte de sus propios recursos y están dispuestos a intervenir para que no caigan en manos enemigas.

En este marco y mucho más allá de lo ideológico hay que pensar el bloqueo económico y el acoso militar sobre Venezuela (primera reserva del mundo de petróleo) o el apoyo incondicional al régimen entreguista argentino (una de las mayores reservas de litio, tierras raras y agua potable).

En este contexto, el alineamiento incondicional del gobierno argentino con Washington lo coloca como pieza subordinada en la arquitectura que Estados Unidos intenta reconstruir en su patio trasero. Se pretende formar a la Argentina como proveedora estable de insumos críticos y como plataforma geopolítica, incluso con pretensiones de instalar bases militares en Tierra del Fuego para proyectarse sobre la Antártida.

III. Pactos espurios que garantizan la sumisión

1. El Pacto Roca-Runciman

Durante la llamada “década infame”, el gobierno argentino procuró salvarse de la crisis reafirmando su condición de semi-colonia de Inglaterra, tratando de ser incluida en el repliegue del Reino Unido sobre sus colonias formales. Las cláusulas más polémicas fueron las que consagraron la hegemonía extranjera en la cadena exportadora: el ochenta y cinco por ciento de las exportaciones argentinas debía pasar por frigoríficos ingleses; las empresas argentinas no podían superar el quince por ciento. Además, todos los fletes quedaban en manos británicas, porque Argentina carecía de una flota mercante propia.

El acuerdo incluía, además, mantener privilegios fiscales y aduaneros a los ferrocarriles británicos, y garantizar tratamiento preferencial al carbón de ese país, mantenido libre de derechos. Esa fuente de energía estaba en competencia directa con el aprovechamiento de recursos propios.

No sorprende que Lisandro de la Torre sentenciara en el Senado: “Ni una sola de las cláusulas de este convenio es equitativa para la Argentina; este pacto consagra la entrega más vergonzosa de nuestra economía al imperialismo británico”. Es por ello que lo quisieron asesinar en el recinto de la cámara de Senadores, falleciendo su compañero Enzo Bordabehere.

2. El Acuerdo Quirno – EE.UU

El comunicado de la Casa Blanca fue la vía de comunicación principal de este acuerdo. Ese comunicado cierra con esta frase: “EE.UU. y Argentina trabajarán de forma expeditiva para finalizar el texto del acuerdo para su firma y adopción de las formalidades locales y posterior ejecución”. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, publico en la red X este mensaje: “Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE.UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”.

Es claro que, en el caso del acuerdo anunciado por el ministro de relaciones exteriores Quirno (ex empleado de la entidad financiera norteamericana JP Morgan), debe tomarse en términos relativos y no como un texto definitivo. Tomará cierto tiempo hasta que el acuerdo pueda alcanzar su redacción definitiva y esté suscripto por ambas administraciones. No obstante, lo publicado hasta ahora -como principios básicos del acuerdo- permite extraer una serie de conclusiones preliminares. Primero, tal como el título preanuncia, se supone que es un marco para un acuerdo de concesiones recíprocas, pero en la realidad es un marco sumamente desbalanceado y asimétrico ya que sólo Argentina asume compromisos para un futuro acuerdo bilateral. No se especifican las supuestas concesiones que haría EE.UU. en beneficio de nuestro país y se detallan, en cambio, numerosas concesiones hacia el país dominante como la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, trabajo y eliminación de “distorsiones” de empresas públicas sobre algunos mercados, entre otros.

La base de este acuerdo es una relación reconocidamente asimétrica en la que nuestro país otorga preferencias arancelarias a productos industriales, tecnológicos, farmacéuticos, químicos y automotrices estadounidenses, mientras que Washington elimina aranceles para ciertos recursos naturales, productos farmacéuticos que no se encuentran en EE.UU. y facilitando supuestamente el incremento del ingreso de carne argentina, dejando la mayoría de las concesiones sujetas a fórmulas que pueden ser unilateralmente revertidas.

Dentro de estas consideraciones podemos leer: “Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores y las normas de emisiones estadounidenses, y aceptará los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”. Se trata de una concesión inédita. Argentina nunca había asumido un compromiso de estas características. No es una desregulación interna en sentido estricto, sino de la aceptación de condiciones impuestas por Estados Unidos, lo que implica una pérdida de soberanía regulatoria, al supeditar normas nacionales a criterios externos ajenos a los compromisos regionales y multilaterales vigentes. En esta cláusula como en la mayoría del contenido del acuerdo no existe ningún tipo de compromiso asumido por los norteamericanos en el mismo sentido de los asumidos por los argentinos.

“Afrontar las empresas estatales y las subvenciones: Argentina se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral” La lectura que hace un informe del CEPA sobre esta cláusula es que se dirige directa mente a la empresa estatal “INVAP, con la que Estados Unidos ha planteado su molestia en materia de competencia por los satélites geoestacionarios. Ya en los WikiLeaks en 2006, EE.UU. ponía el ojo en INVAP mencionando que "Las fuerzas armadas estadounidenses tienen intereses directos en la tecnología que resultaría de este proyecto." Tampoco descartamos que se dirija a empresas como YPF o ARSAT”.

El acuerdo armoniza normas técnicas, regulatorias, ambientales, laborales y de propiedad intelectual según estándares de los Estados Unidos, consolidando la dependencia normativa.

“Aranceles: Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”. Esta constituye la principal concesión de nuestro país. No hay reciprocidad, es decir, el beneficio sólo es para EE.UU.

Una de las cuestiones que lo emparenta con el pacto Roca Runciman es el referido a la carne. En el pacto del 1 de mayo de 1933 estableció que Inglaterra garantizaba una cuota de importación de carne argentina (alrededor de 390.000 toneladas). Este cálculo, que garantizaba la sobrevivencia de la ganancia de las grandes estancias dedicadas a la cría y engorde de ganado, estaba realizada no en base al máximo de las exportaciones realizadas por Argentina, sino tomando como parámetro uno de los peores años de la depresión. Y además tenía una cláusula particular respecto de los frigoríficos: el 85 % de las exportaciones debía realizarse a través de frigoríficos extranjeros; los argentinos podían aspirar a un máximo del 15 %.

En el pre-acuerdo firmado por Quirno se sostiene: “Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res”. El comunicado del gobierno argentino se sostiene que habría una “ampliación significativa del acceso de la carne bovina al mercado estadounidense”. Sin embargo, parece más una expresión de deseos que una realidad efectiva. Recordemos que, en el mes de octubre de 2025, cuando trascendió que Argentina podría incrementar de 20.000 a 80.000 toneladas las exportaciones de carne, fue la mismísima Secretaría de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, la que declaró que, de concretarse un acuerdo comercial, el volumen de carne que se compraría a la Argentina “no será mucho” y agregó que “nos aseguraremos de que nuestra industria ganadera esté protegida”. Como si fuera poco, afirmó que “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y que deberá garantizar la seguridad si se concreta un incremento del producto argentino”.

3. La clausulas antichinas y la redacción tramposa

“Consideraciones y oportunidades comerciales: Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos”. La intención es que EE.UU. se garantice el acceso privilegiado a los minerales críticos del país, sin contrapartidas en materia de valor agregado local. En la actualidad China domina la producción y el procesamiento de una gran cantidad de minerales críticos a nivel global y es una prioridad estratégica de EE.UU. contar con fuentes de provisión alineadas, lo que este acuerdo facilitaría. A esto es lo que se refería en su momento la Comandante del Comando Sur Laura Richardson.

El caso del uranio merece un análisis particular. La mayoría de los países con centrales nucleares dependen las importaciones de uranio. Este desequilibrio pone de manifiesto la necesidad de reinvertir en la producción primaria para evitar futuros riesgos de suministro. Se proyecta un crecimiento sostenido de la demanda de uranio hasta 2050, especialmente en China, India y Oriente Medio. Las reservas verificadas, estimadas en casi 8 millones de toneladas de uranio a enero de 2023, son suficientes para respaldar tanto el uso continuo como la expansión de la energía nuclear. Sin embargo, los recursos por sí solos no garantizan el suministro. Eso coloca a la Argentina, que tiene reservas de uranio, en un lugar estratégico para el desarrollo de su energía nuclear, brindándole a nuestro país potencialidades significativas como país soberano en esta energía. El camino inverso, el de la exportación de uranio, supone que el recurso escaso de un mineral crítico no sólo no sea usado para fines soberanos y pacíficos, sino que sea vendido para el desarrollo de otra potencia en esta materia.

“Alineación en materia de seguridad económica: Argentina intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países” Este compromiso aparece como abiertamente dirigido a productos de origen chino, en mercados subsidiados que desde la redacción oficial son prácticas no mercantiles.

Pero hay una clausula en particular, cuya redacción parece progresista pero claramente tiene oculta la mira apuntada sobre la República Popular China: “Trabajo: Argentina ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral”. Es claro que el objetivo de esta cláusula está dirigida elípticamente a restringir la importación argentina de productos chinos y de otros países del sudeste asiático. Atrás de ese noble objetivo de preservar el trabajo con derechos (de esos que cada vez se van perdiendo en la propia argentina con la excusa de la flexibilización laboral) lo que se pretende es seleccionar qué productos pueden entrar y cuáles no de acuerdo a los criterios norteamericanos. De hecho, esta cláusula es específicamente enunciada en el lenguaje que utiliza EE.UU. en todos los foros para desplazar la competencia china y garantizarse acceso a mercados en el marco de la guerra comercial existente.

IV. Comparaciones odiosas

En el contexto de crisis económica, el programa ultraliberal de Milei encuentra su tabla de salvataje en el apoyo financiero y político de EE.UU. que le permite sostenerse en el tiempo generando una sensación de estabilidad. Para ello está dispuesto a hacer todas las concesiones necesarias. Estados Unidos para sostener su carácter de potencia hegemónica ofrece un trato preferencial en la reducción de ciertos aranceles (sobre recursos naturales y algunas exportaciones agroindustriales) a cambio de apertura y desregulación de la economía argentina, que no significa otra cosa que la entrada irrestricta de la producción industrial yanki a nuestro país.

En definitiva, no puede separarse el acuerdo del contexto de la guerra comercial global (EE.UU.–China), con presión para alinear a Argentina en un eje geopolítico y asegurar acceso a recursos estratégicos con que cuenta el país, desde el litio y las tierras raras, hasta el agua potable y la proyección antártica.

Por eso es tan fácil establecer el paralelo entre los acuerdos de 1933 y el actual dado que, en ambos casos, Argentina negocia en situación de debilidad relativa y alta dependencia de un país central del que se considera periférico.

En ambos acuerdos, Argentina otorga concesiones leoninas en materia de política económica (aranceles, regulación, sectores estratégicos) para asegurar un acceso a la exportación hacia mercados de una potencia central. Y al mismo tiempo se consolida el rol extractivista, reforzándose como exportador de productos primarios. Antes, respecto de Gran Bretaña vacas y trigo; ahora respecto a EE.UU. a recursos estratégicos como el litio, al mismo tiempo que se configura como importador de cuestiones industriales (con el agregado de valor y la perdida de trabajo argentino que conlleva) respecto de la potencia de turno.

Las diferencias entre ambos pactos tienen que ver en las nuevas formas de la dependencia. Si antes lo importante eran los monopolios en ferrocarriles, carbón, frigoríficos; ahora se constituye como central la captura regulatoria, propiedad intelectual, estándares técnicos y digitales, cláusulas de seguridad nacional unilaterales etc.

En particular, los EE.UU. conservan la llave para abrir o cerrar el intercambio con Argentina según sus propios intereses estratégicos con una clausula explicitada: “El impacto de las exportaciones argentinas en la seguridad nacional de los Estados Unidos será revisado conforme a la Sección 232”. La Sección 232 es una cláusula de la legislación estadounidense (Trade Expansion Act de 1962) que autoriza al presidente de EE.UU. a restringir importaciones si considera que afectan la seguridad nacional.

Por estas razones en el comunicado oficial del gobernador Kicillof de análisis técnico del acuerdo se plantea: “Es el acuerdo económico-comercial más desigual y asimétrico firmado desde el Pacto Roca-Runciman”. Mientras que los economistas nucleados en el Centro de Estudios de Desarrollo Nacional afirman: “El acuerdo reproduce una matriz dependiente: Estados Unidos exportará manufacturas y tecnología; Argentina, recursos naturales y productos primarios”.

V. La nueva estructura de la dependencia

1. La dependencia clásica de 1933 a la dependencia moderna

Don Arturo Jauretche calificó al Pacto Roca-Runciman como “el estatuto legal del coloniaje”. La matriz dependiente de este acuerdo tanto material como institucional y normativa. La infraestructura clave —ferrocarriles, puertos, frigoríficos— estaba en manos británicas; la Argentina carecía de flota propia y dependía del transporte inglés. Lo sintetizó Julio A. Roca (hijo): “El que tiene vacas tiene carne; el que tiene barcos tiene la libertad de venderla”. Por eso es que en la justificación del infame pacto alguien se animó a decir que nadie dudaba que la Argentina era una de las joyas mas preciadas de la corona británica.

Hoy la dependencia se expresa en una delegación de la soberanía regulatoria, tecnológica y financiera. Estados Unidos estructura la agenda de estándares técnicos y digitales, domina los marcos de propiedad intelectual y condiciona el comercio argentino a su concepto de seguridad nacional.

Como alguna vez señaló el economista Eduardo Basualdo: “cada vez que la Argentina negocia con una potencia en situación de crisis, termina consolidando el mismo lugar: productor de bienes primarios a cambio de concesiones de soberanía.

Como siempre, en es necesario analizar quién gana, quién pierde con este tipo de acuerdos. En 1933 los beneficiados fueron los frigoríficos extranjeros, la Sociedad Rural y la oligarquía agroexportadora y las grandes empresas que controlaban la exportación; los perdedores, la industria nacional incipiente, los productores independientes y los trabajadores.

En 2025 los ganadores son las grandes empresas exportadoras de agro, energía y litio, además de sectores financieros vinculados a EE.UU.; los perdedores, la industria local, las PyMES, las provincias industriales y todo sector que requiere protección arancelaria para sobrevivir. Y, sobre todo, como siempre, los trabajadores.

2. Modelos de desarrollo como espejo

El pacto de 1933 consolidó un modelo agroexportador semicolonial, desincentivando toda actividad industrial. No obstante, esta se abrió paso a través de la industrialización por sustitución de importaciones ante la imposibilidad de los ingleses de proveer a precios razonables de manufacturas a un país al que cada vez le podían comprar menos de su producción de alimentos.

El acuerdo Quirno–EE.UU. profundiza un modelo primario-extractivo, con riesgo de terminar de destruir completamente la industria nacional. Lo que la dictadura de 1976 había empezado, el menemismo profundizado intenta ser terminado por Milei: la destrucción absoluta del modelo industrial, reprimarización de la economía, absoluta dependencia tecnológica y productiva de la Argentina.

Como afirma el informe de CEPA: “Argentina y Estados Unidos son economías que compiten en sectores relevantes, como el agro. Esto se agrava, además, por la diferencia de productividad, particularmente en el segmento industrial. El marco del acuerdo se realizó sin análisis sectoriales, sin consultas ni estudios. La apertura al ingreso de bienes de capital, automóviles, medicamentos y demás ramas industriales, significa un automático impacto negativo sobre el aparato productivo argentino. Resulta relevante que el texto del marco del acuerdo es similar al de El Salvador, Ecuador y Guatemala, siendo que estos países carecen del desarrollo industrial que sí tiene Argentina”.

3. Una oligarquía genuflexa y un imperio en declive

Jauretche escribió que “los pueblos coloniales no saben que lo son hasta que empiezan a dejar de serlo”. Sus advertencias resuenan en un mundo donde Estados Unidos ya no controla el sistema internacional como lo venía haciendo desde 1945.

El resultado electoral del 26 de octubre fortaleció a un gobierno decidido a avanzar con reformas estructurales regresivas —laborales, previsionales, económicas— bajo el padrinazgo abierto de Donald Trump, cuya intervención explícita en nuestra política interna no tiene antecedente ni siquiera en la época de Braden. Una parte del pueblo pudo creer que la ayuda norteamericana evitaría el caos económico, pero el imperialismo no es una sociedad de beneficencia. Como en los años treinta, una oligarquía genuflexa intenta atarnos al carro vencedor de una potencia en decadencia. Y como entonces, va a salir mal.

Argentina vuelve a suscribir acuerdos bajo condiciones de fuerte asimetría. Persiste un patrón: para acceder al mercado de una potencia, ceder capacidad de decisión interna. Cambia, sin embargo, la forma de esa dependencia: ya no se trata de ferrocarriles y carbón, sino de estándares regulatorios, propiedad intelectual, recursos estratégicos y seguridad nacional.

La pregunta que queda abierta es si estos acuerdos son la expresión de un pragmatismo necesario para un país periférico en crisis o si reproducen la vieja gramática de la entrega, adaptada al capitalismo financiero y tecnológico del siglo XXI.

Lo único seguro es que unirse al carro de una potencia decadente siempre ha salido mal. La única estrategia viable es construir una inserción geopolítica inteligente, basada en la multipolaridad y en la unidad regional, para que América Latina sea uno de los polos del nuevo orden global y no una periferia sin proyecto, destinada a vivir de rodillas.