La sonrisa de Manuel Guillot

Por Diego Sztulwark, Mario Santucho, Florencia Lance, Natalia Fontana, Mariano Molina, y Sebastián Scolnik

Si en algo se parecen las religiones monoteístas a las revoluciones auténticas es en la constitución de nuevos linajes. El acontecimiento fundador atraviesa las fronteras de los grupos cerrados –sean nacionales, étnicos o familiares– y crea nuevas alianzas colectivas. El carisma de sus precursores se trasmite a los colaboradores cercanos y las leyendas míticas de sus inicios dan cuenta de las nuevas formaciones morales en la que se inscriben estas narraciones, tramadas por historias de fidelidades, cismas y traiciones. A diferencia de las religiones, lo propio de la estirpe revolucionaria es la expresión consciente de las luchas modernas de las clases sociales.

Si la influencia de la primera república soviética creó el partido, y la familia comunista, la Revolución Cubana dio lugar a una nueva izquierda continental que encontró en la gestualidad exigente y la lucidez irónica de Ernesto Che Guevara su emblema mayor. Con torpeza historiográfica se ha intentado demasiadas veces diluir lo propio y singular de la historia de esta revolución, marcadamente latinoamericana, en el ajedrez de la Guerra Fría. El reciente fallecimiento de Harry Villegas, Pombo, miembro de la guardia personal de Guevara (combatiente junto al Che en el Congo y uno de los cinco sobrevivientes de la experiencia del foco boliviano), brinda una excelente oportunidad para recordar hasta qué punto la Revolución Cubana significó, entre otras cosas, un intento de desbordar la cartografía bipolar forzando una mutación de las coordenadas Este/Oeste por las más próximas Norte/Sur. Es decir, de reconstituir las luchas comunistas a partir de los movimientos de descolonización del entonces llamado tercer mundo.

Dos décadas después, cuando el mundo era otro, nuevas generaciones intentaron asumir las luchas contra los dispositivos de dominación que articulan lo neocolonial con lo neoliberal. Mientras el viejo movimiento comunista internacional era evocado solo a partir de la locura terrorista del stalinismo, se activaban renovadas búsquedas en el pasado reciente, desprovistas de toda nostalgia e idolatría. Mientras la globalización y la unipolaridad se exhibían como único horizonte posible, cuya versión local estuvo teñida por el cinismo menemista, los referentes locales inmediatos de las luchas sociales eran los movimientos de derechos humanos, la recientemente creada CTA y las múltiples puebladas que a lo largo del país no cesaban de afirmarse. En el continente, la referencia indispensable, tozuda y persistente, seguía siendo la Revolución Cubana como signo de tenacidad y resistencia. Luego, el alzamiento zapatista, en 1994, ofreció un lenguaje político para salir de la impotencia y hacer de la dignidad la matriz de una fuerza en la ausencia de programas alternativos integrales frente al neoliberalismo.

Por esos años, un colectivo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (agrupación El Mate) se propuso reelaborar el pasado por fuera de las coordenadas que impuso el terror dictatorial. La exploración en las tradiciones revolucionarias y las luchas de liberación fue la marca con la que ese grupo se propuso reabrir la historia reciente en la perspectiva del treinta aniversario del asesinato del Che en Bolivia, el 9 de octubre del 67. Junto a un arco amplio de personas de diversas generaciones, El Mate creó la Cátedra Libre Che Guevara que se multiplicó en diferentes ciudades de una Argentina que incubaba la rebelión del 2001. Aquel anudamiento de pasado y presente debía eludir la nostalgia para reinventar las discusiones, los conceptos y las formas con las que pensar la transformación social.

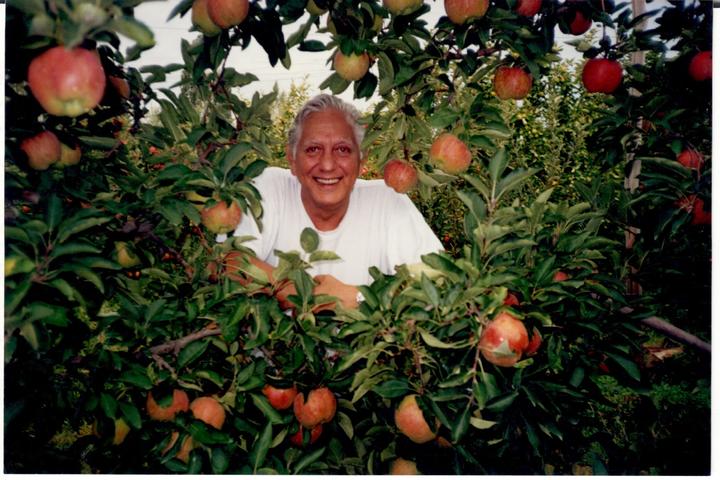

Entre los factores que permitieron desarrollar esta experiencia inédita de enlace entre universidad y movimiento social, entre memoria y presente, entre estudio riguroso y lucha social, entre realidad argentina y latinoamericana, se encuentra uno que resultó decisivo: la sonrisa de Manuel Guillot Pérez. Manolo fue un joven activista en la lucha clandestina del Movimiento 26 de julio, dirigido por Fidel Castro, llegando a ser un destacado cuadro político con responsabilidades en América Latina, muy particularmente en la Argentina, donde desempeñó en varios períodos funciones diplomáticas y políticas de primer nivel. Sabía compartir sutiles lecturas de las mutaciones políticas del país, anudar alianzas para ayudar a su revolución, ser un compinche socarrón de cuanta aventura se nos ocurría y un generoso articulador con las experiencias que, dentro de la isla, persistían en la perspectiva creativa y crítica de una izquierda que había padecido y aún se resistía al molde gris y burocrático que caracterizó a los muchos comunismos del siglo XX. Su reciente fallecimiento nos empuja a recordar a quienes, como él, en silencio o en el anonimato, ayudaron a generar una profunda relación con la Revolución Cubana ajena a toda idolatría santificadora y a todo ritual burocratizado. Al recordarlo, compartimos las enseñanzas de un estilo lúcido, pícaro y fraternal que recorre desde adentro la filiación revolucionaria de todos los tiempos, y que en este caso, se sintetiza en la sonrisa inolvidable, la mirada tierna y cómplice de Manolo Guillot.