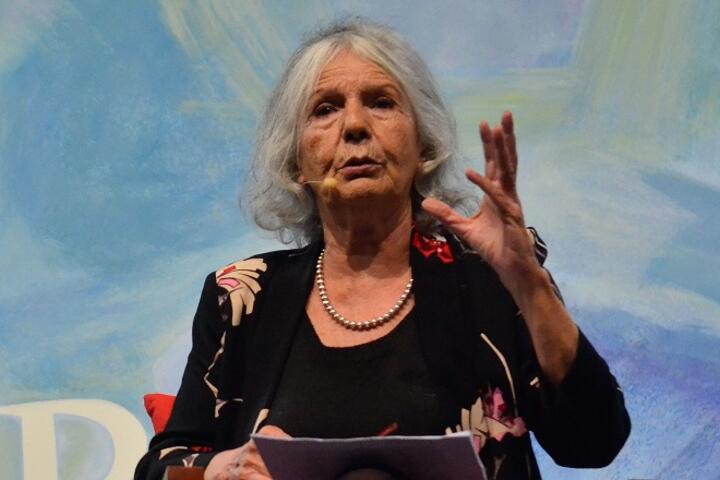

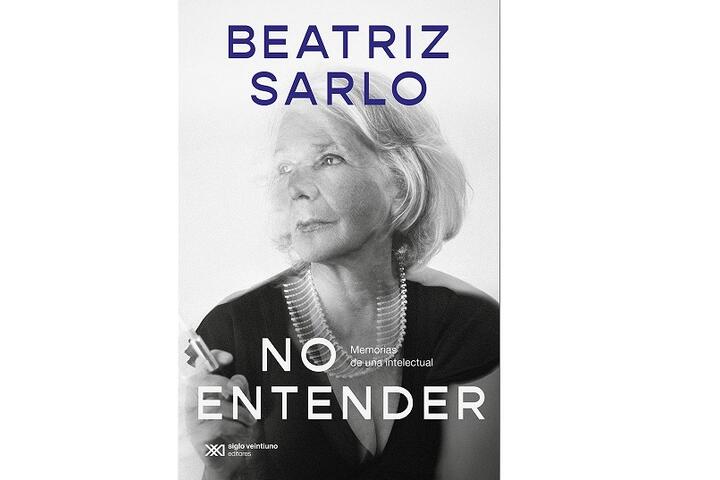

"No entender": memorias de Sarlo, la tilinga de Letras

Es un libro que va a agotar varias ediciones en poco tiempo, y que incluso va a ser leído —yo lo leí en un día y medio. A No entender. Memorias de una intelectual, de “Betty” Sarlo, como la llamábamos en los 80 con mis amigos de Letras, lo empecé a leer con prejuicios, y al final esos prejuicios se confirmaron —o seguramente leí de manera tan distorsionada y equivocada que encontré en el texto lo que fui injustamente a buscar allí. Nunca es tarde para practicar el matricidio.

Mi prejuicio principal era este: ¿qué hará Beatriz Sarlo con su marca indeleble de clase, que tantos prejuicios ideológicos le impuso? ¿Cómo elaboraría, cómo se desmarcaría de esos prejuicios esnob de una clase media argentina que quisiera ser cosmopolita, pero no puede cruzar la General Paz? No se desmarca. La tensión entre ser tilinga y no serlo (creo que la palabra “tilinga” aparece tantas veces como el nombre “Victoria Ocampo”; esta comparación no es inocente, ya lo verán) atraviesa todo el libro, es decir toda la vida de Sarlo, sobre todo desde que a una edad muy temprana, según su testimonio, ella se impuso la condición de que sería alguien especial. Lo fue, pero no por las razones que a ella le hubiera gustado.

Como era obvio que sucedería, esa tensión entre ser y no-ser tilinga (hermosa palabra que suena como una campanita de cristal que remite a un referente horrible) queda sin resolver, no porque Beatriz no haya desparramado pistas (reales y fraudulentas) que le permitirían asegurar que ella no era tilinga (y en un sentido prosaico obviamente que Sarlo no era tilinga, fue una de las personas que más supo de literatura argentina de la historia; tiene la marca de clase que se lee en Bourdieu, nada más), sino porque ese hecho de desparramar pistas para parecer (o desear-ser) popular y no-esnob dan cuenta de su temor irresuelto.

Comencé pensando que a Sarlo le hubiera gustado ser comparada con Victoria Ocampo (el nombre que más aparece en estas memorias), es ella misma la que se compara: “yo era esnob como Victoria Ocampo sin haber ido más lejos que Deán Funes”. Pero Sarlo sabe que nunca logró hacerse de esa distinción como natural que imponen los ricos, aunque estoy seguro que en erudición la haya superado y por bastante —ni siquiera este elogio le hubiera caído bien a Betty.

Su infancia está llena de retos de este tipo: “no te hagas la intelectual”. Sarlo se detiene a reflexionar sobre este “no te hagas” (extrañamente sin tilde en la última “a”, lo que hubiera porteñizado la palabra): “no quieras aparentar lo que no sos. No finjas”. Como si toda la vida de Sarlo hubiera consistido en contrariar o deshacer este dictum familiar que le censuraba ser diferente, ser algo más que su madre y sus tías: “es probable que ese algo más fuera una condena de por vida”, escribe Sarlo. Algo más, algo distinto, algo mejor —extraña forma de pensar lo popular.

Lo que Sarlo nos quiere decir es que bajo su armadura intelectual ella sintió y disfrutó. No solo sintió, sino que supo cómo disfrutar y disfrutó de la mejor manera posible. Ojalá se haya muerto con esta ilusión, aunque en estas memorias, entre líneas, como silenciado, escuchamos otra cosa.

“Literatura argentina”, la materia que dictó en Letras durante décadas, yo la cursé por la mitad, pero mi pareja de esa época, mediados de los ochenta, la cursó las tres veces que la institución lo permitía, y la hubiera seguido cursando si la hubieran dejado. Amaba a Sarlo, que obviamente sin saberlo, organizó nuestra biblioteca de jóvenes creídos que tenían que aprender todo (todavía seguimos en la misma).

Por esa idolatría que le teníamos me resultó muy perturbadora esta confesión que Beatriz escribe en sus “memorias”. Viene contando lo desclasada que se sentía en Washington, y escribe esto: “Incluso ubicaba al Mayo Francés en el grandioso escenario del movimiento obrero clasista que se había desarrollado en las automotrices cordobesas”. Afirma que esto lo pensaba en 1985, cuando nosotros empezábamos la facultad y ella era una de las grandes banderas insignia de la recuperación democrática y la renovación teórica que se produjo en esos años —ella y una docena más de intelectuales que habían estado exiliados o que habían vivido en catacumbas importaron y tradujeron a la vanguardia de la academia europea, renovando de este modo todo el marco teórico de la facultad y de nuestras mentes provincianas. La duda es mortal: ¿podía ella pensar todavía de ese modo en los mismos años en los que nos dictaba esas clases magistrales sobre Arlt o Borges? La verdad, no lo creo.

Que se sintiera desclasada y como una estafadora en Washington, como confiesa que se sentía, puedo, en cambio, sospechar que es verdad, un sentimiento que Borges se cansó de repetir que sufría: en cualquier momento iban a descubrir su fraude. Sarlo, sin embargo, se ganaría merecidamente un lugar en la sociedad cortesana de las letras nacionales, inglesas y americanas. Uno fantasea con que Sarlo o Piglia en Princeton eran unas divas que vivían la vida de élite de la clase intelectual americana, pero tal vez eran despreciados por arribistas (no lo creo). En aquella época, como escribe en sus memorias, resulta verosímil que Sarlo haya sentido algo de esto.

Interpretemos un poco la manera que tiene Beatriz de contar anécdotas de su pasado, como por ejemplo las noches de jazz que ella vivió en Manhattan. Tienen el glamour de las escenas románticas en una película intelectual: “A las dos de la mañana, antes de la tercera entrada de los músicos, un bol de sopa y unas rebanadas de pan eran la alternativa perfecta para abrir la madrugada”. Pueden serlo o no, pero eso sí, hay que recordar toda una vida unas rebanadas de pan. Y el problema no es la rebanada de pan, el problema radica en que muchas de las escenas que recuerda responden a esta lógica de espectacularización, que ella, como fiel representante de Letras, desprecia: el producto masivo, kitsch, cursi o camp, la grasa de la serialidad, el problema de lo previsible y obvio, etc.

Ella se considera una vanguardista, y lo fue. Pero lo fue por algo distinto de lo que ella cree: ¿realmente te creés de vanguardia porque a fines de los ochenta o en los noventa, cuando ibas a Nueva York, visitabas esos “antros” de un par de décadas antes por donde había pasado lo más granado del jazz, el cual en esa época ya vivía de su recuerdo? ¿Y no ibas a los boliches a los que había ido Charly García unos años antes, o quizás en ese mismo momento? Habla del glamour del Di Tella y los bares del centro, pero no hace ninguna mención del rock, como si nunca hubiera escuchado Almendra. Es de vanguardia desde la óptica que yo aprendí en Letras, y que revisé a fondo: la del lector elitista (ser lector es un privilegio en este mundo, sin duda).

Miren lo que hace con las postales que se solían enviar cuando uno se iba de vacaciones, principalmente cuando se iba a Europa, y de lo que ya se burló tan bien Juan José Saer en la figura del “arquitecto”, que recordaba las ciudades en las que había estado repitiendo los lugares comunes o iconos culturales que retrataban las postales. Sarlo le dedica varias páginas, tal vez el tema más extenso del libro (no nombra nunca a Saer aquí, lo nombra una única vez sobre el final para recomendar empezar a leerlo por Cicatrices). Es cierto, la clase media se mandaba esas postales en vacaciones o a fin de año. En esas letras podríamos encontrar encarnado todo el imaginario de una clase social en ascenso o en decadencia, son documentos de gran valor sociocultural, pero Sarlo habla de generalidades y no cita textualmente ni analiza ninguno, ni siquiera están las fotos de esas preciosas postales. Abstractiza.

Lo mismo sucede con el alcoholismo del padre. No digo que su padre no fuera alcohólico (lo dice un alcohólico hijo de alcohólicos), digo que no describe cómo percibía ella en su adolescencia los signos de ese alcoholismo. Convierte al alcoholismo en algo abstracto; resulta imposible imaginar que ese padre tan idolatrado por la pequeña Sarlo fuera a la noche un ser al que su alcoholismo lo condujo a morirse pobre. Algo no cuaja. Y en eso que no cuaja reside el secreto de una personalidad inteligente, pero que no logró encarnar esa inteligencia en una forma de vida. O tal vez sí, aunque esa forma de vida fuera una vida que no la convencía. Como escribió Salinger: “en una confesión hay que escuchar lo que no se dice”, una consigna que Sarlo hubiera respaldado.

Lo que “entendí” de estas memorias “inventadas” es el mecanismo por el cual una mujer de clase media que reniega de los gustos burdos de las clases medias termina siendo una especie de calco de lo que rechaza. Ahora entiendo por qué no le gustaba Rayuela, de Cortázar: porque es el mejor espejo donde verse retratada —solo le faltó chusmear sobre los malos gustos de algunos miembros de su propio “club de la serpiente”, lo que hubiera vuelto infinitamente más interesante estas memorias autocelebratorias que no hablan de lo que cualquier lector del campo académico quisiera saber: ¿cómo descubrió a Raymond Williams? ¿Cómo fundó Punto de Vista? ¿Por qué fue ella la directora? ¿Cómo fue su primera clase en la universidad democrática? Etc.

“No entender” es también mi gran lema cincelado en el frontispicio de mi cerebro. Así, impersonal, imperativo, formulaico. Lo segundo que le digo a mis alumnos en la facultad es que no traten de entender todo lo que escuchan en la clase. Pero no se trata solo de no entender, como quiere hacernos creer Sarlo, se trata de sembrar una duda en el medio del no entender, para generar una pasión. Y Sarlo produjo miles de esas dudas, a cuyo alrededor nos formamos.

PD 1: en otra nota me voy a dedicar a pensar qué sucedió en esos años en los que Sarlo escribió en la revista Viva, y a los que se refiere en estas memorias.

PD 2: en cuanto se muere alguien, todos y todas sacamos nuestras plumas al aire para ver quién escribe la necrológica más amable o sentida en las redes. Me parece un síntoma de la enfermedad de nuestra clase social, que se cree justa, ecuánime y preocupada por el destino de los más pobres.