Volcán de Agua: una apuesta por las ediciones artesanales, de tirada breve y catálogo seleccionado

Hace ya un tiempo largo que las editoriales independientes vienen buscando alternativas a los canales de comunicación que el mercado propone para llegar al lector. Si bien siguen presentes en las librerías, ya no son prioridad, como sí lo son las ferias donde tienen un acercamiento directo con aquellos interesados (y qué mejor que quienes convirtieron ese libro en objeto para contarles de qué se trata). Han diversificado los formatos de sus ediciones que van de lo industrial a lo artesanal, como también apuestan a otros sistemas para sostener la cantidad de libros editados, buscando variantes en la cantidad de ejemplares y su disposición.

Entre ellas se encuentra Volcán de Agua, que se materializa como editorial a fines de 2022 y apuesta fuertemente por el formato artesanal. “La edición artesanal tiene mucho de lo artístico”, afirma Daniela Stucan, la escritora que lleva adelante este interesante proyecto. “La forma artesanal comunica un modo de hacer particular, situado en un territorio, con los materiales y técnicas disponibles, y la posibilidad de hacer con las manos, con lo que se tiene al alcance, según el contexto y ese diálogo constante con el entorno”.

Esta relación del material con el territorio es compleja aunque, casi contradictoriamente, permite ampliar recursos. Porque si bien puede presentar limitaciones, “si un papel ya no se consigue, se puede cambiar por otro, se puede hacer más de una versión de un mismo libro, usar papeles que no están en el circuito comercial como el sulfito”. Partiendo de esta dualidad, Stucan busca convertir a cada libro en un artefacto cargado de materialidad, piezas únicas, “como si fueran una pieza musical tocada por única vez”. Para que suenen de dicha forma, utiliza conceptos que trae desde el campo de la arquitectura (profesión en la que se formó) y sus experiencias con la música, la poesía y las artes visuales. “Como editora artesanal, exploro en los oficios del libro como una práctica artística y como una forma de resistencia, llegar a lectores, albergar voces que no están en los circuitos comerciales por esa misma lógica. Para mí, editar artesanalmente es poner el cuerpo al momento de construir cada libro, uno por uno y, a la vez proponer otra mirada, otra lectura, tejer redes entre proyectos artesanales que en estos momentos están conversando, compartiendo técnicas, buscando formas de seguir, aunque estemos en una trinchera”.

Otra particularidad de Volcán de Agua es su apuesta a las tiradas breves, algo que le permite apuntar a la salida de más libros en un espacio relativamente corto de tiempo, aunque también la obliga al ejercicio de una reedición casi constante. Un camino que parece ir a contramano del mercado editorial, que sigue la lógica de editar en cantidad aunque muchas veces terminen en saldo gran parte de esa tirada.

“La cantidad de ejemplares (por ejemplo, 33, o 27 o 44, según la colección) tiene un mensaje, al menos el que intento transmitir, que esas ediciones no están cerradas sino que siempre habrá una nueva tirada; una forma de expresar que el libro está vivo, como una materia viviente, un organismo que crece, circula, se sigue imprimiendo, que está en movimiento”, asegura Stucan, “es la posibilidad de que los libros se puedan sostener y fabricar con los propios límites, tanto del cuerpo como de la economía y, en cuestiones de sostenibilidad, poder hacer la inversión para la primera tirada, y luego con lo que se vende volver a comprar materiales y a producir. Por eso es muy importante decidir qué libro voy a publicar, que sea uno en el que desee involucrarme con todo lo que ello implica, porque requiere mucho tiempo, amor y dedicación, por eso el catálogo es seleccionado”.

“Volcán de Agua está en ese espacio ‘entre’, en la orilla, en el movimiento del agua, en los sonidos de la naturaleza, de las playas de Punta Lara”, cuenta Stucan para aclarar sobre la localización exacta de la editorial, que no es La Plata. “El taller está en Ensenada, en la que fue la casa de mi abuela y también mi casa de la infancia. Para mí tiene un valor simbólico enorme, porque empecé a trabajar en la misma habitación en donde mi abuela me enseñó a coser. Hoy, el proyecto se expandió al resto de la casa, que todavía tiene algunos de sus muebles y recuerdos de la infancia”.

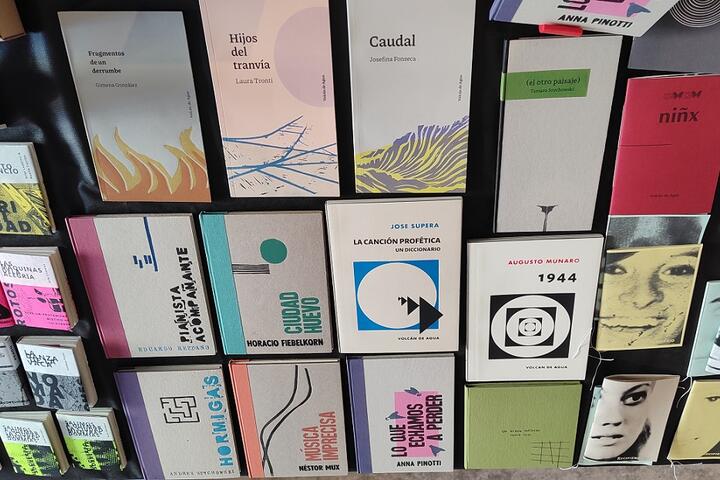

El primer libro de la editorial, Postales ribereñas, es colectivo y nace del trabajo conjunto con una biblioteca popular de Ensenada y forma parte de la colección “Cardumen”, que tiene la particularidad de que sus libros son creados en espacios colectivos y donados posteriormente a las instituciones o a los participantes. La acompañaron en ese comienzo otras colecciones: “Palo rosa”, que fusiona artes visuales y poesía; “Saracura”, de libros/objeto, fanzines de canciones; y “Zorrito”, una colección de poesía que la integran nombres como los de Andrés Szychowski, Eduardo Rezzano, Horacio Fiebelkorn, a los que se le sumaron este año el gran Néstor Mux con Música imprecisa, Anna Pinotti con el imperdible Lo que echamos a perder y se acaba de presentar en estos días pasados Lo más lejano, del admirado Gustavo Caso Rosendi.

En los últimos meses se sumaron al catálogo las colecciones “Bicho taladro”con libros como Caudal, de Josefina Fonseca, e Hijos del tranvía, de Laura Tronti, y “Murciélago” (ambas le dan otros cauces a la poesía, diferentes en cuanto a materialidad, técnicas de impresión y extensión a los libros que integran “Zorrito”) y una en la cual me voy a explayar (aún a costa de cometer una digresión) por su particularidad: “Yaguarundí”. Es una colección que podríamos denominar experimental, híbrida, ya que los textos que la integran podrían recaer tanto en la prosa poética, como en la narrativa, ensayo, o diario, difíciles de encajar en un único género. Una especie de colección de libros raros.

1944, de Augusto Munaro (Narrador, poeta, traductor, editor, y periodista nacido en Buenos Aires que publicó más de cuarenta libros), bordea el formato de diario, pero no lo es o no es solamente eso. Tampoco es prosa poética aunque la poesía lo recorre en forma descarnada, a pesar de que el narrador nos muestre su aversión a la misma: “Toda imagen que remita poesía me molesta. Por eso los atardeceres son una cursilería de la naturaleza”. Reflexiones filosóficas citas ¿Intenta ser un documento (“Imposible considerar el acto testimonial una flaqueza”) sin serlo?

Borde sí es para la voz que cuenta cómo es ese año en París, con todo lo que ello significa al entrar la Segunda Guerra Mundial en su etapa final. Sobre él está parado. Pero la guerra no sucede sólo afuera, sino que nuestro narrador sufre el avasallamiento en dos frentes, el externo palpable, pero también en su interior. La devastación parece ser total y no hay lugar para la mínima esperanza: “Para mí este año significa el final, por más que logre sobrevivir a él”.

El desasosiego y el agobio es una constante, uno como lector busca una rendija, un hálito de alivio, pero si eso sucede, Munaro inmediatamente lo apaga: “Cuando ya carecemos de esperanza, no hay miedo”. Después (y eso me gustó en este libro), lo rastreable, lo que uno puede imaginar en lo no dicho. Por ejemplo, en la entrada fechada el 13-II-44, cruzando el cementerio “un arrebato de exaltación dionisíaca” lo lleva a pensar en sus “días en Verdún”. La batalla de Verdún fue una de las más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial y el pensamiento de uno juguetea con la idea de que nuestro narrador ha pasado por las dos grandes guerras, algo que encuentra correlato bastante más adelante cuando asegura que “por la madrugada recuerdo aquellos asquerosos prusianos que liquidé en la guerra del 14”.

La franqueza en las líneas de este libro intenta ser devastadora, como si la voz narradora buscara llegar a la palabra primigenia que demuestre la absoluta sinceridad cuando estamos esperando que nos mienta y permita una salida hacia la esperanza o el happy end. Por eso, su lectura incomoda: “En Notre-Dame, sacerdotes de Vichy daban misa. La plegaria es tal vez lo único real en un culto. Quizás mi irreligión viene del menosprecio que siento hacia el hombre y hacia mí mismo”.

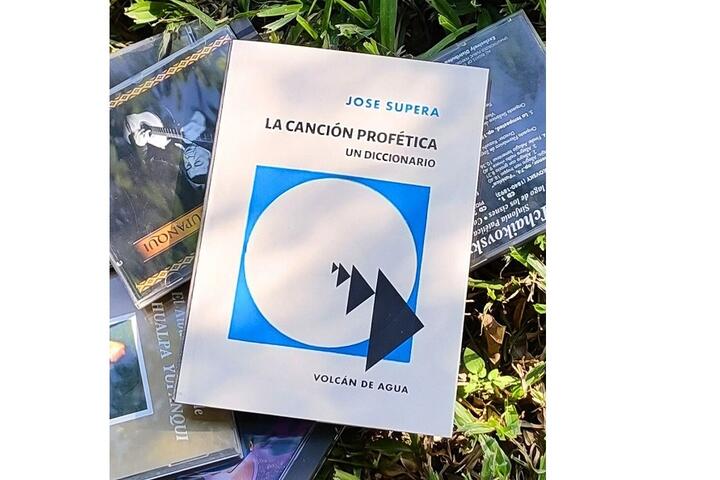

La canción profética, de Jose Supera (escritor, guionista y dramaturgo) es una especie de diccionario, pero escrito con el estilo de la crónica, donde cada entrada refiere a un/a cantante o grupo que han tenido la admonitoria situación de escribir unas líneas musicales que anticiparan no sólo un hecho trágico sino también la forma en que sucedería.

Si bien el gran número de las canciones están relacionadas directamente con la muerte del autor, a veces el carácter premonitorio apunta a algún hecho que por su magnitud cobró suma notoriedad, como ocurre con “Mesías”, de Ricardo Arjona, escrita un año antes de los atentados a las Torres Gemelas en EEUU. Lo cierto es que, a partir de una selección que en el prólogo Sergio Pujol define como “caprichosa”, desde Miguel Abuelo, Rodrigo Bueno, Callejeros, pasando por Víctor Jara, Lennon, Luca Prodan hasta llegar a Amy Winehouse y Alfredo Zitarrosa (con mayor o menor conciencia) escribieron líneas donde las horas están contadas y lo que contaban era un futuro que desconocían.

Es usted, lector, quien tiene/ debe creer en lo que lee, en esa ruta trazada por el autor, o definir hasta dónde. Como si acá se permitiera todo lo que en el libro de Munaro no lo estaba. Y es interesante marcar que su autor se define como una persona que “cree en pocas cosas, cada vez en menos”. Lo cierto es que en manos de Supera que las trabaja con mayor o menor esfuerzo, las canciones analizadas adquieren una ritmo adictivo donde la muerte ronda como destino final y nos invita a sumarnos a encontrar ese “algo más” en las letras.

Sin embargo, lo que es realmente atractivo, mucho más que ese destino final, es la búsqueda encarada. Se nota la mano del narrador que ha asumido el desafío de una construcción que está fuera de la zona de confort. En algunas de las entradas, Supera se expresa en forma acotada, en otras se extiende casi pasionalmente, como en “All Apologies”, de Kurt Cobain y, tal vez, sean los momentos más ricos de este trabajo.

Estos libros son apuestas al equipo que más paga, pero que menos chances tiene de conseguir el triunfo. Por lo menos visto desde la mirada del mercado. Porque, como bien dice Daniela Stucan: “La forma en que leemos, manipulamos, acumulamos, desordenamos libros nos puede dar un indicio de la forma en que vivimos/editamos. Y esos libros también viven, o mueren, en los estantes. ¿Qué podría indicar que un libro está vivo? ¿Será que es un libro que permanece vigente, que es el más vendido? Cuando observamos un libro vivo nos damos cuenta, porque es un libro nacido de las manos artesanas que lo gestaron, como una pieza única. Y ahora está en tus manos. Es irrepetible. Es la materialización de la resistencia de los dedos tejedores que lo han creado, tejido de manos artesanas que, uno a uno, no trabajan solas, porque las redes son singulares, invisibles, pero densas, entretejidas con otros que también están tejiendo (redes, libros, abrazos), quizás ahora, mientras leés”.