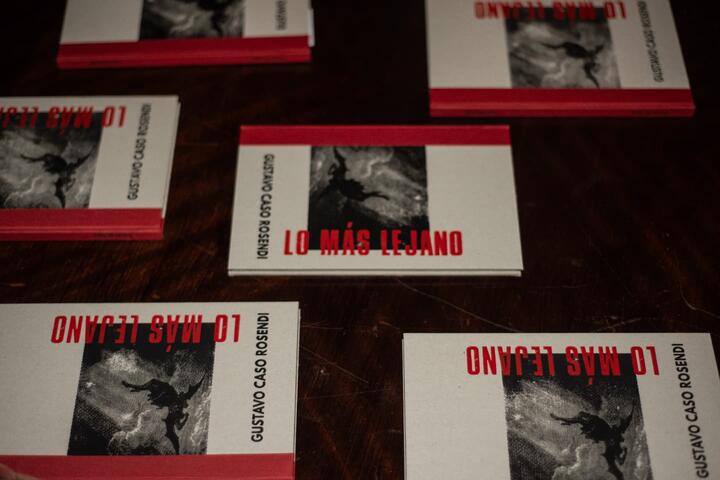

Moviola enloquecida: acerca de “Lo más lejano”, los nuevos poemas de Gustavo Caso Rosendi

Primer momento: Dos poetas, uno oriundo de Ensenada y otro de Esquel, se citan en un barcito de La Plata en la década del noventa. Por esos años, desde el norte nos querían vender el llamado “fin de la historia” -recuérdese el texto de Francis Fukuyama El fin de la historia y el último hombre, publicado en 1992-. Son testigos del encuentro Leopoldo Brizuela y Martín Raninqueo.

Esa noche, nuestro querido Horacio Castillo lee el poema “Dice Eurídice”, de su libro Alaska. Luego del primer impacto (el impacto duraría meses), Gustavo Caso Rosendi, quien aún no había publicado Soldados, le contesta al amigo y maestro: “La historia de Orfeo y Eurídice es la misma que la de Nosferatu, pero al revés. Orfeo desciende al Inframundo para arrebatarle la muerte a su amada y el vampiro sale a la vida en búsqueda de alguien que lo quiera”.

Ignoro si este fue el diálogo exacto, pero lo que me interesa aquí es el tejido, la tela de araña. Aquello que se revela como una incandescencia cuando dos poetas, que se quieren y se admiran (y son arácnidos), se juntan a leer o a contemplar el silencio, que de eso también se trata celebrar la vida… Cuántos poemas necesarios para la existencia -esa modelación de angustias y exaltaciones- le debemos a encuentros excepcionales. Pensemos, si no, en Plath y Sexton, Kerouac y Ginsberg, Blaise Cendrars y Apollinaire. Y podríamos seguir.

No es casual que evoque a Blaise Cendrars, el poeta más alegre del mundo, según el protagonista de Lo más lejano, a pesar de haber perdido una mano con un obús durante la Primera Guerra Mundial. Poeta que conoce los nombres de las constelaciones, a las que señala con su muñón. ¿Se hará amigo de Nosferatu o del escribiente? Lo cierto es que los viajes, mejor dicho, El viaje -único e intransferible- no se hace solo del todo.

La cosa podría haber quedado ahí, en la lectura de Horacio y en la ocurrencia de Gustavo, y ya sería una anécdota dignísima. Pero Castillo enuncia, fascinado -me animo a decir: desencajado-, la sentencia final: “¡Eso que decís está muy bien, tenés que escribirlo, Gustavito!”.

Segundo momento: Meses después, Gustavo y familia van en un micro con destino a Mar del Plata. En una parada, antes de salir de la ciudad, ¿quién sube?, sí, Castillo. Luego de los saludos protocolares, pactan un encuentro en La Feliz. Un bar griego sería escenario de lo que denomino “el segundo momento de la creación”. Cabe aclarar que, en un bolsito, envuelto en un suéter o en una camiseta de Estudiantes, viaja el manuscrito que nos convoca.

El tercer momento es una pregunta y ya: ¿Por qué el poeta tomó la decisión de dejar en suspenso (limbo) la publicación de Lo más lejano durante casi treinta años?

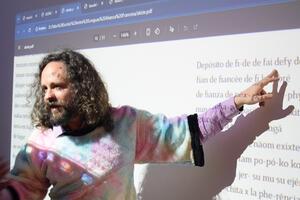

Primer momento de lectura: Hace un mes y medio me entero que Volcán de Agua tiene fecha de publicación de Lo más lejano. De la lectura del libro, semanas atrás, había salido estrábico: “problema por el que los ejes oculares no están paralelos o alineados con el objeto de fijación”. Así que cuando el poeta y amigo me pide que lo presente en el Museo Almafuerte, supe que no iba a estar a la altura de las circunstancias. No eligió a un erudito, no había por qué estarlo.

Segundo momento de la lectura terrenal: Tengo que morderme la lengua para no ahondar en el contenido, sería una imprudencia, porque se lee como una historia, con su narrativa, y no es buen negocio, como se dice ahora, spoilear; y se paladea como poemas sueltos, quiero decir, textos con identidad propia, poemas que son como orquídeas, pero unas imposibles, negras, nacidas en el medio de la selva oscura, a las que el lector deberá auscultar si desea descubrir los tonos de ese particular latido: los de un órgano que es carne, cuajo, y, a la vez, instrumento múltiple, orquesta. Sólo diré que Nosferatu llega a La Plata luego de un largo viaje para encontrase con Horacio Castillo en un diálogo que no tiene desperdicio. Cumbre de una obra esencial.

Hace años que no leo un libro de semejante densidad. Me permito usar la palabra “materialidad” en tanto me secunda esta sentencia/poema de Antonio Gamoneda: “El poema con potencia simbólica / es algo que va más allá de la / percepción intelectual. Se puede / casi tocar”. Exquisitamente editado por Daniela Stucan, el libro cuenta con una nota de Horacio Castillo publicada en un diario local, en 1997. El autor de Los gatos de la Acrópolis la firma como Carlos Zimmer. Allí se cuenta que Gustavo Caso Rosendi, excombatiente de Malvinas, en la guerra se desempeñó como mensajero. Corría entre las bombas con la contraseña (“manzana”, “zapatos”) y así comprendió que “la palabra podía ser la llave de la vida o de la muerte”.

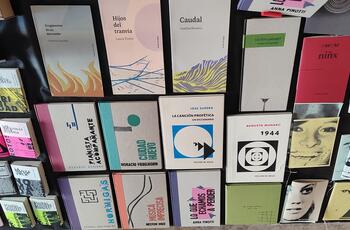

Caso Rosendi apela a la mitología como algo cercano, que parimos todo el tiempo. Los poetas históricamente han echado mano a los mitos, pero unos pocos crearon obras de arte. Quien lea este libro se encontrará con Homero, Virgilio, Ovidio, Castillo, González Tuñón, Mesalina, Tiresias. Y las ratas. Y los espejos. Y el agua. Y la duda. Y la belleza de la desesperación.

“¿Por qué Orfeo y Eurídice? Porque a veces la poesía nace de la poesía, de la conmoción de una lectura, de esa fibra íntima que es tocada y pide que la palabra sea continuada, ampliada con más poesía”, sostiene Horacio Castillo (h) en el prólogo. Orfeo (huérfano, sin padre) y Eurídice: el amor de un vivo con una muerta. Sí, necrofilia, penada por Arnold Schwarzenegger en 2008. El resultado: alguien atormentado que recorre los bares más bajos. Dice Caso Rosendi: “Nuestras manos, nuestros sexos, nuestros ojos / se han separado para unirse en un par de alas de vampiro / que se agita en la noche, sabiendo que el día le está negado para siempre”.

Eurídice contesta: “Si el amor te trajo hasta la muerte, Orfeo, / no veo por qué alguien de este reino no puede buscarlo en la vida. / Alguna vez el infierno estuvo vacío. No le endilguemos, / por lo tanto, el maligno cielo que comenzó a poblarlo”. Pareciera que le dicen a su hijo buscador, en palabras de Alejandro Schmidt: “disfrutá la herida / es tuya / es para siempre (en serio) / los dioses son dioses / porque no respiran”.

Se podría escribir una amplia tesis sobre el uso del lenguaje en los versos de Lo más lejano: malentendidos, metáforas que respiran solas, interpretaciones ramificadas como un “ramillete de huesos o de nomeolvides”. Como si el poeta se preguntase hasta dónde nos pueden llevar las palabras… Caso Rosendi elije, por otro lado, publicar un libro de estas dimensiones en el contexto de una violencia naturalizada. Se enaltece el consumo y la cosificación. El otro es alguien a eliminar. Las máquinas de significación tienen unos pocos dueños escondidos.

Pero la poesía tracciona para el lado opuesto. Leyendo sus poemas quedamos despojados, solos (en el buen sentido de la palabra solos), con ganas de escribir, y de leer, y de amar, y también de sufrir. Porque los poemas, los verdaderos, son hechos agazapados. Se meten con la realidad en cualquier momento. Con la de uno y la de todos, que son la misma cosa. La poesía es un acto político…

Si los poemas se tocasen, tendrían la textura de la sangre, ese elemento que perpetúa a Nosferatu y que ansían los difuntos.

En un bolichón, Nosferatu anota: “Me llamó la atención esa luz roja en medio de la noche / y el cartel que decía: ‘A la ira de Dios’. / Corroboré al entrar que el sitio carecía de esperanza. / Ahí estaban los moribundos y los muertos. / Bebían ajenjo y fumaban, mientras sus carnes / se desprendían como polvo. / Estuve cómodo, hasta que un ebrio se acercó: / ‘En medio del camino de la vida / yo me encontré en una selva oscura, / porque la recta vía había perdido’. / Pregunté qué es el amor. / ‘Atravesar todos los lugares hasta llegar’ —me dijo— / Miré alrededor. / Allí estaban ellas. / Una a una fui arrancándoles sus collares de sangre / y a medida que las mordía, todas sus historias / pasaban por mi cabeza, y la vida sucedía frente a mí / como una moviola enloquecida”. Qué mejor metáfora para ilustrar poemas que se pueden, casi, tocar: la moviola enloquecida... Ensayo una conjetura: si los poemas se tocasen, tendrían la textura de la sangre, ese elemento que perpetúa a Nosferatu y que ansían los difuntos, según Tiresias. ¿Acaso cuando sangramos, algo de nosotros no deforma el bosón de Higgs, el elemento que da consistencia a la masa y que se investiga en la Máquina de Dios, en Suiza? Sí, saldré de este embrollo enseguida.

Tercer momento de la terrenal lectura. A esta altura -se sabe- salí tocado. Luego de leer Lo más lejano por tercera vez (sé que habrá muchas más) soñé lo siguiente: en una ciénaga, al borde del Río de la Plata, se manifiesta, cubierta con arena y juncos y latas oxidadas, la piedra Rosetta. Pero esta no es una estela de granodiorita, más bien se trata de una tabla de madera vieja como el fondo de un barco hundido. Tiene jeroglíficos, textos griegos, acaso una historia en guaraní.

Quien los escribió hizo un viaje largo, deduzco. Intento moverla, es en vano. En el cuadro aparece Gustavo y, sin mediar palabra, me ayuda. Luego de arrastrarla unos metros, atino a dejarla en un arroyuelo subterráneo custodiado por figuras de perdición (ángeles y demonios humanos). Pero seguimos… La última imagen es la siguiente: nos veo arrastrar por la arena, hacia el río marrón, el de los vuelos de la muerte, esa suerte de puerta de garaje algo podrida (las astillas se incrustan en las uñas y nos hacen aullar). Yo no sabía si la cosa podía flotar, y menos aún si la Rosetta esparciría por el agua, como una capa de vampiro, su oscura y dulce tinta, apenas, mínimamente, manchada con mi sangre.