Poeta en Nueva York: vida y poesía (ya no) secretas de Martha Ferro

Martha Ferro jamás concibió un libro titulado Por el camino de Newark y otros poemas. Como la puritana Emily Dickinson, como el neopagano Fernando Pessoa, esta polifacética argentina, cronista cuidadosamente plebeya del proletariado y del lumpenaje, activista trotska con un toque peroncho, creadora del “policial tramontina”, corajuda como ella sola, más eficaz desde las hiperbólicas columnas de Crónica y de Esto! que muchos jueces y policías en el desentrañamiento de los crímenes que afectaban al pobrerío, Martha Ferro, repetimos, no sintió la necesidad ni la urgencia de publicar su poesía mientras vivía. Hubo un par de excepciones, poemas aparecidos en algunas revistillas de poca monta, y a veces, contra su consentimiento.

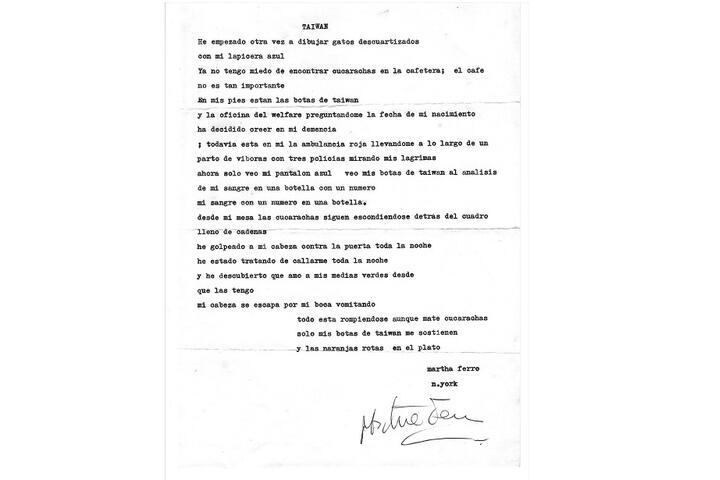

Por el camino de Newark y otros poemas, que acaba de publicar Ediciones Nebliplateada en su colección “Archivos Desviados” (con curaduría y palabras preliminares de Juan Queiroz, prólogo de Adriana Carrasco y contratapa de María Moreno), no solo constituye una compilación póstuma, a más de una década de su muerte y a poco más de medio siglo de la escritura de sus textos. Este libro es, sobre todo, un acto de amor por parte de quienes abrieron sus archivos a la eficiente y tenaz labor de Queiroz, experto innegable en la archivística de y sobre las minorías sexuales en la Argentina.

Salvar del olvido parte o gran parte de la poesía de Ferro, es también una idea que honra a quien la encendió por primera vez: Néstor Latrónico. Y también honra a todos los aportantes de documentos, especialmente Anna Fioravanti, amiga entrañable de Ferro a lo largo de cinco décadas, y que cuidadosamente guardó un total de 37 poemas, manuscritos o mecanografiados, medio centenar de cartas y tarjetas, y un plus de fotos originales y escaneadas.

Y mucho más debemos agradecer esa abnegación de Fioravanti hacia Ferro, si pensamos que casi no cabe imaginar personalidades más discordantes que el de estas dos mujeres, cumplidoras eficaces del paradigma del agua y del aceite. Una, feminista, lesbiana, trotska, atea, amante de los beatniks; la otra, antifeminista, cis (cedamos, por una vez, a la neolengua), conservadora las más de las veces, cristiana casi recalcitrante otras, y beatnikfóbica. Pero, parafraseando al viejo Aristóteles y neutralizando su androcentrismo, la amistad solo es posible entre la buena gente, y Fioravanti y Ferro cumplieron cabalmente con la tarea de serlo.

Detalles pertinentes

Hay algunos elementos que desconciertan respecto a los criterios de edición de Por el camino de Newark y otros poemas. Anotemos. En la primera página se nos informa que estamos ante “la obra poética reunida” de Ferro, una expresión que solemos utilizar como sinónimo de “poesía completa”. Pero en la página siguiente nos enteramos de que en realidad es un “primer libro”, y que es una “selección”. El libro incluye treinta fotos, intercaladas o en apéndice, contra apenas veintidós poemas que dejan un gusto a poco. Si agregamos una selección epistolar no anunciada en la portada, más un prólogo ¿demasiado? extenso, algo errático y no carente de errores biográficos, aunque fácilmente salvables con un mínimo de heurística, tendremos un volumen donde la poesía en sí apenas ocupa un tercio de sus páginas. Como lectores, tenemos el derecho a preguntarnos, entonces, si estamos ante un libro de Ferro o sobre Ferro, donde el homenaje (merecido, quién lo duda) ahoga o vuelve a traspapelar los versos.

Porque una cosa tiene que quedar muy en claro. La poesía de Ferro se defiende por sí misma, sin necesidad de adendas que la condicionen. La poesía de Ferro, de hecho, no necesita siquiera de la propia Ferro. Ojo: con esto no avalamos la incomprobable teoría de “la muerte del autor”. Sencillamente postulamos que esta poesía es tan pero tan buena que puede prescindir del mito de Martha Ferro, figura que ha ido agrandándose con el paso del tiempo y que, para bien o para mal, ya parece destinada a devenir Personaje, así, con mayúsculas, caminadora infatigable de suburbios y conurbanos de leyenda.

En ese sentido, estamos ante un rescate de algo más que textos con valor meramente documental: estamos ante el hallazgo de una épica y de una estética. La poesía se edita en una colección de “rescate de memorias sexodisidentes”; muy bien. Como sexodisidente que soy, me enorgullezco de que una colección de este tenor se inaugure con tamaña poesía. Pero, pese a haber sido previsiblemente promocionada con un poema que nos habla de ovarios, lamidas vaginales, bombachas y menstruaciones, afirmo taxativamente que ese texto no es ni de lejos el mejor ni el más representativo, que lo de épater le bourgeois ya fue, y que el conjunto de esta poesía podría entrar tranquilamente en una de poesía a secas, como lo hacen Safo, Verlaine o Wilde.

Y si la propia autora no justipreció el valor de estos textos, y los dispersó en manos de amigos –como hacía con sus objetos, sus títeres, sus libros, su tiempo, su escaso dinero, en una generosidad que ya se ha vuelto proverbial– nosotros no tenemos por qué seguir su ejemplo. ¡Alabados sean los que guardan papeles amarillos, y ojalá tengamos pronto una auténtica “poesía reunida”!

La poesía, una amistad

La poesía de Ferro se puede fechar desde los comienzos de la década de 1960 hasta la mitad de la década siguiente, con algún raro caso que la aproxima a los ’80s. Abarca, pues, desde el frondizismo hasta el Proceso, pero el núcleo más sólido lo hallamos en los tiempos del onganiato y del viaje de la autora a Nueva York, donde permanece (con algún interludio en otras ciudades yanquis, canadienses, boricuas o mexicanas), desde 1968 a 1974.

El año 1962 es de capital importancia para su poesía, es entonces cuando Ferro y Fioravanti se conocen. Ferro era cinco años mayor que su amiga. Acababa de pasarse a 5to. año del Liceo N° 5 “Pascual Guaglianone”, que entonces funcionaba en calle Formosa entre Senillosa y Doblas, barrio de Caballito, Buenos Aires. Por su parte, Fioravanti estaba en tercero, pero compartían un aula dividida por un tabique. La rectora, que ostentaba el tremendo nombre de Clelia María Luisa Ciri, se portó bien con la Ferro; sabía que era repetidora, que venía de otros colegios donde había sido expulsada por escándalos lésbicos.

Le ofreció la oportunidad de terminar el secundario y hasta de sublimar su ingente energía organizando desfiles de modas, tangueadas, obras de teatro. Se convirtió, cómo no, en la líder indiscutible del colegio, para el que compuso un cantito de barricada: “Liceo, Liceo Cinco, / chiquito pero matón”. Egresada, se reencontró con Fioravanti tiempo después en la Facultad de Filosofía y Letras: Ferro cursaba letras (y no psicología), y Fioravanti, filosofía. Impuesto Onganía por las fuerzas armadas, sabemos lo que pasó: intervención de las universidades, fuga de profesores, asfixia intelectual que no perdonaba ni siquiera a los productos de la élite como la ópera Bomarzo de Alberto Ginastera y Mujica Laínez, o el Instituto Di Tella. Ferro decide fugarse a Nueva York junto a su pareja de entonces y dos amigos gays. Ella misma agregaría la leyenda de que se fue para conocer a Allen Ginsberg, el ídolo beat; en la realidad, lo vio solo dos veces, y terminó opinando que era “un tremendo pelotudo”.

New York, New York…

La correspondencia con su amiga Fioravanti, y las poesías que en ella venían incluidas, dan cuenta del desagrado profundo que le causó la ciudad norteamericana, de los departamentos miserables en los que habitaron, del eterno problema de las cucarachas, y de los múltiples oficios que realizó para sobrevivir: costurera, empleada de limpieza, vendedora ambulante de comida, modelo para artistas. Los guetos neoyorkinos se odiaban entre sí; Ferro cantaba boleros a grito pelado para que los latinos la identificaran como parte de ellos. Cuando de las drogas blandas pasó a las duras –heroína, y el infaltable LSD, marca de época-, también se prostituyó para conseguirlas. Terminó en un manicomio, donde descubrió, o redescubrió, los títeres: arte que la acompañaría el resto de su vida.

En su primer viaje de regreso a la Argentina, Ferro fue testigo de la frustrada llegada de Perón a Ezeiza. En el 74 vuelve definitivamente, decidida a formar parte de la izquierda combativa. En el 76 prefirió esconderse en la isla Maciel junto a una prostituta y ser olvidada antes que volver al exterior. Su etapa posterior al golpe de estado, la de cronista, es la más conocida. Nos paramos aquí, entonces, en los umbrales de la isla, donde se pierde la huella de su poesía, si es que acaso continuó escribiendo.

Hablar de poesía

Señalamos antes que su poesía no necesita del “mito Ferro” para gozar de una existencia propia. Ferro es una gran poeta; por eso mismo sus propios versos convierten a su vez en mito todo lo que rozan.

Bien sean las venturas y desventuras de su autora: “discutime el silencio en que me ahogo /…/ exigime los pájaros que le robo al otoño /…/ dame un cachetazo en el territorio de mi miedo /…/ bajá de un cascotazo a la cigüeña que me trajo de París…”

O las vidas dolientes y esforzadas de su madre y su abuela: “tus ojos nunca llenos de lágrimas /…/ tus nuncaabortos / tu vagina llena de hijos / oh madre he llegado a tus senos por el camino del amor /…/ oh madre / mi grito ha empezado a gritar”.

Incluso reinventa el mito por excelencia, el cosmogónico: “Oigo el ruido de un golpe / Oigo miles de moscas en mis dedos / y no sé qué falta todavía para que nazca todo”.

La poesía de Ferro juega con versos interminables, puntuaciones discrecionales pero nada azarosas, delicadas aliteraciones (“las raras ratas”), enumeraciones –lógicas o caóticas-, vocablos reos apareados en metáforas exquisitas. El uso consecuente de la anáfora logra a veces un ritmo de imprevista liturgia. Logra conmover hasta el llanto cuando recrea viejas historias como la de Quasimodo, o se detiene en el paisaje urbano de los miserables: los niños de la calle, los árboles ausentes, los pobres de solemnidad.

De ninguna manera rompe nexos con la poesía del pasado, aunque proclame “no quiero volver a buscar historias en los libros…” Inesperadamente, por ejemplo, se la escucha mentar a Bécquer. Pero además de la esperable poesía beat, es fácilmente reconocible el influjo de Baudelaire, ¿en la versión de Nydia Lamarque, para Editorial Losada?; del Conde de Lautréamont, dado a conocer por Aldo Pellegrini, en 1964; de los surrealistas de la mítica antología de 1961 también en versión de Pellegrini; de los grandes frescos sociales de Armando Tejada Gómez. El lector atento sin duda reconocerá otros influjos. Vaya un solo ejemplo.

En el poema “Dios”, de los varios donde se dedica al arte de la blasfemia, la divinidad es la gran enemiga de los hombres, y Lucifer, aquel que los consuela. Ahora bien, el grueso de las ideas está tomado del tríptico "Rebelión”, que constituye la penúltima sección de Las Flores del mal, integrado por los poemas “La negación de san Pedro”, “Abel y Caín” y “Las letanías de Satán” (piezas CXVIII a CXX de la edición canónica). Baudelaire habla de Satán como protegiendo a los borrachos, los amantes, los enfermos pobres; Ferro hace de su Lucifer un guardián de borrachos, abortistas, consumidores de aspirinas, prostitutas, maricas. Baudelaire dice que Dios enloqueció a Jesús, sin compadecerlo; Ferro calca y sintetiza la idea. Su poema termina muy criollamente: “REY DE MIERDA! / a tiros te voy a bajar de las estrellas”. Baudelaire cierra su “Abel y Caín” con: “¡Raza de Caín, trepa hasta los cielos, / Y desde allí arroja a Dios a la tierra!”

I Say a Little Prayer…

Ferro se veía a sí misma como atea. Esto no impedía que fuera conocida como “vidente”, y no precisamente en el sentido rimbaudiano; hay personas que hoy juran y rejuran que ella les anunció tal cosa y se cumplió, bien por clarividencia pura, bien por vía del tarot, las cartas españolas o las monedas del I Ching. Tampoco le impedía dejar que Dios apareciera una y otra vez en su poesía, o en las cartas que le enviaba a Fioravanti acerca de su lectura de la Biblia, y de sus gustos por el Apocalipsis o el libro del profeta Ezequiel. También dejó que en sus versos afloraran Jesús, Job, Moisés, los ángeles.

En Ferro abunda el tono blasfematorio, como hemos visto, bien al estilo de les maudits del XIX: Dios es identificado con la burguesía, Satán es el ángel de los desheredados. Pero si se me permite opinar como grisáceo biblista que soy, Ferro es mucho más “bíblica” que varios mojigatos y tartufos.

Por ejemplo, los ángeles de Ferro son ambiguos, hasta “terribles”, como bien los define Rilke. Ahora bien, cualquiera que sepa de los ángeles bíblicos, verá cuán poco y nada se parecen a los regordetes o flacuchos plumíferos de las estampitas: el ángel es mensajero y portador de ira. Es cierto que la Biblia dista mucho de ser unívoca; por el contrario, como texto harto misceláneo que es, desconcierta por su polifonía. Pero hay elementos que reaparecen en ella como leitmotiv: el aborrecimiento hacia los ricos, la denuncia profética hacia los opresores, el odio a los imperios. Ferro recurre la Biblia vez tras vez a la letra o para subvertirla (es una lástima, de hecho, que en el libro que comentamos no se haya incluido el magnífico poema “El ángel séptimo en la puerta del sol”). Nada más conmovedor que esta relectura del macarismo de Jesús “Bienaventurados los pobres”, a saber: “Pobres los pobres y los que nunca sabrán que me arrodillo con muchos / por todo y me cansa rezar y me cansa arrodillarme”.

La blasfemia, decía Unamuno, es una de las formas más radicales de la plegaria, aquella con la que el piadoso quisiera volverse impío ante el horror de la injusticia que nos aqueja.

Creyente o no, Martha Ferro nunca consiguió volverse impía. Su amor por el prójimo, desde el niño de la calle hasta la mujer golpeada (“yo defendí a los 9 años a una mujer apaleada en la calle por su marido empujada por el hermoso sol de tus ideas”, dice en el poema sobre su abuela), pasando por todos los desheredados del mundo, parece no haber conocido límites. En uno de sus poemas neoyorquinos hasta se reconcilia con las cucarachas que le quitaban el sueño: “No tengo miedo de encontrar cucarachas en la cafetera: el café no es tan importante”.