La pregunta de mañana

La buena noticia es que no ha habido, hasta ahora, espacio para aventuras que deriven de esta crisis de representación en intentos de gobierno por fuera del voto popular. La mala es que los límites de lo institucional se están forzando hasta niveles impensados, presionando hacia adentro y resultando en la resignación del poder popular que contenían las urnas.

Una década es mucho tiempo, y el Pueblo argentino se ha acostumbrado en ese lapso a sucesivas desilusiones, con la correspondiente merma en su bienestar. Acaso en eso pueda rastrearse el germen del ausentismo electoral, que tendrá su principal termómetro cuando en menos de un mes se verifique o descarte en el bastión principal de la provincia de Buenos Aires.

Tampoco puede ignorarse la contribución al desinterés popular por parte de los Poderes públicos: un Legislativo que recién parece despertar, un Ejecutivo que legisla regresivamente a su antojo y un Judicial que no está sometido al voto pero se reserva la última palabra institucional sobre lo que hagan los otros dos. Hay excepciones, y un pasado dentro de este mismo siglo que recuerda que alguna cuota de mayor bienestar es posible, pero ambos elementos quedan obturados por errores propios o efectividad ajena. Si el liderazgo de Cristina Fernández sobrevive tras su condena, la Justicia se habrá obsequiado a sí misma con una fragilidad de difícil y preocupante pronóstico.

Otro síntoma de la crisis de representación se ha expresado ya, con la elección de un Presidente que consigue una victoria inédita, sin trayectoria previa ni organización política. Sólo Juan Domingo Perón logró algo similar en elecciones libres, hace ochenta años. El juego de las diferencias puede posarse sobre las individuales de los personajes históricos o en las del cuadro general, porque en 1945 pertenecer a la órbita militar equivalía a revistar en alguna de las líneas internas del consabido Partido. Además, existían organizaciones robustas sobre las que Perón se apoyaría, como el movimiento sindical.

La liturgia antiimperialista fue efectiva entonces. Ahora, tardíamente rescatada del mausoleo, pondrá a prueba el grado de alfabetismo político que haya permitido el mundo unipolar de treinta años. Dentro del campo popular, la única figura pública de primer plano que en este siglo exhibió una explícita oposición a la pedagogía del Norte se llamó Diego Maradona. La taba tiene dos lados, y lo mismo podría analizarse sobre la efectividad posible de la apelación anticomunista del oficialismo actual. Difícilmente asuste en 2025, porque los fantasmas también mueren.

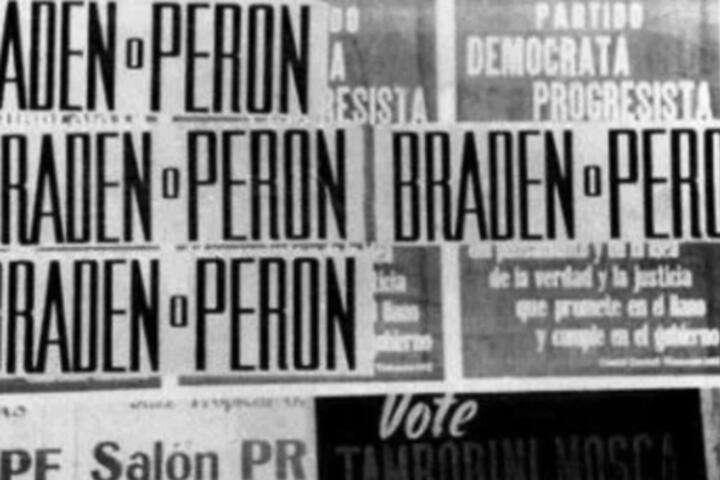

No pocos votos actuales son nietos de la dicotomía “Braden o Perón”. Su supervivencia se destaca por el agua pasada bajo los puentes. Pero aquellos eran un mundo y un país distintos. Se comprueba cuando el Braden de hoy es un cubano de la Miami anticastrista.

En la Argentina no se habían roto todavía los eslabones entre generaciones, cirugía atroz de mediados de los ’70, y tal vez el colectivo se quería un poco más. La orfandad no sólo abarca a hombres y mujeres ausentes, aquellos y aquellas de la generación diezmada que invocó Néstor Kirchner en mayo de 2003. También es huérfano del amor propio por las expresiones culturales que dibujan una identidad única, diferente a otras y forzada a la elección entre resistir o morir frente a la maquinaria de distribución centrífuga.

En los años ’40, el cine nacional no era subestimado y el norteamericano distaba de ser hegemónico. Lo segundo se consolidó con los desbordes del mundo unipolar. Lo primero parece haberse gestado con dosis de destrucción, indiferencia y prejuicio, demasiado coincidentes para suponerlas casuales y muy efectivas como para imaginarlas simples frutos de una imposición vertical. Un Pueblo sin acumulación histórica debe estar siempre empezando sus debates y construcciones desde el inicio.

Lo repetido en todas las épocas es el plano económico, que nunca falla. La renuncia identitaria y la expoliación económica ayuna de todo límite aparecen cíclicamente juntas. Pretenden, y a veces consiguen que les sea aceptado, justificarse mutuamente.

Frente a ello, emerge en trascendencia imprescindible la pregunta sobre lo que se opone a esos capítulos en reposición pendular. Aquello que ha crecido desde el pie, armándose en los momentos de derrota.

Entre contradicciones propias de la época, de recuperación de una tradición política pero con la naturalización acrítica de los trazos principales de la globalización, navegaron los primeros quince años de este siglo. Los de la inesperada nueva primavera. De sus aciertos y desgastes, de la pericia presente y el contraste con sus despiadados sucesores, acaso germine algo para soñar la reconstrucción del país. O no.

Que ambas posibilidades permanezcan abiertas, frente a la magnitud de lo que ocurre, es el síntoma más inquietante de este presente.